En 1969, vous avez fondé le groupe Ecart avec Claude Rychner et Patrick Lucchini. Vous teniez également un lieu d’exposition et d’édition d’artistes à Genève. Comment en êtes-vous venu à exposer à la Foire de Bâle ?

Au début, je participais à la Foire du livre de Francfort, dans la section art. Les galeries Marika Malacorda et Gaëtan, qui m’exposaient à Genève, participaient à la Foire de Bâle. C’était en 1980. Du groupe Ecart, j’étais le seul encore en activité artistique. Claude Rychner était retourné à son métier de graphisme, Patrick Lucchini dans le magasin de fournitures de peinture que tenait son père. J’ai demandé aux organisateurs s’ils ne voulaient pas me louer une table. La foire n’avait bien entendu pas l’envergure qu’elle a aujourd’hui, mais le comité a refusé. Puis, une galerie ne s’étant pas présentée, on m’a proposé sa place. Je l’ai prise. Ça avait dû me coûter 500 francs suisses.

Vous souvenez-vous de la première exposition du stand Ecart, en 1980 ?

L’accrochage changeait tous les jours. Il y avait Olivier Mosset et les Tableaux anonymes, des peintures que j’avais achetées dans une brocante de la ville, Mac Tarruc, qui tenait un café-restaurant à Genève, et Laurent Pasche… Bref, pas mal d’artistes peu connus et dont certains le sont restés. L’année suivante, j’y suis retourné. Mais, la troisième année, les conditions ont changé : le prix du stand avait augmenté et il fallait désormais payer son inscription dans le catalogue officiel. Le hasard a voulu que ma carrière d’artiste commence alors à décoller. J’ai ainsi pu financer mon emplacement grâce aux œuvres que je vendais chez mes galeristes qui participaient à la foire!

Comment choisissez-vous les artistes que vous exposez à Bâle ?

Au début il s’agissait surtout de mes amis. Il y avait de nombreux artistes suisses, comme Fabrice Gygi, ou encore l’Italien Piero Golia, qui venaient avec leurs œuvres vu que je n’avais pas les moyens de payer de frais de transport. J’ai aussi exposé mes assistants – Eric Oppenheim (le fils de Dennis), John Tremblay. Et des artistes qui démarraient et qui ont depuis fait une belle carrière, telles Pipilotti Rist et Karen Kilimnik. J’ai toujours pour principe d’exposer des artistes qu’aucune galerie de la foire ne représente.

En quarante ans, vous n’avez jamais manqué une édition ?

Si, une seule fois, l’année où je suis tombé gravement malade. Mais j’ai pu compter sur mes amis pour assurer l’organisation du stand. Le mobilier n’a pas non plus bougé, les chaises sont des années 1950. Elles ont été sauvées de l’hôtel Richemond, à Genève, que ma famille possédait. La table est plus tardive.

La sélection de la foire est devenue plus stricte avec le temps. Des galeries pourtant bien installées ont été priées de partir. Vous n’avez jamais été menacé d’exclusion ?

On me tolérait parce que je me situais hors du système commercial du marché de l’art et que je représentais, en quelque sorte, « le dernier des purs ». À la fin des années 1980, certains membres du comité ont commencé à se demander ce que je faisais là. Je n’étais pas galeriste et, en plus, je reversais l’intégralité des ventes aux artistes que j’exposais. Une moitié voulait que je m’en aille, l’autre que je reste. Sam Keller, l’actuel directeur de la Fondation Beyeler, qui dirigeait alors Art Basel, me soutenait bec et ongles. À partir de ce moment-là, je n’ai plus jamais été inquiété. Cela dit, il m’aurait demandé d’arrêter, je serais parti. Ce stand représentait quand même un investissement important.

Aujourd’hui, le stand Ecart est devenu un passage obligé d’Art Basel. Comment vivez-vous cette célébrité?

Au début, j’étais un jeune artiste semi-hippie qui venait avec ses copains. Maintenant, il y a des gens qui pensent que je suis un grand artiste. Et aussi un public important qui vient me voir parce qu’il aimerait beaucoup exposer là. Avec le temps, j’ai également acquis la réputation d’être une tête chercheuse. Lorsque j’ai exposé les œuvres de l’Allemand Herbert Hamak, par exemple, les collectionneurs Mera et Don Rubell ont tout acheté.

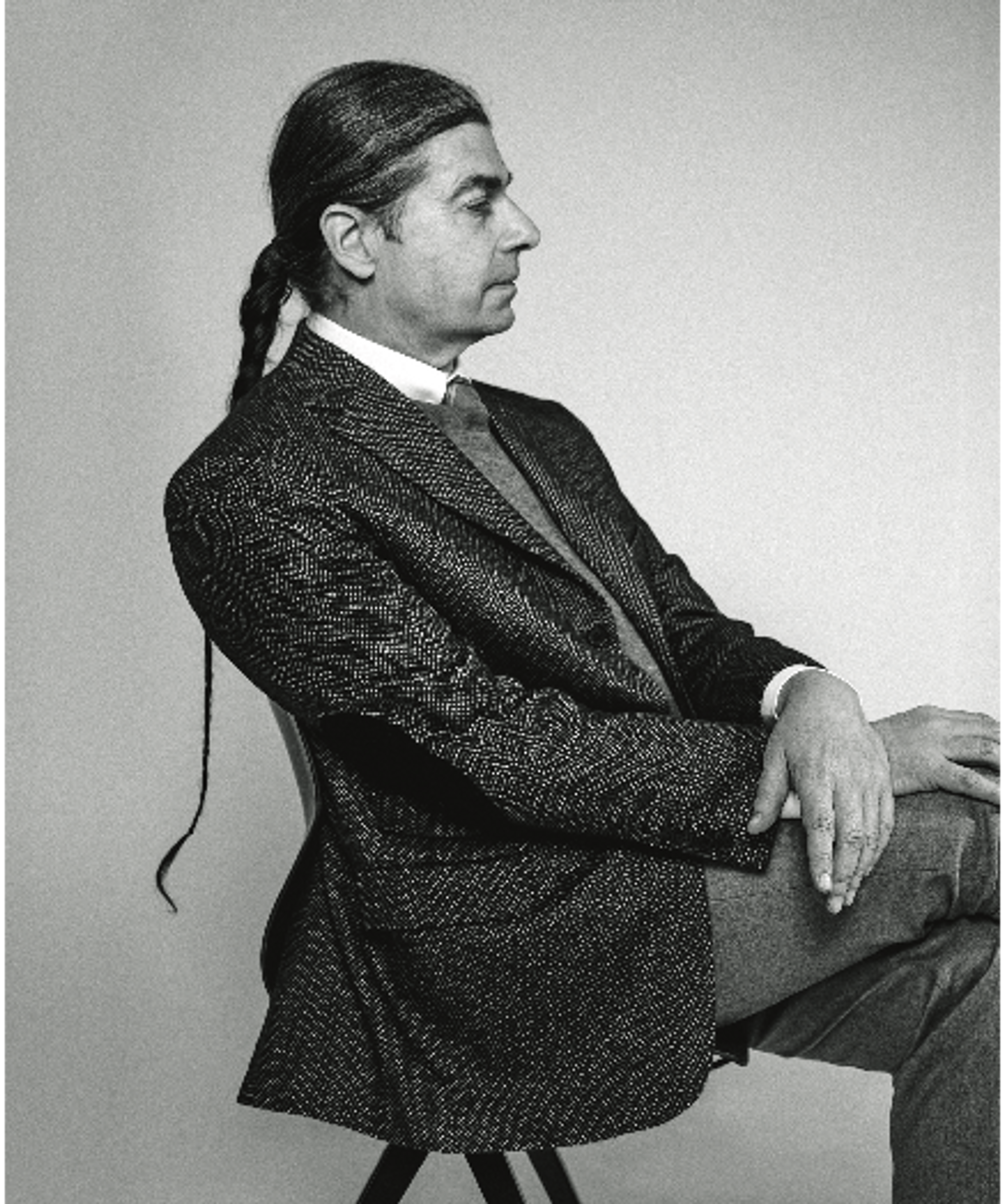

John Armleder (campagne Brioni, automne-hiver 2015). © Collier Schorr

Qu’exposez-vous cette année ?

Des œuvres de Gustav Metzger. C’était un très bon ami, avec qui j’avais monté une exposition sur le vide. Quand il est mort, en 2017, j’ai tout de suite voulu lui rendre hommage à Art Basel. On m’en a dissuadé en me disant qu’il aurait détesté participer à un événement aussi commercial, lui qui était farouchement contre les galeries. Mais, cette année, je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée, qu’il aurait trouvé le projet drôle.

Que pensez-vous du marché de l’art et des sommes faramineuses qu’il génère ?

Quand je vois l’état de pauvreté de la majorité des habitants de cette planète, ces sommes folles me désarçonnent. Le marché de l’art en soi ne m’intéresse absolument pas. On parle de quelque chose qui touche très peu de gens. 99% des artistes que je connais n’ont rien à voir avec lui, ni moi non plus d’ail-leurs. Ce qui est singulier, c’est que j’arrive à vivre de mon travail depuis longtemps. Les gens ont toujours cru que ma famille avait beaucoup d’argent. Ce qui n’était pas le cas.

L’art, ça vous a pris comment ?

Ça m’a pris très tôt. Comme tous les enfants, je dessinais beaucoup. J’ai connu trois chocs esthétiques. Ma mère nous emmenait, mon frère et moi, visiter les musées. Elle était américaine, très libérale et nous laissait nous promener à notre guise dans les salles. À Florence, nous étions allés voir le couvent San Marco, où se trouvent les fresques de Fra Angelico. Dans le petit musée qui jouxte le couvent, je me suis retrouvé devant une Annonciation. Les ailes de l’archange Gabriel étaient polychromes. Je me souviens que, soudain, l’image devint floue : c’étaient les larmes qui remplissaient mes yeux. J’avais 4 ans. À 8 ans, en 1956 au MoMA [Museum of Modern Art] de New York, je me suis perdu dans le musée. Ma mère m’a retrouvé en extase devant le Carré blanc sur fond blanc de Malévitch. C’est là que j’aurais dit : « Regarde maman, c’est de l’art moderne. Voilà ce que je voudrais faire plus tard. »

À 8 ans, vous choisissez de devenir artiste abstrait ?

La peinture m’intéressait. La musique aussi. Sauf que j’étais trop paresseux pour l’apprendre. Vers 12 ans, j’ai convaincu mon père de m’envoyer au Festival de musique contemporaine de Donaueschingen, en Allemagne, pour assister à une conférence de John Cage. Il racontait des choses très sérieuses. Moi qui avais lu ses textes, je me souvenais de ceux où il était question de zen et de champignons. J’ai levé la main pour lui demander de parler de ses écrits. Ça l’a fait rire. À la fin de son intervention, il est venu vers moi et m’a demandé à quoi je me destinais. Je lui ai répondu que je voulais devenir peintre. Six ans plus tard, à Cologne, un type m’alpague dans la rue. C’était Cage, qui m’avait reconnu. Sa première question a été : « Alors, vous êtes peintre maintenant ? »

L’adjectif «paresseux» revient souvent lorsque vous parlez de vous.

Ce qui n’est pas du tout négatif. Par rapport aux obligations d’une bonne partie des gens dans notre société, l’artiste jouit d’une liberté qui peut s’apparenter à une forme de paresse, mais une paresse positive. En contrepartie, cette liberté implique une certaine responsabilité de l’artiste, qui doit offrir sa vision politique du monde. Chez moi, cela s’est traduit par un refus d’accomplir mon service militaire à une époque où, en Suisse, une telle décision vous envoyait un bon moment derrière les barreaux. De manière moins lisible, mon engage-ment apparaît aussi dans mon choix de travailler avec tel ou tel artiste.

Collaborer avec d’autres artistes, déléguer des savoir-faire, c’est votre manière de fonctionner ?

Absolument. Il m’arrive souvent de travailler avec des artisans qui possèdent des connaissances et des qualités qui ne sont pas les miennes, et auxquels je délègue le soin d’intervenir sur mes pièces. J’aime que l’on m’apporte quelque chose que je n’ai pas. Comme, par exemple, lorsque j’ai reproduit en bronze et en verre des modèles en papier de différents cerveaux humains et animaux datés de la fin du XIXe siècle. Un dialogue s’installe avec les fondeurs et les verriers. Chacun cherche à imaginer des moyens que je serais incapable d’inventer.

Dans votre travail, l’accident tient une grande part. Est-ce donc le hasard qui fait l’œuvre ?

Pas complètement. Pour mes peintures et mes performances, j’utilise une partition. Les produits dont je me sers pour mes tableaux, et avec lesquels je provoque des réactions chimiques imprévisibles, sont des instruments. Néanmoins, l’exécution de cette partition reste pour moi secondaire. J’ai beaucoup de plaisir à fabriquer ces toiles, mais elles ne sont pas le sujet du travail. L’œuvre est dans ce qui se passe avant, dans la mise en place de l’idée. Ce sont les spectateurs qui donnent ensuite à mes toiles une signification, à travers les effets des flaques et des coulées, le jeu subtil des couleurs.

John Armleder sur son stand Ecart à la Foire de Bâle de 1993, avec au premier plan une œuvre de Christian Marclay et, derrière, un tas de neige artificielle de Karen Kilimnik. © Archives John Armleder

Vous avez bientôt 71 ans et cinquante ans de carrière. Comment avez-vous vu l’art évoluer ?

À mon époque, deux ou trois musées exposaient de l’art contemporain. Il y avait trois biennales, la Documenta [à Cassel] tous les cinq ans et une poignée de grandes expositions internationales qui tournaient. Tout cela a bien sûr évolué, à l’image de notre société, où il y a plus de tout, partout. Deux foires d’art s’ouvrent chaque semaine et les rétrospectives s’inaugurent les unes après les autres. Avant, vous vous réjouissiez d’aller à la Documenta pour découvrir des œuvres que vous n’aviez vues nulle part. Maintenant, vous en avez déjà vu la plupart ailleurs. Le contexte a changé. Mais, comme le dit le titre de ma dernière exposition, au Museion, à Bolzano : « Plus ça change, plus c’est la même chose » [septembre 2018-janvier 2019].

Par exemple ?

Prenez le Mail Art. Avec Ecart, c’était quelque chose qui nous amusait beaucoup à l’époque de Ray Johnson : vous envoyiez une carte à quelqu’un en Australie, vous attendiez la réponse trois ou quatre mois. Tout le processus prenait facilement une année. Aujourd’hui, vous avez à peine le temps d’y penser que c’est déjà fait. Mais, dans le fond, on parle de la même chose. Seule la temporalité est différente. La seule chose qui a peut-être changé dans l’art, c’est quand, au début du XXe siècle, on a argumenté sur la peinture abstraite pour la distinguer des abstractions hasardeuses qui existaient dans l’art ancien et les arts décoratifs.

Avez-vous suivi une école d’art ?

Oui, celle des beaux-arts de Genève, où je suis entré facilement parce que j’étais le seul garçon à s’être présenté au concours. Ce favoritisme a duré pendant toute ma scolarité et m’a laissé un sentiment assez désagréable. L’enseignement y était très académique, avec beau-coup de dessin d’objets. Alors que je voulais surtout faire des copies dans les musées, ce que les profs refusaient catégoriquement. Une attitude étrange pour une école qui enseignait l’art de la manière la plus classique qui soit… C’est pourquoi je me suis inscrit à l’Academie des beaux-arts de Düsseldorf, où j’ai accepté dans la classe de Joseph Beuys. Malheureusement, je me suis retrouvé en prison pour cette histoire d’objection de conscience. Ce qui m’a empêché de faire ma rentrée à la Kunstakademie où, finalement, je ne suis jamais allé. Plus tard, j’ai profité du fait que Beuys présentait ses travaux chez Marika Malacorda pour l’exposer chez Ecart, où l’espace était grand comme une armoire. Je lui ai dit que j’aurais dû être un de ses élèves, mais que cela n’avait pas été nécessaire puisque j’avais passé sept mois dans sa gamme de couleurs – ce qui ne l’a pas du tout amusé. Il était très sympathique, mais n’avait pas ce genre d’humour. Ça, c’était plus pour Warhol.

Vous avez bien connu Andy Warhol. Comment l’avez-vous rencontré ?

Je l’avais vu à la Factory, où je me rendais systématiquement dès que j’étais à New York. Mais je ne faisais que le croiser. Je l’ai mieux connu après la tentative de meurtre de laquelle il a réchappé en 1968. À Genève, il descendait à l’hôtel Richemond, qui appartenait à ma famille. Il avait visité l’exposition organisée avec Ecart en hommage à George Maciunas, l’un des fondateurs de Fluxus, qui venait de mourir. Je me souviens qu’il m’avait dit : Fluxus, c’était bien, mais ils n’ont jamais voulu de moi. Il était revenu pour l’accrochage de ses tableaux de chefs indiens au musée d’Art et d’Histoire, tandis que j’exposais ses portraits de Joseph Beuys. Il avait pris une photo de ma grand-tante presque centenaire et de moi devant l’ancien bar du Richemond. Il m’avait promis de me la donner, ce qu’il n’a jamais fait. C’est finalement le galeriste Bruno Bischofberger qui l’a achetée, lui aussi en jurant de me l’offrir. Il doit toujours l’avoir.

Était-il aussi cynique qu’on le dit ?

Warhol était très pince-sans-rire, mais sans méchanceté. C’était un dandy à sa façon. Il avait compris bien avant les autres qu’il n’y avait pas un type d’art, mais un type de public. Musique, cinéma, peinture, il avait une capacité à tout englober. Il collectionnait d’ailleurs absolument tout. Je me souviens que son appartement était rempli d’un tas d’objets très hétéroclites.

Et vous, êtes-vous collectionneur ?

J’achète des livres, mais pas de tableaux. Je n’ai rien sur mes murs. J’ai toujours été un peu voyageur, avec des maisons dans lesquelles je ne peux plus entrer tellement elles sont pleines d’archives et de matériaux divers et variés. Je me considère plutôt comme un accumulateur.

Quels sont vos projets ?

Je viens d’organiser une exposition d’artistes suisses à la Fondation CAB, à Bruxelles. Début juin, je vais exposer de nouvelles toiles à la Schirn Kunsthalle, à Francfort. Au nouveau Aspen Art Museum [Colorado], je présenterai les peintures que j’avais montrées dans l’atelier de Wade Guyton, à New York. Et dans la galerie de David Kordansky, à Los Angeles, de nouvelles pièces basées sur des Splash découpés dans du Plexiglas miroir coloré.

À travers vos œuvres et votre enseignement à l’Écal (École cantonale d’art), à Lausanne et à la Hochschule für Bildende Künste, à Braunschweig, en Allemagne, vous avez contribué à l’émergence de toute une génération d’artistes. Revendiquez-vous cette influence ?

Tout ce que l’on fait exerce une influence. Il faut toujours garder en tête que l’on remplit des cases et que si ce n’est pas vous qui vous en chargez, un autre le fera. Je n’ai rien inventé, rien provoqué. Nous sommes tous des passeurs. Sauf que, quand vous êtes artiste, le relais est peut-être plus visible.

À partir du 4 juillet 2019, le Mamco à Genève consacrera une exposition aux stands Ecart de la foire de Bâle. Mamco, 10, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève, Suisse, mamco.ch