Pour commencer, auriez-vous quelques mots à dire sur l’immense designer italien Gaetano Pesce, mort début avril et dont vous étiez très proche ?

C’est une grande peine, je ne savais pas qu’il avait un cancer. Cela va paraître prétentieux, mais je suis la personne au monde qui a le plus écrit sur Gaetano Pesce. Il a conçu sa première exposition en France, « Le futur est peut-être passé », au musée des Arts décoratifs, à Paris, en 1975. Dans une volonté de renouveler les modèles de la monstration, le visiteur sortait d’une salle du premier étage en passant par une fenêtre, rejoignait en contrebas le niveau du parking avec une lampe de mineur sur le front et se retrouvait dans un décor de grotte. Il y avait dans cette exposition comme l’ombre de la mort, dans sa relation au temps. Une immense horloge indiquait non pas le temps qui passe, mais celui qui reste à vivre. En termes de contenu, c’est l’exposition la plus bouleversante que j’ai vue.

Avant qu’il déménage à New York, nous sommes allés très souvent chez lui, à Venise, avec mon épouse Arlette. Il habitait un vaste entrepôt réaménagé du côté du Cannaregio, le ghetto juif de la ville. Le dimanche, un voisin épicier ambulant lui prêtait sa barque, et nous allions avec sa femme Francesca déjeuner sur la lagune. Grâce à Gaetano, en participant à son catalogue raisonné, j’ai été traduit en chinois. L’ouvrage trône toujours sur mon bureau. C’est un grand chagrin et une grande admiration pour cet artiste formidable qui a révolutionné à la fois le design – avec ses « productions standard-diversifiées » – et l’architecture – il a été le premier à parler de « façade végétale ».

Comment votre enfance s’est-elle déroulée?

Je suis né à Paris en 1939, juste avant la guerre pour ainsi dire. Ma mère avait un cabinet dentaire, dont l’odeur de clou de girofle me fait encore signe. Nous habitions rue du Pont-Louis-Philippe, mais avions aussi une maison à Bourg-la-Reine, où j’étais très souvent avec ma sœur aînée, mon frère cadet et ma nounou alsacienne. Soudain, la guerre éclate, et quelque chose se passe qui est plus grand qu’un enfant. Une nuit, à Bourg-la-Reine, toutes les cloches se sont mises à sonner pour annoncer la Libération. Je me souviens des Américains dans le parc de Sceaux qui, fairplay, attendaient que la 2e DB [2e division blindée, créée par le général Leclerc] entre la première dans Paris. Ils nous offraient du lait concentré et des chewing-gums. Jusqu’au bac j’ai été en pensions catholiques réservées aux seuls garçons. Nous étions six enfants.

J’ai fait Sciences Po, où j’ai découvert mon appartenance au monde dans ses ampleurs et commencé à lire Le Monde tous les jours. J’ai abandonné le droit et opté pour l’année préparatoire à l’ÉNA [École nationale d’Administration]. J’y suis entré dans la section service public.

Votre rang de sortie, à l’ÉNA, vous destine à des postes juste après « la botte », or, vous choisissez la culture, habituellement réservée aux derniers de la liste. Pourquoi ?

D’abord, je dois vous avouer que j’ai une aptitude aux rencontres. J’en ai toujours fait, au cours de ma vie, qui m’ont porté et conduit sur une nouvelle voie. Avant l’ÉNA, durant le service militaire obligatoire, alors que je cherchais à me faire réformer à cause d’une maladie pulmonaire grave – ce fut le cas –, j’ai eu la chance de rencontrer, à l’hôpital, le designer Jean-Claude Maugirard qui m’a initié à son domaine. La création me motivait : l’art, le design, l’architecture me passionnaient et, par-dessus tout, le cinéma ou, plus exactement, la force de la création cinématographique.

Un homme vous ouvrira ce que vous appelez « les sentiers de la création » : François Mathey, alors directeur du musée des Arts décoratifs, à Paris.

J’avais écrit cinq lettres pour dire l’égarement d’un énarque voulant quitter l’administration des Affaires étrangères à des personnalités que j’appelais mes «panthéonables», des cinéastes – Georges Franju, Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Alain Resnais – et François Mathey. Inspecteur des Monuments historiques, cet homme d’un catholicisme absolu et d’une piété tenace était né à Ronchamp, en Haute-Saône. C’est lui qui, au début des années 1950, a séduit Le Corbusier pour qu’il y construise la chapelle de Notre-Dame du Haut. À l’époque, ce choix du plus prestigieux des architectes contemporains lui a valu des inimitiés de la part de ses collègues conservateurs du patrimoine. Si bien qu’on l’a « exilé » au musée des Arts déco où il a fait nombre d’expositions admirables. Il a été le premier à montrer l’art brut, l’« art nègre », Pablo Picasso, Jean Dubuffet ou encore Jean-Pierre Raynaud. Son seul critère était la force du talent. François Mathey était quelqu’un qui osait. Auprès de lui, j’ai savouré l’humour, l’insolence, l’impertinence. C’est mon père spirituel, un homme génial.

Aux Arts déco, vous œuvrez à l’élaboration d’une «galerie du quotidien» qui deviendra le Centre de création industrielle (CCi), aujourd’hui intégré au Centre Pompidou.

J’avais deux modèles en tête : le Design Centre, fondé à Londres par Winston Churchill dès 1944 en vue de la reprise économique d’après-guerre, et le langage neuf et universel prôné par l’Argentin Tomás Maldonado dans les années 1950 à l’École d’Ulm [en Allemagne]. L’idée, avec le CCi, était de célébrer la main de l’homme, de présenter les objets du quotidien, leur utilité, leur « valeur d’usage », et de montrer que notre perception du monde passe par les objets et l’architecture. J’ai notamment travaillé avec une personne que j’ai admirée toute ma vie et qui est devenue un historien du design fameux : Raymond Guidot. Nous n’avions pas assez d’argent et n'étions qu’une microéquipe, mais nous organisions plus d’expositions par an que le faisait alors le musée national d’Art moderne et qu’il en fait encore aujourd’hui !

Vous vous êtes également penché sur le graphisme.

François Mathey, la designer Andrée Putman, Denise Fayolle, Maïmé Arnodin [associées au sein de l’Agence Mafia qui promouvait les produits de grands groupes] et moi-même sommes allés rencontrer Michel Guy, alors secrétaire d’État à la Culture, pour lui expliquer combien les documents officiels ou les billets de banque étaient laids, alors qu’aux Pays-Bas, une agence comme Total Design faisait, dans ce registre, un travail exemplaire. Nous sommes sortis avec une lettre de mission pour lancer une campagne de « graphisme d’utilité publique ». Nous nous sommes ensuite rendus auprès du ministre de l’Intérieur Michel Poniatowski, qui nous a renvoyés à nos illusions. François Mathey s’activait tous azimuts. Il a même convaincu le directeur des PTT [Postes, télégraphes et téléphones] de faire un concours d’affiches pour l’exposition philatélique internationale Arphila, qui devait se tenir au Grand Palais.

Les affiches pour les expositions du CCi ont fait le tour du monde.

J’avais la plus grande admiration pour le graphiste suisse Jean Widmer. Il a été l’élève de Johannes Itten, ancien enseignant au Bauhaus, et a transformé un journal de dames, Jardin des modes, en un magazine culturel de qualité. N’ayant pas beaucoup de budget, je lui ai dit qu’il pouvait travailler avec ses étudiants de l’École des Arts déco. Or, il a dessiné seul pendant l’été vingt-trois affiches aux couleurs franches qui avaient toutes un air de famille et sur lesquelles l’objet n’était pas représenté mais subtilement figuré. Un aboutissement magistral de l’expression graphique. C’est l’un des plus beaux cadeaux de ma vie !

François Barré avec Jack Lang, ministre de la Culture, dans les années 1980. © D.R

Le musée des Arts décoratifs a-t-il toujours selon vous cette curiosité et ce goût du risque?

Depuis qu’il s’est intitulé « MAD », autrement dit « dingue » ou « fou » en anglais, je trouve que ce musée s’est assagi et a perdu toute espèce d’anticipation.

En 1971, vous rejoignez avec François Mathey l’équipe de préfiguration du Centre Pompidou. Qu’y avez-vous fait ?

J’ai notamment participé, avec d’autres, à la mise en place de la programmation, mais mes relations n’étaient pas très bonnes avec le président, Robert Bordaz, après que j’ai demandé à Jean-Louis Bertuccelli, pourtant prix Jean-Vigo, de réaliser un film traitant de l’urbanisme et de la politique d’après le livre d’Henri Lefebvre Le Droit à la ville. Le film lui a fortement déplu, et il en a interdit la diffusion. J’ai été licencié six mois avant l’ouverture du musée. Laurent Le Bon, lorsqu’il a été nommé président du Centre Pompidou [en 2021], m’a dit qu’il projetterait ce film.

Vous êtes mis à la porte du Centre Pompidou, mais vous y revenez par la fenêtre... jusqu’à, bien plus tard, le présider !

C’est effectivement un comble, mais un pur hasard. J’étais ami avec Georges Boudaille, le directeur de la Biennale de Paris. Il m’y a nommé conseiller pour l’architecture. Jean Nouvel en était le scénographe et l’architecte effectif. Nous avons créé un joyeux « comité d’experts ». La première édition, en 1980, s’intitulait « À la recherche de l’urbanité » et a eu lieu au Centre Pompidou. À cette époque, j’ai rencontré beaucoup d’architectes. Celui qui m’a le plus impressionné, dès le début, c’est Christian de Portzamparc. Il avait alors un côté soixante-huitard et venait d’achever un château d’eau à Marne-la-Vallée, une tour végétale plantée au milieu d’un rond-point. Aujourd’hui, l’architecte que je fréquente le plus et auquel je suis le plus sensible est Marc Barani.

L’autre événement parisien important de cette décennie 1970 est la démolition des pavillons Baltard, aux Halles, et l’apparition du célèbre «trou».

J’ai fait partie du jury du concours des contre-projets lancé par le Syndicat de l’architecture. Jacques Chirac, maire de Paris, avait choisi un maître d’œuvre, mais le Syndicat, en réaction, voulait que s’exprime une nouvelle génération d’architectes. Ce « trou » était comme un trou de mémoire, architecturale surtout. Même Mies van der Rohe s’était fendu d’une superbe lettre pour dire la qualité historique de ces pavillons. Dans ce jury, il y avait notamment l’historien italien Bruno Zevi, mon second père spirituel, dont j’avais trouvé passionnant le livre Apprendre à voir l’architecture [Éditions de Minuit, 1959]. Il y a eu près de 600 contributions internationales, lesquelles apportaient une réflexion nouvelle sur la ville. Mais rien n’y a fait. Je me souviens qu’à l’époque, sur les terrasses de tous les cafés autour des Halles, il y avait de vrais Indiens avec des plumes. Marco Ferreri y tournait son film Touche pas à la femme blanche !, sorti en 1974, qui dénonçait à la fois le génocide des Indiens d’Amérique et l’éviction des classes populaires des centres-villes...

Vous rebondissez alors à la Régie Renault. Qu’y faisiez-vous ?

Un cadre de l’entreprise, Claude Renard, y avait fondé en 1967 le service Recherches, art et industrie. Amateur d’art, il a mis en place la première collection d’art contemporain d’entreprise en France, avec des artistes comme Arman, Jean Dubuffet, Jean Tinguely, Victor Vasarely, César, Jesús-Rafael Soto, Jean Degottex, Takis, Jean-Pierre Raynaud... Il m’a demandé si venir travailler chez Renault m’intéressait, et j’ai été embauché immédiatement. Plus tard, j’ai demandé à Bernard Hanon, devenu président du groupe, pourquoi une entreprise telle que la sienne, présente dans de nombreux pays, n’employait pas l’architecture contemporaine comme image de marque. La problématique l’a intéressé, et, tout de suite, nous avons commencé à travailler. J’étais très bien payé – si je peux prétendre aujourd’hui à une bonne retraite, c’est bien grâce à ce passage chez Renault, puis grâce à François Pinault, que j’ai conseillé pour son projet de fondation sur l’île Seguin ; ce sont les deux seuls moments de ma vie où j’ai été bien payé.

J’ai fait le tour des groupes internationaux pour lesquels l’architecture importait, comme IBM ou Olivetti. J’avais l’impression d’être un « ambianceur » avec, entre les mains, de grands projets d’architecture à matérialiser. Pour le Renault Distribution Centre, à Swindon, au Royaume-Uni, que réaliserait Norman Foster, j’ai effectué mon premier vol en hélicoptère, afin que l’architecte anglais nous fasse visiter le Sainsbury Centre for Visual Arts, un bâtiment qu’il venait d’achever à Norwich, au nord-est de Londres. Bernard Hanon choisira par la suite l’architecte Claude Vasconi pour construire à Boulogne-Billancourt l’atelier de métallerie industrielle de la Régie appelé 57 Métal. Très content, le P.-D.G. fixera les honoraires des architectes à 15 %, le taux le plus élevé à l’époque...

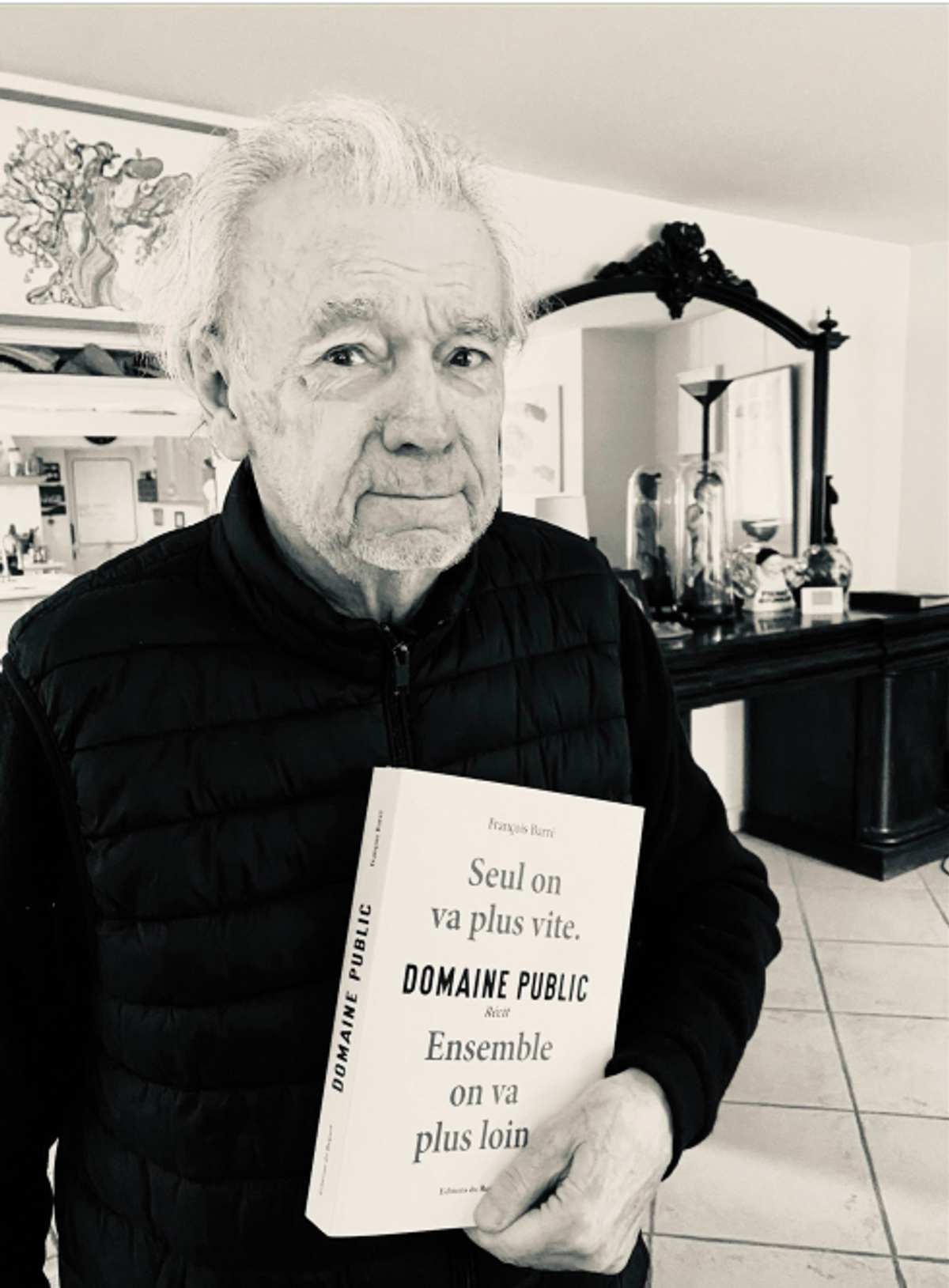

Couverture du livre Domaine public de François Barré. Courtesy Éditions du Regard

En 1981, Jack Lang, nommé ministre de la Culture, vous propose la présidence de la Grande Halle de la Villette et la direction du parc, que vous acceptez.

Paul Delouvrier dirigeait alors l’établissement public du parc de la Villette chargé d’aménager le site avec, notamment, un musée des sciences et des techniques. Je m’occupais du concours international pour l’aménagement du parc. Dans le jury, il y avait des personnalités telles que Renzo Piano, Gottfried Honegger ou Luigi Nono. Rem Koolhaas, que je considère comme le plus grand architecte au monde, a présenté un projet théorique d’urbanisme en lanières. Bernard Tschumi a fait quant à lui référence au principe « points, lignes, surfaces » cher à Vassily Kandinsky, mais aussi à Jacques Derrida. Il propose une série de « pavillons-folies » et remporte le concours. Paul Delouvrier, nommé par Valéry Giscard d’Estaing, détestait le projet et me traitait de « parachuté de Jack Lang ». Les associations d’habitants, elles, l’ont plébiscité. La Villette est une de mes plus grandes fiertés ! Actuellement, sa fréquentation est de 12 millions de visiteurs par an, ce qui constitue le record absolu, en France, pour un équipement culturel.

Vous entrez par deux fois au ministère de la Culture, d’abord en tant que délégué aux arts plastiques (1990-1993), puis comme directeur de l’architecture (1996-2000). Qu’y avez-vous réalisé ?

À la Délégation aux arts plastiques, je pense avoir notamment fait avancer les choses pour ce qui concerne la commande publique. Nous avons énormément travaillé sur ce que pouvait être un concours d’idées et sur le fait que la force d’une vision pouvait être décisive pour transformer les lieux. Je me souviens avoir beaucoup échangé avec des élus comme André Rossinot ou Philippe Séguin. Aujourd’hui, lorsque je repense au « plug anal » [Tree (arbre)] que l’Américain Paul McCarthy a érigé place Vendôme il y a une décennie, je ne sais pas si l’art dans l’espace public est vraiment nécessaire... N’est pas Daniel Buren qui veut !

À la direction de l’architecture, ça a été plus difficile. Nous étions très peu à connaître l’architecture contemporaine, il y avait surtout des gens intéressés par le patrimoine.

Sont-ce les politiques ou les artistes qui détiennent l’autorité ?

Les artistes jouent un rôle éminemment politique. Prenez Jochen Gerz, qui a gagné le concours pour refaire le monument aux morts du village de Biron, dans le Périgord. Il a proposé, au contraire, un Monument aux vivants en demandant aux habitants ce qui, pour eux, serait assez important pour qu’ils risquent leur vie. Et a inscrit sur ledit monument leurs réponses, qui abordent la vie, la mort, la liberté, le futur, une expérience vécue... C’est une œuvre politique. À Sarrebruck, en Allemagne, il a fait déterrer clandestinement par ses étudiants 2 146 pavés – le nombre de cimetières juifs dans le pays – de la place devant le château, siège du parlement régional et ancien quartier général de la Gestapo. Ils ont gravé au dos des pavés le nom de chaque cimetière et le nombre de corps qui y reposent, et les ont replacé. Ce Monument contre le racisme est certes invisible, mais c’est une œuvre politique. Les artistes qui sont dépourvus de tout désir de plaire et qui défient l’ordre sont les vrais détenteurs de l’autorité.

Autre exemple : Erik Dietman s’est enfermé seul un soir dans une galerie de Prague afin de mettre la dernière main à son accrochage qui doit être verni le lendemain, lorsqu’un individu entre. Erik Dietman est fou de rage. L’homme lui dit qu’il connaît son travail et insiste pour l’inviter à dîner dans un petit restaurant où il a ses habitudes. Là, il lui explique qu’il n’est pas loin de chez lui : « J’habite tout près, au château, je m’appelle Vaclav Havel », le président de la République tchèque ! Ça, c’est la vraie autorité!

Vous avez, au cours de vos diverses fonctions, croisé un certain nombre de ministres... Une petite anecdote ?

Michel Guy est celui avec lequel j’ai eu la relation la plus amicale. De Jack Lang, on entend souvent parler des « paillettes », mais je n’ai jamais vu de ma vie un ministre connaître aussi bien les dossiers de ses directeurs. Il vous téléphonait régulièrement pour savoir où vous en étiez. C’était très valorisant. À Catherine Tasca, j’avais tenté d’expliquer mes problèmes à la direction de l’architecture et du patrimoine, mais elle s’est endormie en écoutant mon discours. Il m’arrive d’être lyrique ! À son réveil, elle m’a demandé : « Quelle est votre position ? » Je lui ai répondu, en espérant détendre l’atmosphère : « Une position bien connue : celle du démissionnaire ! » La magnificence de ma réponse ne l’a pas fait rire, et j’ai quitté le ministère.

Et Rachida Dati ?

Sa méconnaissance des dossiers est une catastrophe. Se servir du ministère de la Culture comme tremplin pour la Mairie de Paris est insupportable.

-

François Barré, Domaine public. Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin, Paris, Éditions du Regard, 2024, 336 pages, 23 euros.