Pourriez-vous évoquer votre séjour à l’Académie de France (Villa Médicis), à Rome, de 1971 à 1973 ?

Grâce à la réforme conduite par l’exceptionnel directeur de l’époque, le peintre Balthus, accompagné d’un historien d’art de grande envergure, André Chastel, qui ouvrait ainsi une porte à la recherche dans cette institution dédiée depuis le XVIIe siècle aux seuls créateurs, j’eus la merveilleuse opportunité, comme par une sorte de petit miracle, de faire partie de la première promotion des quatre historiens d’art.

Nous sommes arrivés à Rome peu avant l’inauguration officielle de l’une des grandes expositions annuelles voulues par Balthus. Il en choisissait lui-même les sujets, qui témoignaient de son goût et de ses artistes favoris, de son Panthéon (cette année-là, Pierre Bonnard y était célébré). Grandissimes événements de la saison romaine d’automne, ces inaugurations étaient honorées par la présence du président de la République italienne. C’est dire l’aura unique de Balthus, qui le plaçait tout à fait à part : il était indéboulonnable, et aucun ministre [français de la Culture], de Jacques Duhamel à Michel Guy, ne se serait aventuré à toucher à sa place. Il y resta d’ailleurs plus de quinze ans. Au cours de ce mandat hors normes, quoi qu’il en soit, il fit restaurer la Villa Médicis, la dépouillant de son côté académique et démodé, « renfermé », entreprit le réaménagement des jardins avec l’aide d’un comité de spécialistes – Georgina Mason, Carlo Pietrangeli –, créa des salles d’expositions temporaires…

Vous avez été jusqu’à la fin de sa vie l’un des proches de Balthus…

Par un concours de circonstances, j’eus la chance de bien le connaître au début de mon séjour. Puis il me reçut à maintes reprises chez lui, à Rome (dans des après-dîners se terminant souvent fort tard) et à la campagne, dans la demeure qu’il restaurait près de Viterbe. Fasciné par sa culture brillante, je dialoguais avec lui sur bien des sujets : en particulier le décor qu’il avait imaginé pour la villa, les acquisitions de mobilier ancien italien, souvent provincial, aux couleurs fanées, qu’il trouvait après maintes recherches et maints déplacements. Je me souviens notamment d’un court séjour à Cortone à cet effet. Il aurait aimé obtenir en dépôt de l’État des tapisseries plus en accord avec cette villégiature médicéenne que celles envoyées par Louis XV, par exemple la célébrissime série de tapisseries d’après Agnolo Bronzino qu’il avait vues au Quirinal – raretés précieuses et évidemment inatteignables.

De même, il avait demandé les conseils d’Henri Samuel – le décorateur de renom qui possédait des peintures de Balthus de la série de Chassy*1 – pour les textiles qu’il utilisa, entre autres les velours aux coloris éteints et au motif de plumes stylisées des grands canapés de son salon. Tout semblait simple, naturel, là depuis toujours, mais dénotait en fait une recherche de chaque instant, un œil souverain, le sien. Il disait volontiers avoir sacrifié six ans de son travail de peintre, de 1961 à 1966, à cette remise à plat des décors de la villa, de ses murs, y mettant lui-même la main avec les artisans qu’il avait choisis. André Malraux se déplaça pour l’inauguration.

Autant dire que mon séjour fut profondément marqué par cet échange qui me sortait du train-train quotidien d’un étudiant parisien. J’ai eu la chance de côtoyer cette personnalité d’une telle ampleur, en tous points révérée, de Federico Fellini à Giuliano Briganti ou Italo Faldi, et dont on notait immédiatement l’élégance, inatteignable, car seulement faite pour lui : il était en fait habillé par Umberto Tirelli, qui avait travaillé pour Luchino Visconti et Piero Tosi, notamment sur le film Le Guépard.

De quoi Balthus parlait-il le soir ?

C’étaient de longues heures de discussion, la plupart du temps des monologues que nous écoutions, fascinés. Il parlait de Malraux qu’il admirait, de ses bisbilles avec l’Académie des beaux-arts, qui fit un procès contre sa nomination, de l’hôtesse parisienne Marie-Laure de Noailles, de Gaëtan Picon, de Boris Kochno, de Jean-Louis Barrault avec lequel il travailla souvent. Tout cela dans plusieurs langues qu’il parlait couramment : le français, bien sûr, mais aussi l’allemand, l’anglais, parfait, et l’italien. Nous évoquions ses admirations pour Piero della Francesca, les primitifs italiens, l’unicité de Mozart en musique, ou encore les expositions qu’il organisait à Rome des Français Rodin, Géricault, Derain, Courbet… De nombreuses personnalités défilaient chez lui en ces occasions, des organisateurs internationaux, surtout britanniques – ce qui ouvrait l’esprit d’un débutant comme moi. Un creuset parfait.

Après votre deuxième séjour à Rome, cette fois comme chargé de mission en histoire de l’art, vous avez été nommé à Lyon.

Je devais retrouver à Lyon la spécialité « arts décoratifs », qui avait été la mienne depuis mes études, dans deux musées mitoyens : le musée des Tissus, à la vocation encyclopédique liée à l’histoire de la ville (la soie et son tissage), et le musée des Arts décoratifs dans le bel hôtel de Lacroix-Laval, attribué à Jacques-Germain Soufflot. Ce lieu était la quintessence et le refuge des collectionneurs lyonnais et de leur goût pour le XVIIIe siècle, remis en place après la guerre par Robert de Micheaux, sous l’égide du grand Pierre Verlet.

La tâche était d’importance : le musée des Tissus, obsolète, était entièrement à reprendre dans le cadre de l’hôtel de Villeroy, à accompagner d’urgence par des coulisses « modernes » : des réserves dignes de ce nom et un atelier de restauration des textiles anciens à reprendre ex nihilo, sur le modèle des brillants exemples des pays du Nord et de la Suisse, à Berne. Ce fut ma tâche principale pendant les dix années passées à Lyon, jusqu’en 1994. Nous sortions de la préhistoire avec l’atelier de restauration des textiles, qui permettait enfin de renouveler la présentation de collections célèbres, précieuses et fragiles, et de se lancer dans un programme d’expositions temporaires ambitieuses, alternant entre le patrimoine traditionnel de Lyon – « Soieries

de Lyon : commandes royales aux XVIIIe siècle » [en 1989], manifestation novatrice basée sur une recherche approfondie et nouvelle – et la mode, en relation avec les fabricants lyonnais et leurs créations pour la haute couture : Paquin, Madeleine Vionnet, et surtout Cristóbal Balenciaga. L’énorme rétrospective [en 1985] consacrée à ce dernier apporta une gloire certaine au musée, entièrement peuplé de ses créations – c’était la première exposition en France sur ce géant espagnol de la haute couture, mort en 1972.

Alexandre Serebriakoff, Projet de pont palladien pour le parc du château de Groussay, aquarelle, 1942-1945. Courtesy Gourcuff Gradenigo

Vous avez alors rencontré celui qui sera l’un de vos amis et soutiens les plus fidèles, Hubert de Givenchy…

Une rencontre à l’origine de développements fructueux et extraordinaires pour moi… Balenciaga avait été, comme on le sait, le maître de Givenchy, et son respect pour lui, son admiration constante avaient bâti sa réputation d’homme de goût, de collectionneur compulsif d’objets, de bronzes, de mobilier de la plus grande qualité – qui firent l’objet, plus tard, de ventes retentissantes consacrant son flair, son œil. Givenchy et moi avions en commun la passion des tissus – son grand-père avait dirigé les manufactures de Beauvais – et des objets du XVIIIe siècle, un domaine dans lequel il avait une expertise rare et, surtout, une compréhension exceptionnelle des pièces. Je me suis beaucoup reposé sur son jugement sûr, extrêmement solide.

Dès lors, il suivit d’une amitié attentive ma carrière, particulièrement quand je fus nommé au domaine de Versailles, dont il fut l’un des grands mécènes.

Avant Versailles, vous avez pris la tête des musées de l’Union centrale des Arts décoratifs, au moment où le Grand Louvre voyait le jour.

Je devais, après une rencontre avec Antoine Riboud, à Lyon – qui présidait alors ce musée qui allait être le mien –, être nommé directeur du musée des Arts décoratifs de Paris, en 1994. Moment important pour ce musée, partie prenante du développement du Louvre, puisqu’il occupe l’une des ailes du palais, l’aile de Marsan. Les Arts décoratifs allaient être intégrés à l’Établissement public du Grand Louvre, dans une refonte complète, avec, là encore, l’aménagement de nouvelles réserves indispensables et l’adjonction de l’aile de Rohan, qui permettrait de créer un musée de la mode à la hauteur des collections. Je devais en assurer l’ouverture, en 1997, donnant les possibilités d’un nouvel essor à ce domaine aimé du public. J’ai malheureusement été celui qui a dû fermer et vider le musée des Arts décoratifs de ses richissimes collections pour permettre les travaux (moment jamais agréable, une fermeture). Je ne vis pas la fin de ce chantier, qui fut beaucoup plus long que prévu – dix ans.

Encore une première, vous avez été, à partir de 1997, le premier directeur général de l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles.

L’immense, l’énorme domaine… Ce palais ne pouvait être qu’une passion ancienne pour quelqu’un qui avait consacré ses travaux aux arts décoratifs du XVIIIe siècle et du début du XIXe. J’y restai près de quinze ans, même si la vie n’y était pas un long fleuve tranquille, car la réforme ayant transformé l’ancien domaine royal en établissement public avait entraîné la nomination de présidents prenant place au-dessus du directeur général, du « conservateur » héritier des grands noms – Pierre de Nolhac, Gérald Van der Kemp. Un champ nouveau pour les énarques de la culture ou les politiques qui y trouvèrent un débouché, un exutoire à leurs ambitions, souvent éloignées des savoirs d’un spécialiste.

La « cohabitation » eut cependant lieu, même si elle ne fut pas dépourvue de heurts, sans doute inévitables – à oublier si l’on veut bien se souvenir des grands chantiers dont j’eus la responsabilité. Deux, au moins, restent gravés dans ces années versaillaises : la restauration de la galerie des Glaces et de son plafond par Charles Le Brun grâce au mécénat de Vinci, et la refonte complète du Petit Trianon à la suite du mécénat de Breguet. Deux moments d’intense satisfaction pour un

conservateur !

Quelle est l’acquisition dont vous êtes le plus fier ?

Sans hésiter, la commode de Jean-Henri Riesener pour la bibliothèque de Louis XVI. Un événement imprévu fut à son origine : la restitution par l’Autriche aux héritiers légitimes, une branche de la famille Rothschild, de cette commode spoliée par les nazis. Aussitôt la vente annoncée en 1999, on se mit en branle pour trouver la somme nécessaire à l’acquisition. Celle-ci n’aurait simplement pas été possible sans l’implication de François et Maryvonne Pinault, qui s’engagèrent à combler le budget si ce que nous avions déjà rassemblé s’avérait insuffisant. Des sommets furent atteints : la commode fut adjugée 10 millions d’euros, en faisant le meuble le plus cher jamais vendu pour le XVIIIe siècle français. Son retour dans la pièce préférée de Louis XVI à Versailles, la bibliothèque dessinée par Ange-Jacques Gabriel – sa dernière œuvre dans le palais –, fut un moment d’intense émotion : le meuble, vu d’abord à Londres lors de la vente, semblait une masse énorme ; lorsqu’il fut mis en place, son décor s’accordait parfaitement aux merveilleuses boiseries blanches et or.

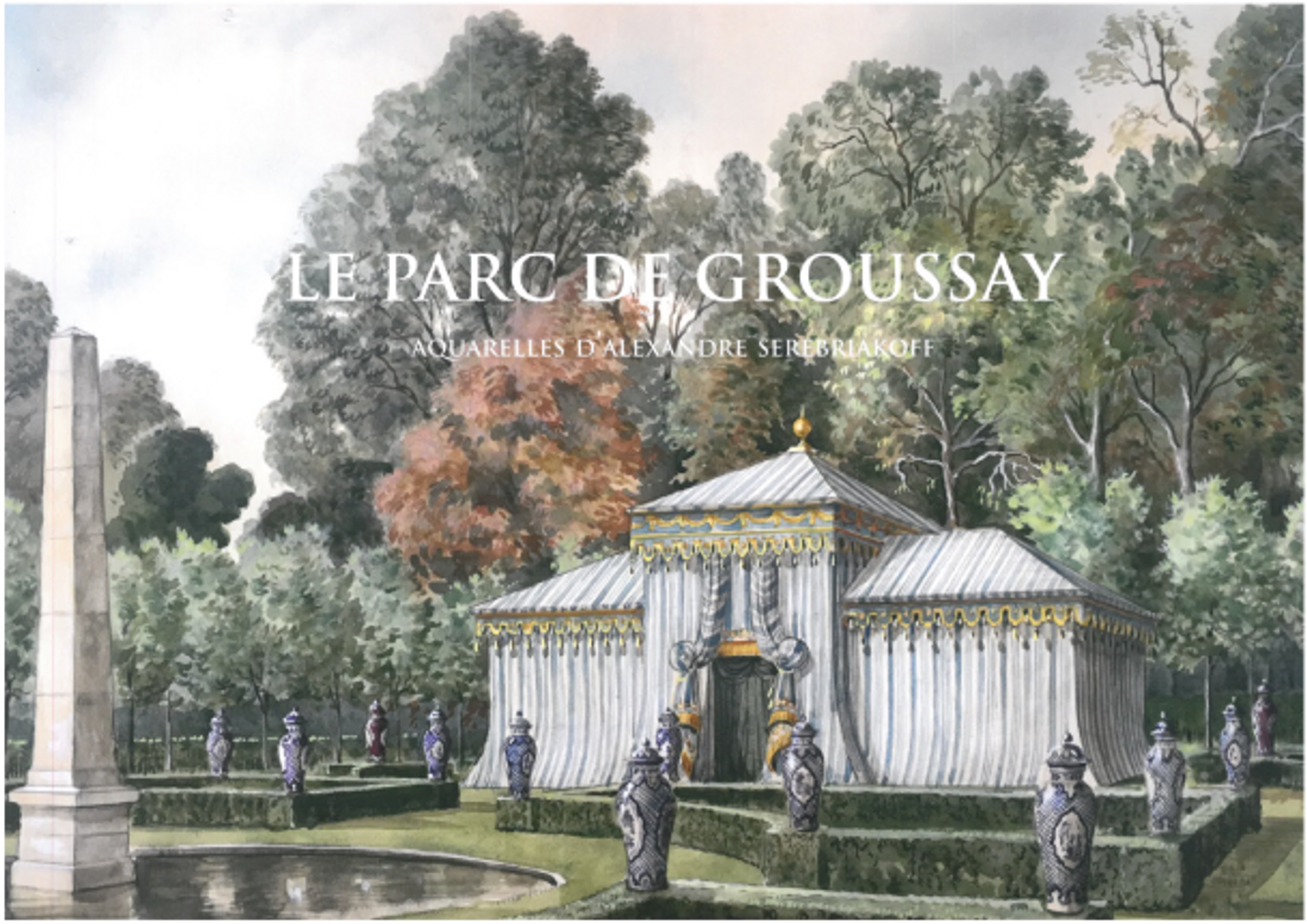

Couverture du livre Le Parc de Groussay. Aquarelles d’Alexandre Serebriakoff, publié par Gourcuff Gradenigo en 2022. Courtesy Gourcuff Gradenigo

Vous avez depuis votre départ de Versailles, en 2009, consacré l’essentiel de vos travaux aux décorateurs français du XXe siècle.

Une fois les portes de ces palais refermées, il faut se renouveler. J’ai essayé de le faire en m’appuyant sur les études que j’avais entreprises sur les années 1950 lorsque j’étais aux Arts décoratifs à Paris. Le musée possédait l’immense ensemble des dessins de l’architecte- décorateur Emilio Terry, dans lequel je me suis plongé.

En publiant Emilio Terry 1890-1969. Architecte et décorateur [Gourcuff Gradenigo, 2013], fruit de quatre années de travail, j’ai voulu faire découvrir les intérêts, les passions de ce créateur plus français que nature, quoique émanant du monde hispanique (c’était aussi le cas de Charles de Beistegui). Il avait passé sa jeunesse à Chenonceau, ce qui explique peut-être cela… Parti des grands, dans le sillage de Palladio, Terry s’intéressa de plus en plus au mouvement né des Lumières, à une époque – les années 1920 – où l’on redécouvrait l’architecture visionnaire, utopiste, de la toute fin du XVIIIe siècle : Étienne-Louis Boullée, Claude Nicolas Ledoux étaient ses idoles.

Ce fut l’humus de futurs ouvrages qui s’inscrivent aussi dans la veine, chère à mon cœur, des vues d’intérieur, pratiquées par un XIXe siècle qui les aima avec fureur. Celles-ci se trouvèrent nouvellement appréciées grâce à un livre publié en 1964*2 par le grand historien italien de la littérature et du goût Mario Praz, qui en relança l’étude, et avec quel talent !

Hubert de Givenchy a signé la préface de votre ouvrage Georges Geffroy 1905-1971. Une légende du grand décor français (Gourcuff Gradenigo, 2016).

L’idée du livre, comme celui consacré à Emilio Terry, est née au cours de nos échanges sur la modernité du grand goût. Hubert de Givenchy avait connu Geffroy dans les années 1950-1952, et il l’accompagnait souvent chez son tapissier, Antoine de Grandsaignes, de la maison Decour. Selon

Givenchy, « Geoffroy comprenait tout de suite le désir de ses clients, et il harmonisait les tissus, très importants pour lui, et dont il connaissait les ressources avec les meubles précieux, toujours dans une atmosphère correspondant à chaque personnalité ».

Parmi ces personnalités figure l’un des esthètes majeurs du XXe siècle, Charles de Beistegui…

Dès mon livre paru en 2013, j’ai étudié la collaboration intense, qui dura toute une vie, entre l’architecte Emilio Terry et Charles de Beistegui, dont il fut l’un des intimes. Mon éditeur et ami de longue date, Alain de Gourcuff, a accepté de poursuivre l’aventure en publiant, en 2019, Groussay. Aquarelles d’Alexandre Serebriakoff, puis, en 2021, les deux volumes dédiés au palais Labia [à Venise] – où se tint le 3 septembre 1951 le fameux « Bal du siècle » –, enfin Le Parc de Groussay. Aquarelles d’Alexandre Serebriakoff qui sort ce mois. J’ai eu l’opportunité de travailler sur cette collaboration entre Terry et Beistegui à travers les aquarelles de l’artiste russe Serebriakoff, qui fut au service de Beistegui – il lui mit le pied à l’étrier. Brillantes par leur rendu à la fois précis et poétique, ces vues d’intérieur s’inscrivent dans l’esprit de la grande époque de leur naissance, le XIXe siècle, objet du livre iconique de Mario Praz.

J’ai voulu aborder l’ensemble, non à travers une biographie du commanditaire – afin d’éviter le côté futile que l’on prête aux personnalités médiatiques –, mais en disséquant l’œuvre, qui eut une réelle influence sur les arts du décor au XXe siècle. Ce que l’on a appelé le « grand goût », redécouvert et aimé dorénavant, dont Groussay*3 est l’une des références majeures.

-

*1 Référence au château de Chassy, dans le Morvan, que Balthus acquit en 1954 et où il vécut et travailla jusqu’en 1961.

*2 L’Ameublement. Psychologie et évolution de la décoration intérieure, publié en français aux éditions Tisné en 1964.

*3 Le château de Groussay, à Monfort-l’Amaury, dans les Yvelines, fut racheté en 1938 par Charles de Beistegui, qui le transforma et l’agrandit, avec l’aide d’Emilio Terry.

-

Pierre Arizzoli-Clémentel, Le Parc de Groussay. Aquarelles d’Alexandre Serebriakoff, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2022, 112 pages, 95 euros.