Vous souvenez-vous de votre premier choc artistique ?

Il y a une trentaine d’années, au Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne, j’ai vu La Tentation de saint Antoine de Jérôme Bosch. Cette œuvre m’a captée d’une façon telle qu’elle a effacé toutes les autres. J’ai également toujours été très sensible à la peinture siennoise, qu’il s’agisse de la douceur des Vierges à l’Enfant ou de la douleur tellement humaine des Christ portant la croix. Mes goûts sont éclectiques. Chaque nouveau projet de livre éveille ma curiosité, et tout l’art qui s’y rapporte devient ma préoccupation principale. Je ne vois plus le reste, tant je suis prise par cette quête d’images et cette recherche de connaissance. Lorsque j’entreprends de publier un grand texte, surtout issu d'une culture qui m'est étrangère, comme l’Inde ou la Perse par exemple, je sollicite la participation de spécialistes : ils m’ouvrent le regard et l’intelligence, des formes et du cœur. Aujourd’hui, la peinture indienne m’émeut énormément, comme la peinture traditionnelle japonaise que j’ai appris à connaître. J’aime également l’art moderne et contemporain ; Nicolas de Staël, à la lisière entre le figuratif et l’abstrait, me touche beaucoup.

Quel a été votre parcours avant la création de votre maison d’édition ?

Après des études de journalisme à l’Université libre de Bruxelles, je suis partie quelques mois en Afrique, j’avais envie de découvrir le monde. Ce qui me passionnait dans le voyage, c’étaient les rencontres et tout ce qui sortait de la norme. Je m’imaginais devenir exploratrice, aller dans les volcans avec Haroun Tazieff, à la quête des gorilles avec Dian Fossey… J’aime me dépasser, relever des défis. C'est pourquoi j'ai aussi participé, dans ma jeunesse, à de nombreuses compétitions de ski, où je défendais vaillamment les couleurs de la Belgique ! À mon retour, j’ai fait mes premières armes aux Éditions Tchou, à Paris, un éditeur talentueux et original. N'aimant pas l'idée d'avoir un patron, j’ai monté ma propre maison d’édition à 25 ans. Je publiais des guides : Tous les sports à Paris et Le Paris des tout-petits. J’ai toujours été très attentive à proposer des ouvrages susceptibles de rencontrer leur public et d' apporter quelque chose de nouveau.

Quel est l’acte de naissance de « La Collection » ?

Un jour, dans une librairie de livres anciens à Bruxelles, j’ai découvert une édition rare des Fables de Jean de La Fontaine : deux cent soixante-quinze gravures accompagnaient les deux cent quarante-cinq fables, gravées d’après des dessins de Jean-Baptiste Oudry et mises en couleurs au XVIIIe siècle. Une splendeur ! Deux ans plus tard, en octobre 1992, l’ouvrage paraissait aux Éditions Diane de Selliers. Forte de ce premier succès, j’ai souhaité publier les Contes de La Fontaine. Il y avait alors au musée du Petit Palais, à Paris, une exposition consacrée à Jean-Honoré Fragonard et au dessin libertin au XVIIIe siècle, avec une salle dédiée aux dessins délicats et sensuels que le peintre avait réalisés pour les Contes. Lorsque l’ouvrage est sorti, la conservatrice du Petit Palais m’a écrit : « Le résultat dépasse mes espérances ».

La Divine Comédie de Dante Alighieri illustrée par Sandro Botticelli. Éditions Diane de Selliers

Après La Fontaine, vous vous attaquez à Dante…

La Divine Comédie de Dante Alighieri illustrée par Sandro Botticelli procède de la même démarche : un texte majeur, un artiste. En 1993, quand j’ai commencé à m’y intéresser, les dessins produits par Botticelli pour les cent chants de La Divine Comédie, dispersés, inachevés pour beaucoup, n’étaient connus que de rares spécialistes. Je me suis rendue à Berlin, au Cabinet des dessins et estampes (Kupferstichkabinett) qui en conservait certains. Coup de chance : une partie des dessins qui se trouvaient – à la grande surprise des conservateurs – à Berlin Est venaient, après la chute du Mur, de rejoindre la collection de l’Ouest. Ces dessins dont André Chastel pleurait la disparition étaient tout simplement à l’Est ! D’autres dessins de Botticelli, exceptionnels, étaient conservés dans la célèbre et secrète Bibliothèque apostolique vaticane, à Rome. Je fus le premier – et le seul – éditeur à les publier. J’ai ainsi travaillé avec Peter Dreyer, l’ancien conservateur du Cabinet des dessins et estampes de Berlin, et Jacqueline Risset, dont la merveilleuse traduction de La Divine Comédie reste inégalée. Depuis sa parution, nous rééditons régulièrement cet ouvrage dans notre « Petite Collection », lancée en 2007 : le même contenu, dans un format plus petit et à un prix attractif. À ce jour, les versions française et italienne totalisent 50 000 exemplaires depuis la première édition reliée et présentée dans un beau coffret illustré, parue en octobre 1996. À l’époque, lorsque j’avais voulu publier ce livre, tout le monde me disait que j’étais complètement folle.

Votre projet, écrivez-vous dans votre autobiographie [« Et ainsi le désir me mène », Éditions Diane de Selliers, 2020] était de publier « les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres ». Quel est l’acte de naissance de la collection ?

Après le succès de La Divine Comédie, tout le monde m’a dit « Diane, c’est formidable, il faut maintenant que tu sortes un ouvrage tous les ans ». Les premières années, je craignais de ne pas être à la hauteur, de décevoir le lecteur… Après avoir publié un certain nombre de livres, j’ai pris confiance. La grosse difficulté pour moi est de résister au chant des sirènes, qui consiste à prendre plus d’un livre par an. Je l’ai fait deux fois, en publiant deux livres dans « La Collection » la même année. Le coût de production était double, mes lecteurs avaient du mal à choisir… Dès le début, mon choix a été de faire peu de livres mais de les faire bien, et des livres qui restent. Peu : c’est une seule nouveauté par an. Bien : c’est un travail de recherche, de traduction, d’expertise scientifique, de maquette, de choix du papier, de photogravure, d’impression… J’avais pour ambition de publier des livres très aboutis, y compris au niveau de la promotion et de la commercialisation. Faire un livre est à la portée de quiconque ; le vendre est un autre défi. Des livres qui restent : les Fables de La Fontaine se vendent aussi bien aujourd’hui qu’il y a trente ans. Et je peux dire de même de tous les livres de « La Collection ». Ils sont intemporels.

Au début, après un premier tirage à 3 000 exemplaires, souvent épuisé trois mois après leur parution, je faisais un second tirage. J’ai arrêté. Aujourd’hui, les ouvrages de « La Collection » se vendent plus lentement. Les habitudes des lecteurs changent. De plus, « La Petite Collection », lancée en 2007, où nous rééditions les ouvrages de « La Grande Collection », avec le même contenu et un prix beaucoup plus bas, a pris le relais, avec des tirages entre 4 000 et 6 000 exemplaires selon les titres. Le premier volume, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, illustrées par la peinture symboliste et décadente, est paru en 2007 à l’occasion du 150e anniversaire de la publication du recueil. Le premier tirage dans « La Grande Collection », paru en 2005, avait été épuisé en quelques mois. Nous soignons beaucoup « La Petite Collection », et n’hésitons pas à offrir de nouveaux documents si l’opportunité se présente. Ainsi, une des illustrations des Fleurs du Mal montrait Baudelaire assis derrière son bureau sur lequel était allongée son amante, Jeanne Duval, dénudée, le sexe recouvert d’un pudique voile. Entre les deux éditions, le tableau avait été restauré dans sa version initiale, sans ce voile. Ce tableau de Jeanne Duval dans la seconde édition fut un bel argument pour inviter les acheteurs à acquérir l’ouvrage !

À ce jour, quels livres ont rencontré le plus grand succès ?

Vraisemblablement les Fables de La Fontaine et La Divine Comédie de Dante – éditée également en italien. En 1995, à l’occasion du tricentenaire de la mort de Jean de La Fontaine, Bernard Pivot avait présenté nos Fables et nos Contes dans son émission Apostrophes où il avait invité Fabrice Luchini. Cela a été un coup de pouce formidable.

A contrario, avez-vous été déçue par l’accueil de certains titres ?

Certains livres ont moins bien marché. La gestation d’un livre prend en général trois ans. Nous travaillons toujours sur plusieurs titres à la fois, et certains ne voient jamais le jour. Lorsque nous avons sorti La Bhagavadgītā illustrée par la peinture indienne, il était pour moi évident que cela allait être un immense succès compte tenu de la dimension spirituelle du texte, de la qualité et de la pertinence des miniatures indiennes. L’ouvrage s’est néanmoins bien vendu. Les ventes ont été aussi difficiles avec Yvain et Lancelot de Chrétien de Troyes, illustré par la peinture préraphaélite. La littérature du Moyen Âge n’était sans doute pas suffisamment à la mode, et la peinture préraphaélite peu connue et souvent considérée comme un art mineur. Pourtant, les amateurs ont salué la parution qui comprenait des œuvres de très grande qualité, et provenant en grande partie de collections privées. Poésies, Une saison en enfer, Illuminations de Rimbaud, à la lumière de la peinture moderne au tournant du XXe siècle, a été moyennement accueilli au début. Quand nous l’avons offert avec de belles remises, nous en avons vendu 800 exemplaires en deux mois ! Nous le sortons cette année en « Petite Collection », à 49 euros. Un livre illustré de 150 peintures en pleine page qui coûte à peine le double d’un roman, cela fait plaisir ! Et nous sommes heureux d’offrir plusieurs de nos ouvrages, très illustrés, à ce prix-là !

Quels critères président au choix des œuvres pour illustrer ces textes universels ?

Lorsque je m’intéresse à un texte, je réfléchis à ce qui pourrait convenir pour l’illustrer. Un exemple : je voulais publier les Contes de Perrault depuis des années. Reprendre Gustave Doré ? D’autres illustrateurs célèbres ? Demander à un artiste contemporain, qui risquait d’enfermer les Contes, très ouverts, dans le regard d’un seul créateur ? En 2018, dans l’avion vers Perpignan pour recevoir le prix Méditerranée du livre d’Art pour Shakespeare à Venise, Le Marchand de Venise et Othello illustrés par la Renaissance vénitienne, m’est soudain venue l’idée de l’art brut. J’ai senti en moi une espèce de fébrilité. Par la suite, cette intuition s’est avérée extrêmement pertinente : toutes les peurs, tous les fantasmes, les désirs présents dans les Contes de Perrault existent chez ces artistes qui ont besoin de les exprimer en créant, parce qu’ils sont enfermés dans une prison, un asile ou simplement en eux-mêmes. Certains trouvent ces exutoires dans l’art plastique, et avec talent. Nous avons découvert des loups, des fillettes qui figurent parfaitement Le Petit Chaperon rouge, des ogres inquiétants, des chats intelligents, des fées, des sorcières, qui semblent tous sortis des mots de Perrault. Parfois, le processus de création est inverse. L’une de mes collaboratrices m’avait proposé de faire un livre sur la peinture symboliste et décadente. Quelques années plus tard s’est présentée l’occasion de publier Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. L’accord et la résonance entre le texte et l’image se sont imposés d’emblée.

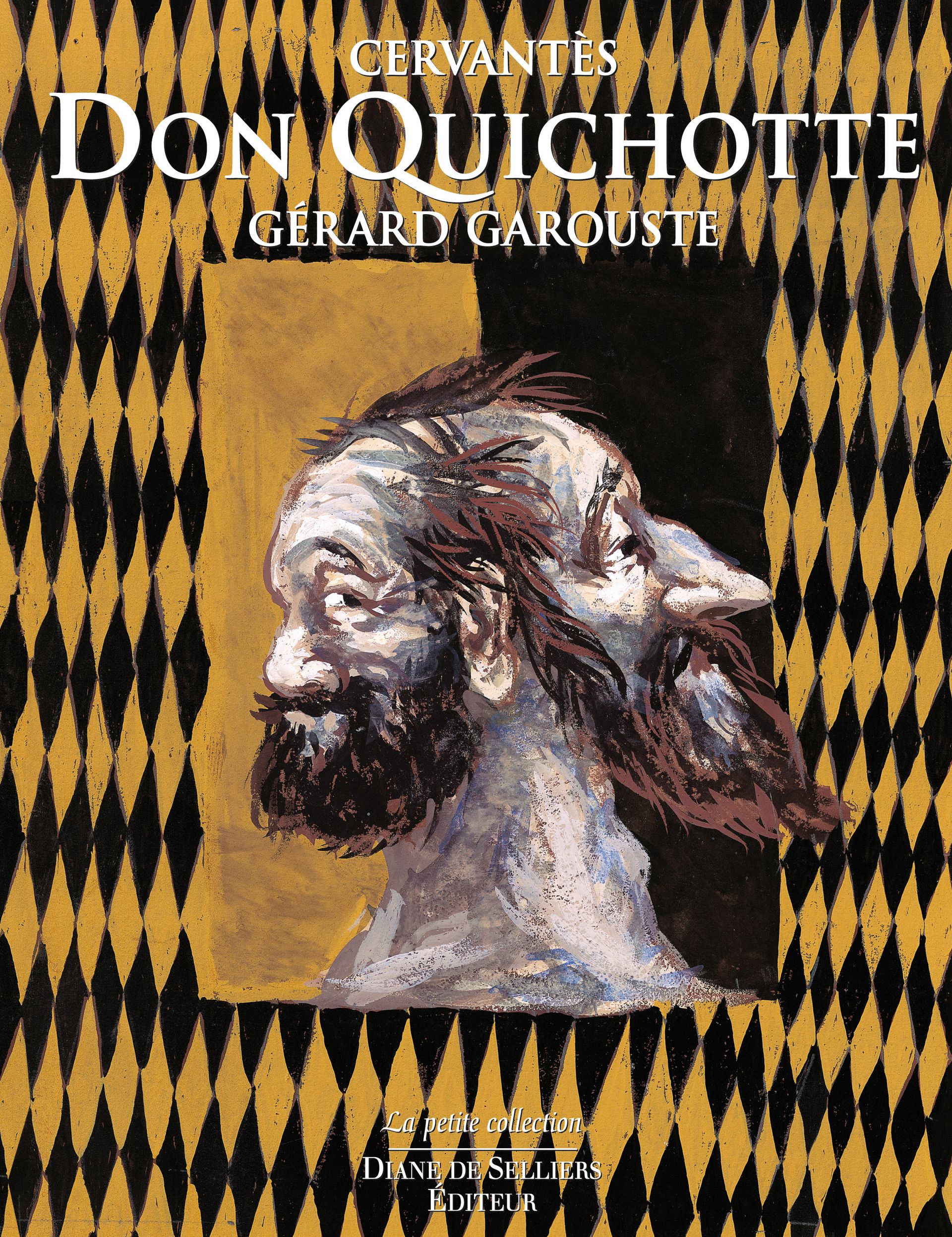

Don Quichotte de Cervantès illustré par Gérard Garouste. Éditions Diane de Selliers

Vous avez également fait appel à des artistes contemporains…

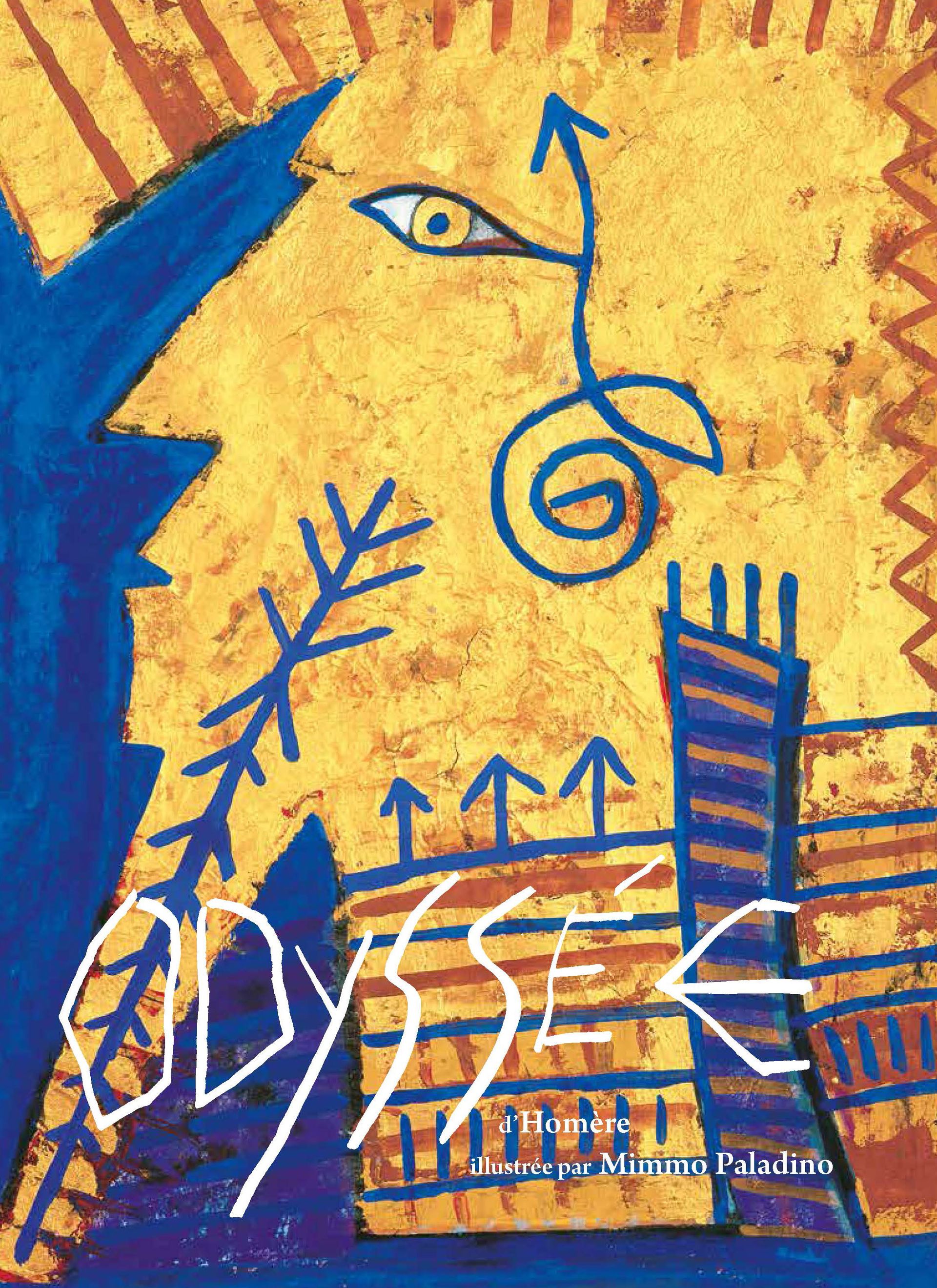

Pour le premier publié en 1998, le Don Quichotte de Cervantès illustré par Gérard Garouste, cela s’est passé de la manière suivante. Je connaissais bien Gérard, dont nous admirions beaucoup le travail. Un jour, il m’appelle et me dit : « Diane, je travaille sur Don Quichotte, je recherche l’édition de 1606 et le deuxième volume de 1616, sais-tu où je pourrais en trouver une édition originale ? » Je lui réponds : « Je ne comprends pas très bien pourquoi tu me demandes cela, je ne suis ni bibliothécaire ni hispaniste ; cependant, tu tombes à propos car j’ai très envie de publier Don Quichotte. Hélas ! je ne trouve rien de satisfaisant. » « Peut-être que sera moi », me lance-t-il. Ma réaction sur le moment a été : « Tu sais, je suis un éditeur très exigeant ! » Sa réponse a fusé : « Et moi, un auteur très capricieux ! ». Je lui ai demandé de préparer au moins une image par chapitre, des peintures en couleurs accessibles au plus grand nombre. Deux mois plus tard, Gérard a apporté vingt-cinq gouaches qu’il a étalées dans le salon. Mes enfants, alors petits, sont venus l’écouter parler de la magie du Talmud, du rêve, de la folie… J’avais des frissons, j’étais prise par ses œuvres et par son récit. Nous avons ensuite complété avec ses incroyables lettrines qui ouvrent les chapitres. En tout, il a réalisé cent cinquante gouaches qui éclairent et interprètent merveilleusement le héros et son fidèle Sancho Pança. Encouragée par ce premier succès, j’ai demandé à Mimmo Paladino d’illustrer L’Iliade et l’Odyssée d’Homère. Chaque fois que je voyais une de ses œuvres, mes fibres gréco-latines vibraient. Connaissant bien le galeriste Thaddaeus Ropac, qui le représentait, je lui ai demandé de nous mettre en contact. Au bout d’un an, Mimmo m’a donné rendez-vous à Milan, dans son atelier. Je m’y suis rendue comme si ma vie en dépendait. Je me disais : « S’il me dit non, j’arrête l’édition, je me mets au tricot ! » Et ce fut oui. Il m’a ensuite envoyé régulièrement des images, toujours par la Poste… Tout son corpus est arrivé ainsi, en dix-huit mois environ.

L’Odyssée d’Homère illustré par Mimmo Paladino. Éditions Diane de Selliers

Nous avons aussi publié Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du miroir de Lewis Carroll, illustrés par Pat Andrea. Ses peintures sont souvent assez ambiguës, érotiques, son univers féminin inquiétant… Je lui avais précisé : « Surtout, rallonge les jupes des petites filles ! » Après plusieurs années, il m’a finalement rappelée. Et, malgré quelques allusions sexuelles ici et là, les parents peuvent le lire en toute sérénité avec leurs enfants.

Pour L’Épopée de Gilgamesh, en cours de réalisation, j’avais initialement pensé à un peintre contemporain français. Finalement, nous le faisons avec un artiste photographe, Jean-Christophe Ballot, qui saisit le monde minéral comme personne. Il fait vivre et vibrer la pierre, exprime l’émotion des personnages sculptés, donne du relief aux antiquités de la Mésopotamie. Nous travaillons surtout avec le musée du Louvre, ainsi qu’avec le Pergamonmuseum à Berlin et le British Museum à Londres. Nous sommes aussi allés photographier des oeuvres au Musée national d’Irak à Bagdad, et sur des sites archéologiques afin de mieux immerger le lecteur dans l’univers de l’épopée : Babylone, Ur, Uruk… Les images de Jean-Christophe Ballot associées au texte le plus ancien de l’humanité vont créer un univers somptueux. Il paraîtra en octobre 2022, pour les 30 ans des Éditions Diane de Selliers.

Quel regard portez-vous sur ces trois décennies, depuis la création des Éditions Diane de Selliers ?

Nous avons créé une collection, une oeuvre spontanée, cohérente, composée d’élans, de coups de coeur, de rencontres, animée par une même personne, avec un même esprit, ce qui fait sens et lui donne son unité, sa pérennité, son humanisme. C’est comme lorsque vous allez voir une collection privée dans un musée où vous retrouvez, au milieu d’œuvres souvent disparates, l’âme du collectionneur. Je pense qu’il en va de même pour ma collection de livres. Je suis fière de chacun, y compris ceux ayant eu un moindre succès.

Comment allez-vous célébrer cet anniversaire ?

Nous offrons un carnet de notes intitulé 30 ans de bonheur avec les Éditions Diane de Selliers, un recueil de citations qui touchent au bonheur, choisies à travers tous les livres de la collection et que j’accompagne de quelques réflexions personnelles. Nous fêtons cet anniversaire en publiant L’Épopée de Gilgamesh, illustré par les sculptures, sceaux et bas- reliefs d’une des civilisations les plus anciennes, la Mésopotamie. C’est la première fois que nous abordons la sculpture. Dans « La Petite Collection », nous sortons La Genèse de la Genèse illustrée par l’abstraction, de la création du monde à la tour de Babel, et tous les livres que nous avons publiés depuis trente ans seront disponibles. Enfin, nous proposons le Râmâyana, le livre le plus intense et le plus immense de la collection, à un prix défiant toute concurrence : 285 euros au lieu de 950 euros. Un client nous a dit récemment : « Vous nous faites un si beau cadeau, je vais devenir membre de l’Institut Diane de Selliers pour la recherche en histoire de l’art (Fonds de dotation pour la Recherche en Histoire de l’art, et le partage de données avec les étudiants et chercheurs), ce sera ma manière de vous remercier ». Cela m’a beaucoup touchée.

Dans votre catalogue, Le « Rāmāyana » de Valmiki, illustré par les miniatures indiennes du XVIe au XIXe siècle, fait en effet figure d’exception : sept volumes, six cent soixante miniatures…Comment avez-vous mené à bien ce travail titanesque ?

Cela nous a pris près d’une dizaine d’années. C’est le livre pour lequel je me suis le plus engagée. Au tournant de l’an 2000, j’étais allée en famille découvrir l’Inde : ce pays et cette culture m'ont fascinée. Je me suis dit que le meilleur moyen de l’approfondir était de faire un livre en lien avec l’Inde. C’est ma liberté d’éditeur, partir de critères personnels qui m’enthousiasment. Il existe deux grandes épopées indiennes, le Mahâbhârata et le Râmâyana, un récit solaire écrit en sanscrit, avec des héros bien incarnés et une belle aventure. La Pléiade venait de publier la première traduction intégrale du Râmâyana. Un cadeau du ciel ! Mais comment aborder l’oeuvre et, surtout, les miniatures indiennes ? Un jour, j’ai eu la joie d’assister à une conférence d’Amina Taha Hussein-Okada, conservatrice en chef au musée national des Arts asiatiques-Guimet, chargée des arts de l’Inde. Cette femme brillante d’intelligence, enthousiaste, qui s’exprimait avec une telle clarté, m’a d’emblée séduite. Je lui ai demandé un rendez-vous… qu’elle m’a accordé quatre mois plus tard.

Entre-temps, je suis allée faire mes premières explorations en Inde, au National Museum de New Delhi, puis à Bombay, où j’ai rencontré des conservateurs, des collectionneurs, des marchands, et photographié des miniatures qui ont constitué une première base iconographique. À mon retour, Amina a accepté de participer au projet, de diriger les recherches et d’écrire les commentaires iconographiques des oeuvres publiées. Elle nous a aidés, sans concession, à ne retenir que les pièces les plus remarquables : parmi les quelque cinq mille miniatures que j’avais vues, nous en avons sélectionné six cent soixante qui ont permis d’illustrer tous les épisodes de ce récit foisonnant. Le manuscrit enluminé le plus ancien et le plus important du Râmâyana, commandité par l’empereur Akbar à la fin du XVIe siècle, était inaccessible depuis plus de quarante ans. J’ai fait le siège du Maharajah pour obtenir l’autorisation d’en publier quelques miniatures, dont les diapositives m’avaient été confiées sous le sceau du secret… C’est ce qui est passionnant dans cette aventure éditoriale : viser le plus haut, parvenir au résultat le plus abouti possible, de façon à être fière du travail accompli, sans nourrir de regrets.

Comment résumer votre philosophie d’éditrice ?

Le plaisir de la découverte, de la création, des défis à relever, du partage, et de ce mariage entre le texte et l’image qui me donne un double bonheur, littéraire et artistique. Je suis une littéraire avant d’être une amoureuse de l’art, les mots sont très importants pour moi. Quand leur mise en résonance avec des images fonctionne, cela m’enchante. C’est aussi une quête à la fois humaniste et spirituelle.

D’où vous vient votre goût pour les livres illustrés ?

Lorsque j’étais enfant, j’allais me cacher dans les arbres et passais mes journées à lire. Parmi mes lectures préférées, il y avait les romans d’aventure de Jules Verne – j’en ai lu un grand nombre –, dans l’édition illustrée d’Hetzel qui me plongeait dans le double rêve de l’auteur et de l’illustrateur. Cela a probablement été un déclencheur. J’ai relu récemment, cinquante ans plus tard, Vingt mille lieues sous les mers, quelle joie ! Je crois que je suis venue aux images par le plaisir de les confronter avec les mots. Comme lorsque, au début de « La Collection », j’ai sillonné les églises d’Italie afin de trouver les peintures de la Renaissance pour magnifier La Légende dorée de Jacques de Voragine. Avoir un tel but est très stimulant.

Comment voyez-vous l’avenir ?

De la même façon : une nouveauté par an. Et continuer à étoffer « La Petite Collection ». Nous allons nous intéresser à des continents et pays que nous n’avons pas encore abordés : les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Afrique, l’Amérique du Sud, les pays scandinaves… Pour l’instant, le catalogue est très fortement axé Occident-Orient, avec une prédominance européenne pour l’Italie que j’aime tant. Nous voudrions aussi développer davantage les coéditions internationales. J’essaye depuis quinze ans de publier le Râmâyana dans une édition en anglais pour le public indien et anglo-saxon, et Le Dit du Genji de Murasaki-Shikibu illustré par la peinture traditionnelle japonaise, en japonais et, si possible, en anglais.

Quels conseils donneriez-vous à qui souhaite se lancer dans l’édition de livres d’art ?

Crois à tes rêves, mène-les jusqu’au bout. Et n’oublie pas la réalité : assure la promotion et la commercialisation des ouvrages, sinon tes rêves s’écrouleront vite. C’est capital.

Éditions Diane de Selliers, 19, rue Bonaparte, 75006 Paris.