Peu de galeristes peuvent revendiquer une telle longévité, avoir imprimé de leur marque l’histoire de l’art. En 2018, la New-Yorkaise connue pour son élégance discrète a fêté les 50 ans de sa galerie. Le parcours de cette légende vivante, aujourd’hui âgée de 80 ans et régulièrement citée en modèle par ses pairs, reste indissociable des artistes minimalistes et conceptuels qu’elle a défendus dès ses débuts.

Paula Cooper devant Wall Drawing #564 de Sol LeWitt. © Helen Klisser During

Vous venez de célébrer le 50e anniversaire de l’ouverture de votre galerie à Soho, au 96-100 Prince Street. L’exposition inaugurale présentait le premier dessin mural de Sol LeWitt, des œuvres de Carl Andre, Donald Judd, Dan Flavin, Robert Ryman, avec un manifeste fort contre la guerre du Vietnam. Comment a-t-elle été reçue par le public ?

Le public était principalement constitué d’artistes, de gens des musées, de quelques collectionneurs – des personnes prédisposées à aimer l’art contemporain et à être défavorables à la guerre du Vietnam. Par conséquent, l’exposition a reçu un bon accueil.

L’exposition du 50e anniversaire [« 50 Years: An Anniversary », 10 octobre-3 novembre 2018] reprenait cette première exposition. Était-ce une manière de revenir là où vous avez commencé, et à ce qui est aujourd’hui considéré comme une exposition historique du mouvement minimaliste ?

L’intention derrière l’exposition du 50e anniversaire était de reconnaître la puissance durable de ces artistes et de leurs œuvres – de réaffirmer et de célébrer leurs contributions transformatrices à l’art, des contributions qui ont façonné la voix de la galerie et qui continuent de faire écho aujourd’hui encore. Il était important pour nous de revisiter l’exposition inaugurale de 1968 parce qu’elle était motivée par des considérations politiques, et destinée à favoriser les efforts contre la guerre du Vietnam. À l’heure actuelle, dans le paysage politique mondial, rester engagé est plus que jamais primordial. Cet anniversaire nous a permis de soutenir et d’attirer l’attention sur March For Our Lives [une organisation dirigée par des étudiants qui milite pour le contrôle des armes à feu].

Comment le public a-t-il apprécié le travail de ces artistes à l’époque ?

Ils étaient connus du monde de l’art, qui était petit, mais ils ne l’étaient pas au-delà.

Avez-vous pensé que ces artistes pourraient avoir une telle reconnaissance, une telle influence ?

Oui, je croyais fermement au travail de ces artistes, et c’est toujours le cas.

Avant d’ouvrir votre propre galerie, vous avez travaillé pour d’autres marchands. Lesquels ?

J’ai travaillé aux World House Galleries brièvement au début de 1959. Il s’agissait d’une galerie créée par Frederick Kiesler, dans le nord de Madison Avenue à Manhattan, qui exposait les œuvres d’artistes européens comme Alberto Giacometti, Francis Bacon, Jean Dubuffet, Max Ernst et Giorgio Morandi. C’est là que j’ai appris tous les rouages d’une galerie – son organisation et son fonctionnement. Après cela, j’ai eu ma propre petite galerie, qui s’appelait Paula Johnson Gallery, puis j’ai travaillé à Park Place, une galerie coopérative en ville appartenant à cinq sculpteurs et cinq peintres. J’ai ensuite ouvert la Paula Cooper Gallery en 1968.

Quel galeriste admiriez-vous le plus quand vous avez commencé votre carrière ?

Personne en particulier, c’était probablement un mélange des plus belles qualités de plusieurs galeristes comme Sidney Janis, Betty Parsons, etc. Mais, ce n’était pas vraiment les galeristes que j’admirais, plutôt l’art qu’ils exposaient.

Comment décririez-vous la scène artistique new-yorkaise au moment de l’ouverture de la galerie en 1968 ?

C’était beaucoup plus petit et plus intime, pas autant axé sur l’argent. Tous les collectionneurs étaient impliqués de manière plus personnelle.

En tant que femme, était-ce plus difficile d’ouvrir une galerie dans les années 1970 ?

Il y a toujours eu des femmes marchandes d’art ; il y en avait même beaucoup quand j’étais jeune. Elles n’avaient simplement pas la même reconnaissance que certaines aujourd’hui.

Depuis vos débuts, le marché de l’art s’est mondialisé, des galeries multinationales se sont développées, les maisons d’enchères vendent à des prix records. Quel regard portez-vous sur cette évolution ?

La mondialisation du marché de l’art s’est produite à une échelle si grande! Il y a aujourd’hui davantage de conseillers professionnels en art qui voyagent à travers le monde, ce qui veut dire que les collectionneurs sont mieux informés.

Sam Durant, End White Supremacy, 2008, inscription sur panneau lumineux, 243,8 × 345,2 × 22,9 cm, installé sur la facade de la Paula Cooper Gallery, 534 West 21st Street, New York, États-Unis. © Sam Durant, courtesy Paula Cooper Gallery, New York. Photo EPW Studio

Cela peut être merveilleux pour les artistes d’avoir accès à de nouveaux marchés et d’atteindre de nouvelles personnes. Mais cette transformation a aussi un aspect très nocif. Ces maisons de ventes aux enchères qui prospèrent produisent des résultats fluctuants et imposent une distance entre les artistes et leur propre succès.

Vous êtes réputée pour votre loyauté envers vos artistes. Ce qui n’a pas empêché certains d’entre eux de vous quitter pour aller chez Hauser & Wirth ou Gagosian. Comment avez-vous réagi ?

C’est dans la nature de cette profession. Chez moi, au fil des ans, de nombreux artistes sont venus et s’en sont allés, comme dans toutes les autres galeries. Bien sûr, les choses sont compliquées quand une relation de travail se termine, parce qu’inévitablement, une dimension émotionnelle entre aussi en ligne de compte. Je me concentre en priorité sur mon engagement envers les artistes avec lesquels je travaille. Mais les choses changent, c’est simplement la réalité de la vie et, au bout du compte, un départ peut libérer un espace qui permet de se tourner vers l’avenir et de présenter de nouveaux artistes.

Dans votre première exposition, les travaux de Donald Judd, Carl Andre et Sol LeWitt étaient en vente pour quelques milliers de dollars. Que pensez-vous de tout cet argent déversé aujourd’hui dans l’art, de la spéculation ?

Ce problème renvoie à votre question précédente sur la mondialisation. L’économie du monde de l’art s’est envolée ; l’art est de plus en plus considéré comme un investissement financier. De mon côté, je me concentre sur les artistes et leur travail, pour les soutenir dans leur vie et leur carrière.

Depuis vos débuts, la galerie est associée à un fort engagement social et politique. En quoi est-ce important à vos yeux ?

Effectivement, c’est extrêmement important. Je considère l’engagement social et politique comme une partie intégrante de la galerie plutôt que comme un objectif à cultiver. Nous vivons dans un monde interconnecté qui exige notre participation. Au fil des décennies, la galerie a organisé d’innombrables événements sociaux et politiques : l’« Art for Peace Benefit Show » (1970) ; « The Law and Order Show: An Exhibition and Silent Auction » pour célébrer le 200e anniversaire de la Constitution des États-Unis et le 20e anniversaire du Center for Constitutional Rights (1986) ; l’exposition au bénéfice d’Act Up (« The Aids Coalition to Unleash Power ») (1991) ; l’« Amnesty International Benefit Drawing Show » (1998) ; l’événement « Versus: Poets Against the War » (2003) ; la soirée caritative Volunteer Lawyers for the Arts Summer Benefit et la cérémonie honorant les vainqueurs 2004 du prix du Service bénévole exceptionnel (Outstanding Volunteer Service Award) (2004) ; la soirée caritative pour l’Acria (Aids Community Research Initiative of America) organisée par Robert Wilson et la Paula Cooper Gallery (2005) ; ainsi que la soirée de bienfaisance Artists & Writers for Obama (2012), parmi tant d’autres. De plus, nous soutenons les artistes qui s’engagent publiquement dans ces conversations : par exemple, le panneau lumineux de Sam Durant, End White Supremacy (2008), installé sur la façade de la galerie ; Gift Horse de Hans Haacke (2014) sur le quatrième socle de Trafalgar Square à Londres ; et Mark di Suvero, un artiste qui a consacré sa carrière à la défense des droits humains.

D’où vient votre sensibilité pour l’art minimal et conceptuel ?

Je suppose que c’est mon intellect et que cela vient du plus profond de moi.

Parmi toutes les expositions de l’histoire de la galerie, quelle est, selon vous, la plus mémorable ?

En cinquante ans, il y en a certainement eu plus d’une.

Vous exposez de jeunes artistes aux côtés de figures historiques. Considérez-vous avoir toujours gardé la même approche esthétique ?

Le terme « approche esthétique » pourrait être trompeur. Il y a, bien sûr, une unicité, que j’espère évidente.

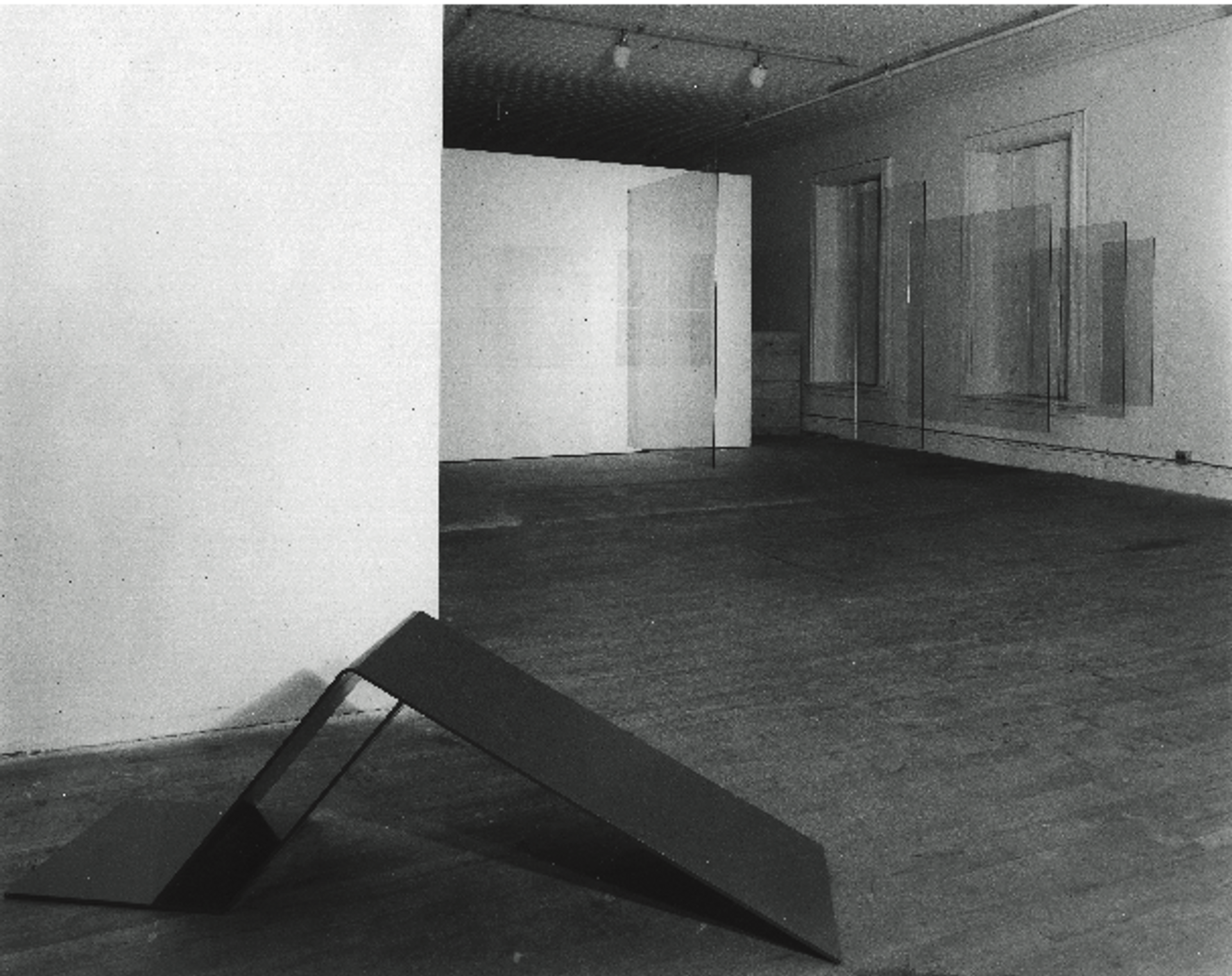

Vue de l’exposition « Benefit For The Student Mobilization Committee To End The War in Vietnam », 22-31 octobre 1968, 96-100 Prince Street, New York, États-Unis. D.R.

Il existe une photo de vous prise par Robert Mapplethorpe en 1984. Était-il un de vos amis proches ?

Non, nous n’étions pas des amis proches, mais nous avions une relation amicale.

La galerie a accueilli de nombreux événements, performances et concerts. Les considérez-vous comme faisant partie intégrante des arts visuels ?

Présenter des œuvres d’autres disciplines n’est pas pour nous une obligation en tant que galerie d’arts visuels. Je le fais parce que je le peux et parce que je pense que toutes les disciplines artistiques sont importantes.

Quels événements ont été pour vous les plus marquants ?

Tous. Néanmoins, je dirais que Merce Cunningham incarne tout ce qui me tient à cœur chez un artiste.

Lorsque vous avez exposé « The Clock » de Christian Marclay – qui a reçu le Lion d’or à la 54e Biennale de Venise – au 534 West 21st Street pendant l’hiver 2011, les gens ont fait la queue pendant des semaines pour voir la vidéo montrée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment expliquez-vous un tel succès ?

L’œuvre est superbe, passionnante et universellement appréciée. Elle est inhabituelle au sens où elle semble être une œuvre d’art totale.

Paula Cooper lors du montage d’une exposition au 155 Wooster Street, New York, États-Unis, 1971. D.R.

Vous avez vu SoHo évoluer et avez installé votre galerie à Chelsea en 1996. Pourquoi avoir, à cette époque, choisi ce quartier, qui n’était pas encore l’épicentre du marché de l’art new-yorkais que l’on connaît aujourd’hui ?

J’ai choisi Chelsea parce que j’y vivais et que SoHo commençait à devenir trop commercial.

En 2015, vous avez été élevée au rang d’officier de l’ordre des Arts et des Lettres, l’une des plus hautes distinctions françaises. Vous avez déclaré aimer Paris, vous y avez même étudié…

J’ai vécu à Paris de 1956 à 1957, et 1956 a été une année exceptionnelle. C’était incroyable : la crise du canal de Suez, la révolution hongroise. J’ai littéralement vécu dans les musées et les galeries, et cela a construit ma détermination à travailler avec des artistes.

Vous participez à la Fiac. Que pensez-vous de l’évolution de la scène artistique et du marché de l’art à Paris, en comparaison avec New York ?

J’aime être présente à la Fiac. Le Grand Palais est tellement beau. En matière d’évolution, je pense que la scène artistique parisienne semble petite, mais forte. Et il y a un groupe de collectionneurs très dévoués. Fort heureusement, nous en connaissons quelques-uns.

Vous exposez aussi des artistes français : Sophie Calle, Céleste Boursier-Mougenot… Pourquoi ces artistes en particulier, assez éloignés de l’art minimal et conceptuel ?

Ils ne sont pas minimalistes mais ils saisissent tout ce qui m’a toujours intéressée. Est-ce conceptuel ? Oui. Est-ce que cela repousse les limites ? Oui.

En 1980, vous avez envisagé d’ouvrir un espace à Paris, dans le Marais, rue du Trésor. Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?

C’était un rêve merveilleux, mais c’était financièrement et physiquement infaisable. J’étais une mère célibataire avec deux enfants en bas âge à l’époque.

Vue de l’exposition « 50 Years: An Anniversary », Paula Cooper Gallery, 524 West 26th Street, New York, États-Unis, 10 octobre-3 novembre 2018. © Steven Probert

Vous avez aussi collaboré avec Yvon Lambert.

Yvon et moi avons échangé nos galeries. J’ai passé six semaines à Paris avec mes enfants et c’est ce qui m’a donné l’idée de la galerie rue du Trésor.

Il a été écrit que l’histoire de votre galerie résumait celle du monde de l’art à New York pendant cinq décennies. Pour élogieux que cela soit, cela vous semble-t-il exact ?

Ce n’est pas vrai. Il y a des artistes très importants que nous n’avons pas exposés. L’histoire de la période mêle les différents éléments constitutifs de la scène artistique.

Quel est votre meilleur souvenir ?

Au fil des ans, j’en ai gardé trop pour ne pouvoir en choisir qu’un. Mais mon souvenir récent le plus plaisant est notre exposition « Bernd and Hilla Becher: In Dialogue with Carl Andre and Sol LeWitt », présentée au printemps dernier [31 mars-5 mai 2018]. Vivre avec cette exposition m’a laissé un souvenir très agréable et presque tangible.

Comment imaginez-vous l’avenir de la galerie ?

Je ne l’imagine pas. Il est à faire par ceux qui en hériteront.

Qu’en est-il de votre propre collection ?

J’ai une collection relativement modeste, mais je commence peu à peu à donner des œuvres aux institutions qui me paraissent les bonnes et qui semblent en difficulté.

Quel conseil donneriez-vous à un(e) jeune propriétaire de galerie aujourd’hui ?

Faites attention à ce que vous devez faire.

Paula Cooper Galleries, 524 West 26th Street et 521 West 21st Street, New York, États-Unis.