Né le 31 mars 1929, à Frauenfeld, en Suisse, Jean Widmer a quitté son pays natal dans les années 1950, à l’instar d’autres de ses collègues et compatriotes, pour venir à Paris y faire souffler un vent de modernité graphique. Depuis son travail pour la publicité et la presse, à partir des années 1960, jusqu’à la création d’une signalétique touristique pour les autoroutes françaises, il a apporté son sens de la couleur et de l’information concise, de la réduction aux formes fondamentales et à l’essentiel.

Comment s’est déroulée votre enfance ?

Ma famille était de souche paysanne. Pendant la guerre, il y avait très peu de travail. Mon père est devenu serrurier, dans une usine. Il voyait que je passais mon temps à dessiner. À l’école, le maître me faisait des compliments sur ma production. Un jour, il me dit : « Widmer, vous faites un bon dessinateur, vous avez une belle cravate, on cherche un apprenti décorateur dans un magasin en ville, allez vous présenter ! » Mon père, lui, préférait un métier plus sûr, comme les chemins de fer. L’un de ses supérieurs venait dans notre jardin, le dimanche, pour cueillir des framboises. Cet homme était aussi un grand collectionneur d’affiches, et mon père en a profité pour lui glisser deux mots sur ma passion. « Envoyez-le-moi avec son carton à dessin », lui a répondu son chef. C’était un homme très cultivé. Il habitait un ancien atelier, dans lequel il avait créé un théâtre. Son logement était à l’étage. Il a ouvert en grand les fenêtres et m’a demandé de dessiner ce que je voyais. J’ai fait un dessin très coloré avec des craies grasses, que j’ai toujours d’ailleurs. Lorsqu’il l’a pris dans ses mains, il m’a dit : « Il y a des qualités évidentes, dites à votre père de vous inscrire dans une école d’art ! » Son sentiment rejoignait celui du maître d’école. Je me suis présenté pour la place de décorateur, et ils m’ont pris tout de suite. J’avais 16 ans.

L’année suivante, en 1946, vous vous inscrivez dans une école d’art. Laquelle ?

Frauenfeld, la ville où je suis né, n’est qu’à une cinquantaine de kilomètres de Zurich. Je suis entré à la Kunstgewerbeschule [École des arts appliqués].Elle était alors dirigée par un professeur de premier ordre, un ancien du Bauhaus, Johannes Itten, auteur d’une fameuse théorie sur la couleur qui a influencé de nombreux artistes. En tant qu’élèves, on ne le voyait pas souvent, car il était pris par son poste de direction. Mais cela m’a intrigué, et je me suis inscrit à l’atelier de peinture où je savais qu’il passait davantage de temps. On pouvait surtout l’entendre lorsqu’il était en réunion avec les professeurs. Il y avait sans arrêt des discussions très intéressantes, il suffisait de tendre l’oreille. En 1946, avec l’école, j’ai fait mon premier voyage à Paris. J’ai été tellement impressionné ! C’était l’après-guerre, nombre d’immeubles étaient en ruine. Tout était à refaire. C’est à ce moment que j’ai pris la décision de m’y installer après mes études.

Vous étiez en classe, notamment, avec Adrian Frutiger (1928-2015), qui deviendra un célèbre typographe, et Peter Knapp, futur directeur artistique de renom. À quel moment avez-vous décidé de « lever l’ancre » pour Paris ?

Adrian Frutiger n’était pas du voyage scolaire de 1946, mais c’est lui qui est parti le premier, aussitôt son diplôme en poche. En fait, c’était une tradition : les artistes suisses montaient toujours à Paris. Mon professeur de peinture y passait six mois par an. Max Bill, qui avait étudié avant nous à la Kunstgewerbeshule, et qui est rapidement devenu une autorité pour les métiers de la création, a accentué le mouvement. Mon tour est venu en 1953.

Vous débarquez à Paris à 24 ans. Qu’avez-vous fait à votre arrivée ?

Peter Knapp m’avait précédé. Nous passions tous nos dimanches ensemble. Au début, nous ne connaissions pas grand monde. Il travaillait dans un atelier de cartonnage de luxe sur l’île Saint-Louis. Lorsqu’il a quitté l’entreprise, les patrons, pour le remplacer, ont exigé « un autre Suisse », et il m’a présenté. Je faisais des packagings chics, comme ceux pour les bonbons La Marquise de Sévigné. En parallèle, je me suis inscrit à l’École des beaux-arts, où j’ai appris la lithographie.

Puis vous êtes entré à la Société nouvelle d’information et de publicité (SNIP). Quelle y était votre mission ?

La SNIP était une grande agence de publicité qui travaillait notamment pour les magasins Le Printemps ou pour l’entrepreneur nordiste Jean Prouvost, propriétaire, entre autres, de l’entreprise textile La Lainière à Roubaix et des magazines Paris Match et Marie-Claire. Mon chef avait un très bon goût. Il disait : « Sortons du graphisme traditionnel, je veux de l’art. » Pour réaliser un catalogue sur des pulls, je me suis dit : « Les tricots unis, en tant que tels, sont sans intérêt, c’est le fond qui doit primer. » J’ai alors conçu un décor en papier sur lequel j’ai tracé des grands coups de pinceau rouges et noirs. Ça faisait comme un immense tableau devant lequel les pulls des mannequins ressortaient au mieux. La liberté était totale. Je ne pouvais pas rêver mieux en sortant des Beaux-Arts de Paris. J’y suis resté quatre ans.

À nouveau, votre alter ego, Peter Knapp, alors en poste dans le studio de création publicitaire des Galeries Lafayette, vous rappelle, car il vient d’être nommé directeur artistique du magazine Elle, et vous le remplacez en 1959…

Effectivement, Knapp m’a incité à postuler. J’ai pensé : « Il me faut cette place, c’est la meilleure de Paris où l’on parle de la culture ». Avant l’entretien, j’ai décidé d’aller à New York pour m’inspirer des grands magasins. J’ai visité Bergdorf Goodman, Bloomingdale’s, Macy’s, Saks Fifth Avenue, etc. Et puis soudain, je suis tombé sur un « petit » grand magasin, Ohrbach’s, à la vision très intéressante. La marchandise ne s’y affichait pas en tant que telle, mais de manière « sublimée ». Je me souviens d’une photographie pour un chapeau de femme : celui-ci était posé sur la tête d’un chat qui avait une cigarette dans la gueule. Quelle meilleure publicité ? Coup de chance, le jeune directeur des Galeries Lafayette qui m’a reçu à mon retour connaissait ce magasin. Nous pouvions donc nous entendre, et j’ai été embauché.

Vue de l’exposition « Jean Widmer. Du concret au quotidien » avec un ensemble d’affiches réalisées pour le Centre de création industrielle, Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux, 2023. © eac et Centre Pompidou, MNAM-CCI. Photo D.R.

Qu’y faisiez-vous ?

On s’occupait notamment des annonces de publicité pour la presse. On s’amusait beaucoup avec la typographie et la photographie. Je n’ai cessé de faire des tentatives, mais le vieux directeur général me disait toujours : « Widmer, on n’est pas chez Christian Dior. Ce que vous faites est trop élégant, ce n’est pas notre clientèle ! » Cela me gênait beaucoup d’entendre cela. Peter Knapp m’a avoué que lui non plus n’avait pas eu une grande marge de manœuvre et, qu’au final, les choses les plus

« classiques » l’emportaient souvent.

Reste que vos publicités tapent néanmoins dans l’œil de Jacques Adnet, alors directeur de l’École nationale supérieure des arts décoratifs, à Paris. Que vous propose-t-il ?

D’y donner des cours d’annonces de presse. Après plusieurs semaines, je trouve que le niveau n’est pas bon du tout. En outre, les professeurs refusaient l’enseignement du Bauhaus, ça ne pouvait pas coller. J’ai dit à Jacques Adnet : « L’époque n’est plus au décoratif mais au fonctionnel ! » Et il m’a proposé de faire un essai avec quelques étudiants. Au final, tous voulaient suivre mon cours, si bien qu’il m’a donné carte blanche pour repenser l’entier enseignement du graphisme. J’ai passé vingt ans aux Arts-Déco. Puis, j’ai poursuivi une dizaine d’années encore, à Nancy, dans l’Atelier national de recherche typographique [ANRT].

En 1962, vous êtes embauché par le magazine Jardin des modes, encore une nouvelle aventure !

Oui, c’était un mensuel de mode et de culture très réputé. J’y suis arrivé en tant que directeur artistique. J’apprenais un autre métier, et l’idée de fabriquer un journal m’a stimulé. À l’époque, il n’y avait pas d’ordinateur. On collait les lettres une à une, à la main, sur chaque page. Je faisais appel aux grands photographes du moment, comme Helmut Newton. Souvent, je réalisais moi-même les photos. Faire vibrer une image est toute une histoire. Lorsque les événements de Mai-68 ont eu lieu, cela a été pour moi un moment pénible. Les écoles d’art étaient en ébullition. Fallait-il arrêter la publicité pour aller davantage vers l’art et la culture ?

C’est à ce moment-là que vous fondez votre propre agence, Visuel Design, et que vous rencontrez François Barré, énarque et homme de culture, qui venait d’être recruté par l’Union centrale des Arts décoratifs [UCAD, puis Les Arts décoratifs en 2005] pour mettre en place une « galerie du quotidien » qui, en 1969, deviendra le fameux Centre de création industrielle (CCI).

C’était une chose qui tombait du ciel. François Barré est arrivé avec une idéologie claire : redorer le blason de l’objet usuel. Il devait promouvoir le design auprès de l’industrie française. Nous avions du retard sur les Italiens qui, eux, avaient tout compris, éditaient des produits parfaits et raflaient tous les marchés. Chez nous, les robinets étaient vieux et laids, les magasins vulgaires, proches du kitsch. La création du CCI a généré un grand enthousiasme pour renouveler les choses. En juin 1969, François Barré me commande vingt affiches d’un coup, pour des expositions à venir, en me proposant de les faire avec mes étudiants, car il n’avait pas d’argent. Raté, ils étaient en vacances d’été, or tout devait être prêt pour septembre. Mais une commande comme celle-ci ne se refuse pas. Je les ai donc faites seul, en me disant que si c’était réussi, l’argent finirait bien par arriver. Je suis parti en vacances dans la nature avec mon matériel, et François Barré me donnait les thèmes au fur et à mesure. Je réfléchissais à la symbolique et à l’unité d’ensemble que je voulais installer. J’ai imaginé un système qui reposait sur un jeu d’assemblage de formes répétitives, un graphisme assez simple, voire minimaliste, et une gamme de couleurs franches et très contrastées. Une sorte d’art sans grade, à la limite du logo. La permanence de ces principes visuels permettait d’identifier le CCI.

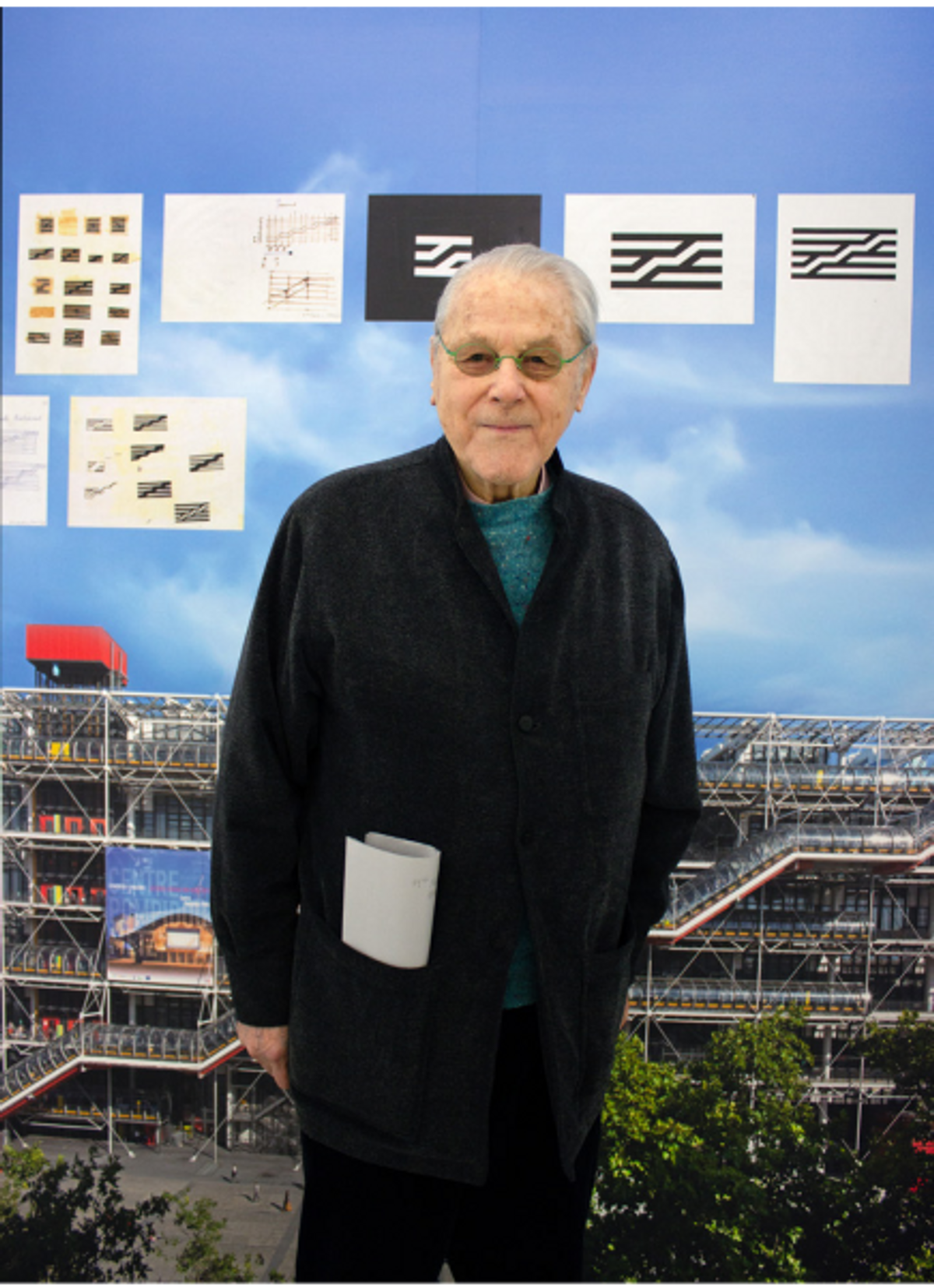

Jean Widmer, Étude préliminaire (15 vignettes) du logo Centre Georges-Pompidou, 1974–1977. © Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Dist. RMN-GP/Philippe Migeat

Puis, en 1974, avec votre associé d’alors, Ernst Hiestand, vous remportez le concours pour l’identité visuelle du futur Centre Pompidou. Pouvez-vous nous raconter l’histoire de ce logo qui faillit ne jamais exister et qui, quarante-six ans après, est toujours en place ?

Effectivement, lors du rendu du concours, nous n’avions pas dessiné de logo, car nous n’en voyions pas la nécessité. Un musée n’est pas un aéroport. D’ailleurs, la pluridisciplinarité de l’institution – un Centre de création industrielle (CCI), une bibliothèque publique d’information (BPI), un musée national d’Art moderne (MNAM) et un Institut de recherche et de coordination acoustique/ musique (IRCAM) – était un obstacle. Il était très compliqué de les ordonner en un seul logo. D’autant que nous avions déjà octroyé une couleur à chacune des entités : le vert pour la BPI, le bleu pour le CCI, le rouge pour le MNAM, le violet pour l’IRCAM, plus le jaune pour l’administration. Bref, nous étions déterminés à ne pas ajouter un « sigle » supplémentaire. Jusqu’à ce matin où, trois mois avant l’ouverture, le secrétaire général, Claude Mollard, débarque, hors de lui, dans mon bureau : « Widmer, il nous faut un logo et si vous ne voulez pas le faire, on demandera à quelqu’un d’autre !

— D’accord, je vous le dessine. On va faire la façade du Centre, avec l’escalator. Vous l’aurez la semaine prochaine.

— Génial ! » a répondu Claude Mollard.

J’y avais évidemment déjà pensé. Cette façade m’a toujours interpellé, je la trouvais tellement intéressante. À l’heure du déjeuner, je m’installe dans un restaurant face au Centre et je griffonne un dessin sur la nappe : un rectangle sans limites latérales fait d’épaisses lignes noires horizontales figurant les étages et une diagonale en zigzag allant de l’angle en bas à gauche vers l’angle en haut à droite pour l’escalier mécanique. Les critiques n’ont pas tardé. D’abord, on m’a reproché cette figure ouverte à gauche et à droite, alors qu’il n’y avait pas de meilleure manière de représenter cette architecture de verre et de plateaux libres. Puis on m’a intimé d’ajouter une sixième ligne noire horizontale pour coller davantage à la réalité de la construction. Personnellement, je trouvais que cinq bandes suffisaient amplement et qu’une sixième alourdissait l’ensemble. J’avais dessiné ce logo en fonction d’un équilibre propre au signe lui-même. Sur le plan graphique, cette idée de réduction fonctionnait. Le logo prenait une dimension symbolique plus forte. Mais la direction n’en a pas démordu, et nous avons dû ajouter, à regret, une sixième ligne. Il a fallu attendre 2019 pour que le logo redevienne conforme au dessin d’origine à cinq lignes.

Vous avez dessiné nombre de logos, dont ceux du musée d’Orsay, de l’Institut du monde arabe, du Jeu de Paume ou de la Bibliothèque nationale de France. Comment définissez-vous un bon logo ?

Un bon logo se base sur un travail minimal, une signification simple. Il doit s’imposer de lui-même. Mieux, il doit, avec peu d’éléments, générer un effet encore plus fort que s’il avait été une forme compliquée. La simplicité est paradoxalement difficile à trouver. Néanmoins, après un temps de maturation, on devine, à un moment donné, que ce qui est dessiné ne peut plus bouger.

Y a-t-il une « recette Widmer » ?

Nous avions, nous les graphistes suisses, une vision qui allait à l’essentiel. J’ai voulu assez tôt donner de la valeur au minimalisme et je n’ai jamais cessé de le rechercher. On le voit bien dans mon travail. Ma méthode est simple : à chaque fois, je dessine un premier croquis et lorsque je l’affiche au mur, je le trouve toujours trop compliqué. Alors, je le retravaille pour aboutir à une épuration et à une simplicité. Au départ, on est comme un illustrateur. Ensuite, il faut éliminer, épurer. Cela prend du temps pour que ce soit parfait. Ce temps est précieux. Peu de monde, pourtant, nous accorde cette patience.

En 1972, les sociétés d’autoroutes françaises vous commandent une signalisation touristique et culturelle. Comment est-elle née ?

Il s’agissait d’animer les autoroutes pour tenir les conducteurs éveillés, mais aussi pour susciter chez eux une curiosité envers le patrimoine régional. Nous avons réalisé beaucoup de reportages photographiques in situ et avons passé des heures dans les bibliothèques à reproduire des animaux, des plantes ou des monuments. L’une de nos sources d’inspiration était les hiéroglyphes égyptiens, car ils mettent en scène la culture quotidienne. L’idée était d’épurer les formes au maximum et de trouver un système capable de fédérer toutes ces informations hétéroclites, de produire des signes accessibles, un langage universel aisément compréhensible. Pour une église, par exemple, cela pouvait être un détail de la flèche ou un bout de façade, bref, un élément qui soit immédiatement identifiable, a fortiori à vive allure. D’abord, sur un premier panneau, il y avait un pictogramme seul. Puis, 200 mètres plus loin, un second panneau indiquait la légende, en lettres minuscules. Dessiner un pictogramme prenait en moyenne huit jours. Nous en avons dessiné 550 en sept ans.

Pourquoi la typographie, sinon le graphisme suisse ont-ils une si forte influence ?

Sans doute parce que c’est en Suisse que l’on a, en premier, fait de la construction de la lettre une profession. À la Kunstgewerbeschule de Zurich, il y avait un professeur, M. Kreich, qui était peintre en lettres pour les devantures de magasin et la publicité. C’était un métier. Il nous a appris à dessiner les lettres à la main, à faire attention à la différenciation, à la finition, à la perfection. Les lettres n’avaient pas d’empattement, autrement dit pas de traits supplémentaires aux extrémités. Elles étaient d’une extrême simplicité, ce qui les rendait universelles. Adrian Frutiger créait ses typographies en classe, et il en a fait son diplôme, puis sa spécialité. À Paris, il a ainsi pu entrer dans une fonderie historique, Deberny & Peignot. C’est là qu’en 1957, il a dessiné sa célèbre police de caractère Univers. À la même période, un autre ancien étudiant de la Kunstgewerbeschule, Max Miedinger, a, lui, inventé l’Helvetica, aujourd’hui l’une des plus utilisées au monde.

Que pensez-vous de la place du graphisme en France ?

Il y a de bons ateliers de graphisme. Je pense notamment à l’agence c-album de Laurent Ungerer, qui a travaillé pour moi durant une quinzaine d’années et qui œuvre actuellement sur la signalétique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si j’ai une critique à faire, ce serait plutôt envers les commanditaires. Trop souvent, lorsqu’une identité visuelle est créée, elle reste dix ans ou moins, puis la direction change et ne s’en occupe plus, n’y met plus un sou, voire change de logo. Or, une identité visuelle doit accompagner l’histoire d’une société sur la durée. Prenez la société Olivetti, en Italie : elle a eu une évolution parfaite durant toute son existence. Les histoires qui durent sont malheureusement à conjuguer au passé.

-

« Jean Widmer. Du concret au quotidien », 14 janvier-9 avril 2023, Espace de l’Art Concret, château de Mouans, 06370 Mouans-Sartoux.