Vous êtes née au Caire en 1963, puis vous avez vécu en alternance en Libye et au Maroc pendant vos dix premières années. Quelle vision gardez-vous de ces pays ?

Mon enfance en Égypte, c’était pendant la guerre avec Israël, c’étaient donc des moments difficiles. Il y avait toujours la possibilité d’être bombardé. Quand je pense au Caire à ce moment-là, j’ai l’impression que tout était en noir et blanc, surtout par rapport à la lumière que j’ai découverte en France quelques années plus tard. Ils bombardaient même les écoles. Dans les abris, on nous donnait du papier pour dessiner. Le dessin me permettait d’oublier, d’être moins angoissée. En Libye, la seule chose dont je me souvienne, c’est que lors du coup d’État de Mouammar Kadhafi le 1er septembre 1969, des soldats sont venus demander à mon père, qui était diplomate, de prévenir Gamal Abdel Nasser [alors président d’Égypte] de cette prise de pouvoir. La Libye était une colonie italienne, et Kadhafi était très proche de Nasser. Quant au Maroc, c’était dur aussi. Un homme a essayé de nous kidnapper, ma sœur et moi, en nous proposant d’aller acheter du chocolat. Nous n’avons jamais su de quoi il s’agissait…

Aujourd’hui, retournez-vous souvent en Égypte ?

Nous en sommes partis en 1974, et j’y suis retournée pour la première fois en 1980. Aujourd’hui, c’est la maison. Juste avant les « Printemps arabes » [2011], j’ai acheté un appartement au Caire pour en faire mon atelier, downtown mais à cause de la révolution, cela n’a pas été possible. Je me suis donc contentée de garder l’appartement. J’ai arrêté de produire en Égypte à ce moment-là, puis j’ai recommencé pour préparer l’exposition au Mucem, avec Salon Courbé, et je continue.

Quel souvenir avez-vous de cette France où vous êtes arrivée en 1974 ?

À notre arrivée à Nice, je me suis d’abord dit que c’était un endroit paisible, par rapport à tout ce que j’avais vécu auparavant ! Et aussi

très lumineux. J’étais contente, jusqu’à ce que l’on me traite d’arabe au collège. Il y avait deux clans dans ma classe : les enfants qui m’attaquaient, et ceux qui tenaient tête aux autres et me défendaient, avec lesquels j’entretiens encore des liens d’amitié.

Aviez-vous alors connaissance de la modernité égyptienne en peinture –qui a été montrée dans une exposition au Centre Pompidou, à Paris, en 20161 ?

Pas du tout ! J’ai une formation très occidentale. Je dénigrais l’art égyptien et pensais que l’art devait être européen. Chez mes parents, l’art n’existait pas. Je ne savais même pas ce que c’était qu’être artiste. Je copiais des Lucky Luke, mais mes parents voulaient d’abord que je finisse mes devoirs. En Égypte, nous n’avions pas de notes en cours de dessin; en France, si. On nous expliquait la perspective avec deux cubes, je ne voyais que deux carrés… et je ne trouvais pas ça très intéressant. Il fallait aussi travailler la couleur, sans faire de taches – alors qu’en Égypte, ce n’était pas le sujet. À cette époque, j’ai pris mes distances par rapport à l’art.

Ghada Amer, Salon Courbé, 2008, fauteuils et canapé en bois tapissés de toile brodée, tapis, papier peint imprimé. © Ghada Amer, courtesy Marianne Boesky Gallery, New York et Aspen

Qu’avez-vous regardé, qui vous ait mise sur le chemin de la Villa Arson, où vous avez été étudiante ?

À Nice, je voyais des posters d’Henri Matisse, de Pablo Picasso et de Marc Chagall. Je trouvais ça beau, sans savoir ce que c’était. Mon père nous emmenait dans les musées pour nous faire comprendre l’histoire, la culture générale, mais il n’était pas question de sensibilité. Les Vierges à l’Enfant et les batailles m’assommaient, je n’y trouvais aucune beauté. Je préférais Fernand Léger. Au lycée, j’étais une matheuse. Pour obtenir des points supplémentaires au bac, j’ai choisi arabe et sport; j’ai demandé à suivre les cours d’arts plastiques en auditrice libre, ce qui me convenait beaucoup mieux car je n’étais pas jugée. Un jour, la prof m’a dit que je ne serais jamais une artiste… mais ça m’était égal. Après le bac, je suis tombée dans une grave dépression. Il était prévu que j’aille à l’université en mathématiques et en physique, mais j’étais trop jeune, je n’y arrivais plus. La seule chose qui me calmait était de dessiner, ce que j’ai fait pendant un an. Mon père m’a dit alors que je pourrais devenir architecte. Il y avait une école d’architecture à Antibes, mais il ne voulait pas que je quitte Nice. Il a découvert l’existence du département Environnement à la Villa Arson. J’ai raté le concours mais je suis allée visiter l’école, et ce lieu m’a complètement remonté le moral. Après avoir trouvé un cycle de préparation au concours, j’ai décidé de le passer à nouveau. Mon père m’a demandé de m’inscrire en parallèle à la faculté de lettres en LEA [Langues étrangères appliquées]; le soir, je préparais le concours de la Villa Arson. Au bout de deux ans d’études, il a voulu que j’aille en Angleterre et en Allemagne pour apprendre des langues. Je suis arrivée à Cardiff à 20 ans. J’étais punk, j’avais trouvé des cours d’art et c’était formidable ! Puis, en 1984, mon père, qui avait fini son doctorat, a dû rentrer en Égypte. J’ai obtenu ma maîtrise en LEA, et réussi le concours de la Villa Arson sans qu’il le sache !

C’étaient les grandes années de la Villa Arson. Avez-vous gardé des liens avec cette époque ?

Ce lieu commençait en effet à devenir une école pilote internationale d’art et de recherche. Le département Environnement n’existait plus. Mon père m’a conseillé le département Communication, qui a fermé également. J’ai finalement intégré le département Art. À la Villa Arson, il y avait beaucoup de dissensions entre certains professeurs et le directeur, Christian Bernard, qui voulait vraiment former des artistes. Il mettait à notre disposition sa bibliothèque d’art contemporain, nous apprenait à monter des expositions. Nous travaillions sans limites. Christian Bernard a été un véritable mentor pour moi. Il faisait aussi intervenir des artistes formidables, comme Martin Kippenberger, Albert Oehlen, Maurizio Nannucci, Fred Sandback, Daniel Buren, Niele Toroni, Alighiero Boetti… J’ai gardé contact avec les artistes qui y ont étudié en même temps que moi, en particulier Pascal Pinaud, Tatiana Trouvé, Philippe Ramette, ou Reza Farkhondeh qui est impliqué dans mon exposition à Marseille.

Quel souvenir avez-vous de l’Institut des hautes études en arts plastiques, une institution éphémère et mythique où vous avez ensuite étudié, à Paris ?

C’était un lieu très ouvert. Jean-Hubert Martin, qui en était l’un des fondateurs, voulait susciter des rencontres entre artistes âgés et artistes très jeunes. La plupart d’entre eux étaient européens, même si quelques-uns venaient d’Afrique, comme moi. Il y avait aussi des Iraniennes, des Slovaques, des Yougoslaves. Le thème du programme changeait chaque année. Lorsque j’y étais, c’était « Le centre et la périphérie ». Et nous discutions…

À l’époque, vous êtes et vous vous dites peintre. Était-ce difficile ?

Bien sûr. L’époque n’était pas faite pour les peintres. Et je ne comprenais pas pourquoi la peinture était morte ni, surtout, qui l’avait tuée ! Les Allemands avaient Martin Kippenberger et Sigmar Polke, mais en France, ce n’était pas possible. À la Villa Arson, les cours étaient particulièrement peu accueillants pour les femmes peintres. Ma sœur étudiait aux États-Unis. Je suis allée lui rendre visite et j’ai constaté qu’au Museum of Modern Art, à New York, la peinture n’était pas morte. En rentrant, j’ai cherché des femmes peintres dans les livres de la bibliothèque, mais n’en ai pas trouvé. J’ai pris conscience que la peinture, c’est masculin. En quatrième année, j’ai passé un semestre à Boston où j’ai découvert les œuvres de Jenny Holzer et de Barbara Kruger. Le féminisme était un sujet d’actualité, et la pratique de la peinture était possible. On m’a cependant fait faire de la sculpture, mais sans qu’un homme m’accompagne pour les aspects techniques, comme c’était le cas à la Villa Arson.

Est-ce le fait d’avoir séjourné à Boston qui vous a donné envie de vous installer à New York quelques années plus tard, en 1996 ?

Pas vraiment. Je suis rentrée finir mon cursus à la Villa Arson, auprès de Christian Bernard, car la pensée critique me semblait plus forte là qu’ailleurs, y compris aux États-Unis. Puis, en 1996, j’ai décidé de m’installer à New York.

Est-ce là-bas ou en Europe que Harald Szeemann a découvert votre travail ? Il vous a ensuite invitée à la Biennale de Venise, en 1999.

Je crois que c’est à New York, où j’ai rapidement pris part à des expositions, notamment avec Shirin Neshat, chez Annina Nosei.

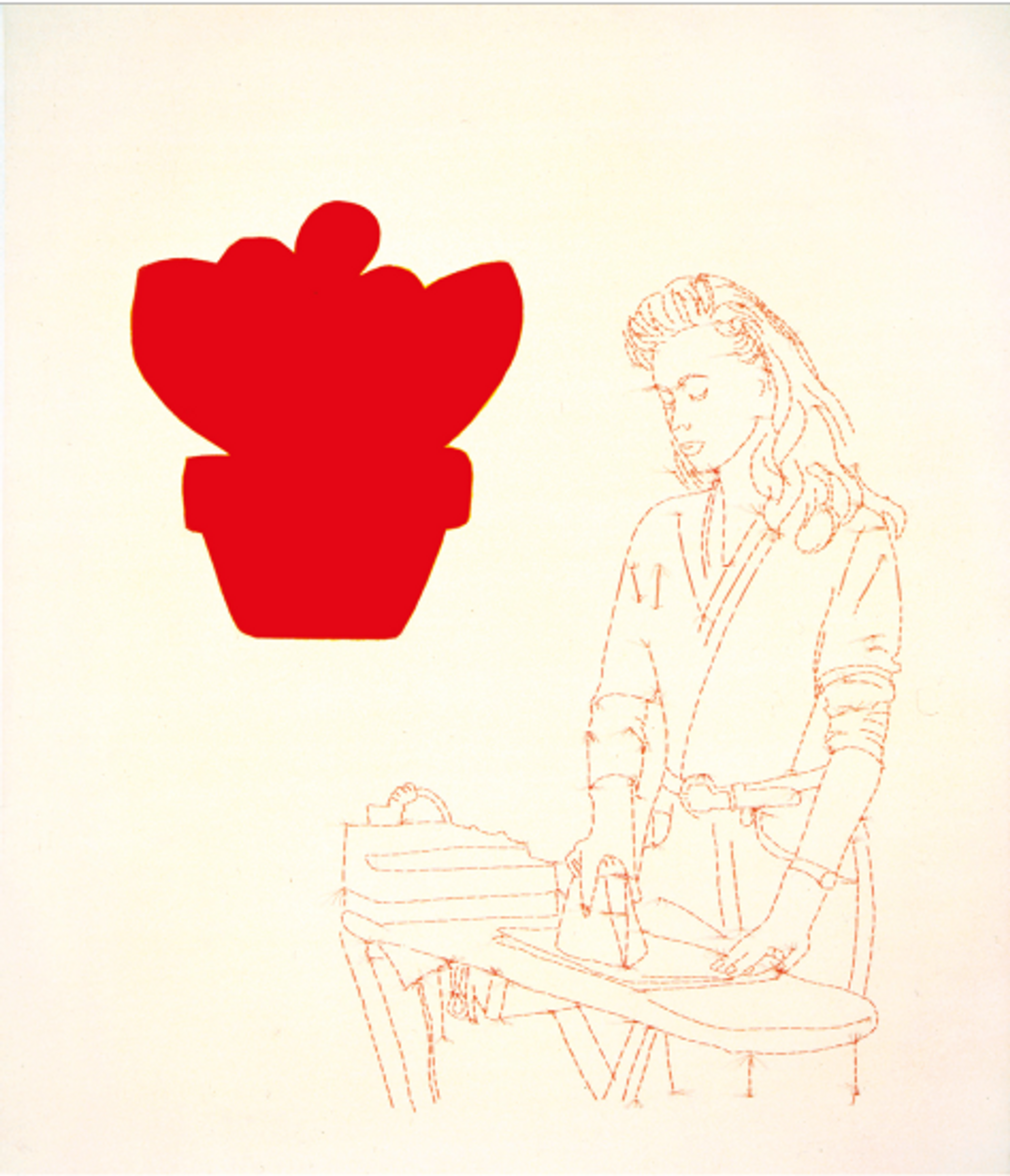

Ghada Amer, La Femme qui repasse, 1992, peinture acrylique et broderie sur toile, collection de l’artiste, New York. © Ghada Amer

Votre œuvre bénéficie actuellement d’une grande rétrospective à Marseille, en trois lieux ayant chacun une tonalité différente. Au Mucem, vous montrez comme un préambule votre première sculpture-jardin en langue arabe. Mais cette pratique remonte chez vous à la fin des années 1990. On connaît en général vos broderies-peintures, qui ont un caractère bien plus intime qu’une œuvre dans l’espace public. Commencer ainsi, est-ce une façon de nous inviter à relire votre travail ?

Ma première sculpture-jardin date de 1997. Jany Bourdais m’avait invitée à exposer au Centre d’art du Crestet [dans le Vaucluse], mais au lieu de mes broderies habituelles, il voulait que je crée une œuvre en extérieur. Le paysage est si beau là-bas que je ne voulais pas le gâcher. Ne sachant pas sculpter, j’ai cherché un équivalent de ce que la broderie est à l’espace intérieur, pour l’espace public : le jardin. J’ai vraiment cru que Jany Bourdais me désinviterait, mais il a trouvé ça très bien ! J’ai conçu un grand carré de marguerites que les visiteurs devaient effeuiller. Mon but était que les restes des marguerites dessinent la silhouette d’un couple d’amoureux. Cependant, L’Espace à effeuiller les marguerites a été un ratage total… Puis, en 1998, la commissaire d’exposition Rosa Martinez, qui n’aimait pas ma peinture, a également souhaité que je réalise un travail extérieur à Sagunto, en Espagne. J’ai proposé le Cactus Painting, mais la municipalité n’a jamais livré les cactus. Ce projet a finalement pu aboutir en 2018 au Centre de création contemporaine Olivier-Debré (CCCOD), à Tours, grâce à Alain Julien-Laferrière. Chaque année, Rosa m’invitait à créer un jardin dans le cadre de ses expositions.

Comment pensez-vous que cette œuvre sera perçue à Marseille ?

Pour moi, Marseille, c’est l’Algérie, donc un lieu idéal pour cette sculpture-jardin en arabe. J’ai commencé à utiliser l’arabe dans mon travail en 2011, à la suite des « Printemps arabes ». Le jardin pour le Mucem consiste en un jeu de mots à partir d’un slogan écrit par des femmes pour des banderoles – ces mots sont si formidables que je les collectionne. Ce slogan vient d’un proverbe arabe qui dit « La voix de la femme est une honte »; si on en change une lettre en arabe, cela devient « La voix de la femme est révolution ». J’avais initialement conçu ce jardin avec Neville Wakefield pour Desert X à AIUIa, en Arabie saoudite, mais il a été refusé à cause du mot « révolution ». J’en ai réalisé un autre en 2021 en Californie, Women’s Qualities.

Vous êtes-vous beaucoup engagée dans la conception de l’exposition ?

Outre, bien sûr, les échanges avec les deux commissaires – la très précise Hélia Paukner et Philippe Dagen –, j’ai, pour la première fois, travaillé avec une équipe de scénographie, Studio Matters. Au Mucem, nous avons opté pour des œuvres faisant un lien entre l’Orient et l’Occident, ce qui correspond à la mission du musée. On y trouve mes grandes installations Private Rooms, Encyclopedia of Pleasure ou encore Salon Courbé. Au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est présentée la partie féministe de ce programme, qui s’intitule « Witches and Bitches », d’après un dessin que j’ai fait en collaboration avec Reza Farkhondeh. Nous y avons accroché des peintures et des broderies. Enfin, au Centre de la Vieille Charité sont exposées des sculptures, un médium dont je suis tombée amoureuse en 2010. J’ai fait de la céramique, travaillant l’abstraction et la figuration en même temps. Les bronzes qui sont montrés à la Vieille Charité viennent de là. En ce moment, je crée des sculptures abstraites en bronze pour ma prochaine exposition, chez Marianne Boesky à New York, en 2025.

Ghada Amer, A Woman’s Voice Is Revolution [La voix de la femme est révolution], 2022, sculpture-jardin au Mucem, à Marseille. © Ghada Amer. Photo Mucem/Yves Inchierman

On a beaucoup dit que vous utilisiez la broderie comme la peinture, que ce soit par rapport à la couleur mais aussi aux effets: des fils apparents tombent parfois de la toile comme des drippings. Vous avez rendu hommage à Josef Albers, ainsi qu’aux Nymphéas de Claude Monet. Votre approche de la céramique ou du bronze diffère-t-elle de votre pratique picturale ?

Il me semble que je les travaille comme la peinture. Mes projets naissent souvent de hasards. Pour la sculpture en bronze, par exemple, c’était à l’occasion d’une invitation du Mathaf [Arab Museum of Modern Art] à Doha, au Qatar. On m’a dit que je ne pouvais pas montrer de nus. Cheikh Hassan m’a alors proposé un budget important pour développer un projet expérimental. J’ai d’abord sculpté en résine, puis ma galeriste de Corée [Tina Kim Gallery] m’a commandé cinq sculptures en bronze. Ma pratique de la sculpture s’apparente à celle de la peinture. D’ailleurs, je m’intéresse beaucoup à la sculpture polychrome. Les trois bronzes exposés à la Vieille Charité sont issus de prototypes colorés en céramique.

Comment faites-vous vos choix parmi ces formes si variées ? Avez-vous une pratique régulière d’atelier ?

Je travaille à l’atelier chaque jour de 9 h à 19 h, et j’essaye de ne pas y aller le week-end. Par exemple, en ce moment, je fais trois choses en même temps : je prépare une commande publique pour la ville de Toronto, je réalise une grande sculpture, et je réfléchis à l’exposition qui se tiendra à la Marianne Boesky Gallery. J’y montrerai de très grandes peintures brodées, en face-à-face avec des bronzes abstraits colorés. La peinture se traduira par de la non-peinture, en partie de la broderie et en partie du bronze. Je prépare aussi une exposition réunissant des bronzes de grandes dimensions à New York, prévue en octobre 2023, et un projet au Caire, qui sera réalisé par des gens qui fabriquent des tentes dans le désert. J’ai peu d’assistants : une personne à l’atelier, et deux autres qui sont à distance, avec lesquelles je travaille depuis trente ans. Si j’en ai besoin, quand je n’y arrive pas avec ma petite équipe, j’embauche des personnes pour broder.

Est-ce important pour vous d’exposer en France aujourd’hui ?

Bien sûr. C’est moi qui suis à l’initiative de ce retour en France. Après l’exposition au CCCOD, j’avais renoué des liens avec Philippe Dagen, qui est allé voir les responsables du Mucem, puis Hélia Paukner a contacté les autres lieux,qui se sont fédérés autour du projet. Il est intéressant que cette rétrospective se déroule à Marseille, et non à Paris. Au fond, c’est peut-être plus cutting edge *2 !

-

*1 « Art et liberté. Rupture, guerre et surréalisme en Égypte (1938-1948) », 19 octobre 2016-16 janvier 2017.

*2 « Tendance, à la pointe ».

-

« Ghada Amer, Orient-Occident », 2 décembre 2022-16 avril 2023, Mucem – Fort Saint-Jean, bâtiment Georges-Henri Rivière et jardin des Migrations; « Ghada Amer, Witches and Bitches », 2 décembre 2022-26 février 2023, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur; « Ghada Amer, sculpteure », 2 décembre 2022-16 avril 2023, chapelle du Centre de la Vieille Charité, Marseille.