Née à Milan en 1977, Cecilia Alemani connaît bien la manifestation pour y avoir assuré, en 2017, le commissariat du Pavillon italien. Dirigeant depuis 2011 le programme de la High Line, à New York, elle a auparavant été directrice de Frieze Projects à New York, curatrice pour Art Basel Cities à Buenos Aires et commissaire invitée pour la biennale de performance Performa à New York.

Quelles sont les sections de l’exposition principale, « The Milk of Dreams » [« Le Lait des rêves »] ?

Elle comprend trois thèmes qui ne constituent pas vraiment des sections, mais témoignent plutôt de l’esprit de l’exposition, que vous rencontrerez de différentes manières. Le premier est la métamorphose du corps et la définition de l’humanité. À travers ce thème particulier, mais aussi plus généralement, l’exposition se penche sur la pensée et la philosophie posthumaines – c’est la colonne vertébrale de toute la manifestation. Il s’agit d’une réflexion autour de la remise en question de l’idée des Lumières et de la Renaissance de l’homme au centre du monde. Ce concept, comme l’exposition dans son ensemble, ne provient pas uniquement de mon intérêt pour des auteures telles que Rosi Braidotti ou Donna Haraway, mais aussi des artistes eux-mêmes. C’est pourquoi l’exposition principale comprend une majorité de femmes artistes et d’artistes non conformistes. Le deuxième thème est la relation que nos corps entretiennent avec les technologies. Cette question, bien sûr, très vaste, est devenue impérieuse pendant la pandémie. Il s’agit de notre rapport, avant la crise sanitaire, à la technologie et à l’optimisme technologique – selon lequel la technologie, la science et la médecine peuvent améliorer et perfectionner nos corps, afin que nous vivions plus longtemps. Et, en contrepoint, de la crainte d’une prise de contrôle totale par les machines grâce à l’IA [intelligence artificielle]. Cette relation controversée ou polarisante à la technologie s’est trouvée exacerbée et bouleversée par la pandémie qui nous a fait prendre conscience de l’extrême fragilité de nos corps, de notre mortalité. D’un autre côté, au plus fort de la crise sanitaire, le seul moyen d’être ensemble passait par la technologie, l’écran et la médiation des nombreux appareils que nous portons sur nous. Ainsi, d’une certaine manière, la technologie nous a à la fois rapprochés et éloignés les uns des autres. Le dernier thème est notre lien, tant collectif qu’individuel, à la Terre. Il s’agit d’un autre domaine très vaste, qui prolonge en quelque sorte le posthumanisme : cette pensée vise à imaginer différents types de relations avec ce qui nous entoure, avec la planète, avec la nature, qui ne soient pas fondés sur une impulsion capitaliste, extractiviste, et sur l’exploitation, mais qui relèvent d’une collaboration non hiérarchique, symbiotique entre nous et les autres êtres. Rosi Braidotti parle souvent de l’idée de « devenir Terre », et Silvia Federici, autre philosophe très importante, qui a contribué au catalogue de l’exposition, évoque régulièrement le principe de « réenchantement » – essayer d’aboutir à une relation naturelle avec ce qui nous entoure.

«Je voulais que l’exposition rassemble majoritairement des femmes, surtout pour rappeler aux gens qu’elle a lieu en Italie, un pays où beaucoup de ces discussions n’ont pas évolué depuis l’époque médiévale.»

Le livre Le Lait des rêves est ludique. Leonora Carrington l’a d’abord écrit pour ses enfants sur les murs de leur maison au Mexique. L’exposition revêt-elle aussi un aspect ludique ?

Il y a en effet un côté ludique, mais l’exposition est aussi très sérieuse. Ce livre est par ailleurs un peu effrayant. Quand je l’ai lu à mon fils, qui a 6 ans, il m’a dit : « Maman, je ne pense pas que ce soit un livre pour enfants. » Cela étant, son atmosphère, également propre aux peintures [de Leonora Carrington], imprègne l’exposition. Il y a beaucoup d’ironie et d’humour, ainsi qu’une certaine gravité. Concernant particulièrement les thèmes du corps et de la nature, ainsi que ceux, plus larges, de l’écologie, j’ai essayé de privilégier une approche personnelle et introspective plutôt que de simplement dépeindre la fin du monde – ce qui est probablement en train de se produire, mais...

L’exposition comporte cinq « capsules temporelles ». La première réunit Leonora Carrington et d’autres surréalistes comme Leonor Fini et Remedios Varo, dont les œuvres n’ont jamais été montrées à la Biennale jusqu’à présent. Elles sont certes liées aux thèmes, mais s’agit-il aussi de revisiter les canons de l’histoire de l’art ?

Tout à fait. Ces capsules thématiques et historiques ont pour objectif de mettre en avant les voix d’artistes qui ont été trop longtemps exclues par les canons de l’histoire. Bien sûr, je n’ai pas l’ambition de réécrire l’histoire. Plusieurs expositions, comme « Fantastic Women » [Schirn, Francfort-sur-le-Main, 2020] ou « Radical Women » [Hammer Museum, Los Angeles ; Brooklyn Museum, New York ; Pinacoteca de São Paulo, 2017-2018], ont déjà fait ce travail académique très important. Les capsules fonctionnent davantage par analogies et rimes. Elles réunissent ainsi des artistes du surréalisme international, mais aussi de la Harlem Renaissance et du futurisme. J’ai essayé de créer une constellation de significations qui vont un peu au-delà de la grande histoire de l’art. Cependant, ce qui est présenté dans ces capsules fait preuve de beaucoup d’humour et d’ironie, se moquant des clichés très souvent sexistes ou stéréotypés que l’on trouve sur les femmes au sein des grands mouvements modernistes.

Leonora Carrington, Portrait of Madame Dupin, 1947, huile sur toile, Gertrud V. Parker Collection. © Estate of Leonora Carrington. Courtesy Gallery Wendi Norris, San Francisco

Quel est le pourcentage approximatif d’artistes femmes dans l’exposition ?

Elles sont très nombreuses, même si je n’ai pas le chiffre exact, car nous n’avons pas nécessairement demandé aux artistes de décliner leur sexe. Je dirais entre 80 et 90 %. Les capsules historiques sont intentionnellement axées sur les femmes artistes, y compris pour des thèmes historiquement liés aux hommes. Au sein du Programmed Art, un courant très important en Italie, il n’y a probablement qu’un seul artiste connu qui soit une femme. Il en est de même quand on pense à l’idée du cyborg et à Dada. J’ai essayé de montrer l’autre côté des choses. Et pour le reste de l’exposition, c’est venu de manière fluide et naturelle. J’ai toujours travaillé avec de nombreuses femmes artistes. Mais ça ne m’a pas empêchée d’inviter un homme quand j’ai voulu le faire. Je ne me suis pas assise à mon bureau en ayant un pourcentage en tête. Bien sûr, je voulais que l’exposition rassemble majoritairement des femmes, surtout pour rappeler aux gens qu’elle a lieu en Italie, un pays où beaucoup de ces discussions n’ont pas évolué depuis l’époque médiévale. Si l’exposition est bien sûr internationale, j’espère qu’elle aura aussi une valeur symbolique en Italie. Pendant les cent premières années d’existence de cette prestigieuse institution [la Biennale de Venise], le pourcentage de femmes y exposant a été inférieur à 10 % ; au cours des vingt dernières années, il a été d’environ 30 %. Les chiffres n’ont pas une grande importance, mais il est essentiel de réfléchir au passé et de réaliser que le monde a changé.

C’est une exposition très concrète : même dans la partie sur les cyborgs, il y a beaucoup de sculptures. La grande artiste numérique Lynn Hershman Leeson côtoie ainsi Marguerite Humeau qui aborde ce sujet sous un angle sculptural. Vouliez-vous éviter trop d’écrans ?

C’est une exposition en effet très concrète. Bien sûr, l’expérience d’être devant un film ou une vidéo l’est également. Mais, surtout, quand je parle de technologie, cela ne veut pas dire qu’il y a de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Je ne pense pas qu’il y en ait. Quelqu’un m’a également interrogée sur les NFT3 – pour autant que je sache, il n’y en a pas non plus. Mais on ne sait jamais, [un artiste] peut le cacher quelque part ! Et s’il y a de la vidéo, [les cyborgs et la technologie] ne sont néanmoins pas l’apanage des vidéastes. Des peintres et sculpteurs abordent aussi ces thèmes.

Vous avez travaillé sur les capsules avec Formafantasma. Ce sont des designers qui s’intéressent à toutes sortes de médias. Pourquoi avoir fait appel à eux ?

J’avais travaillé avec eux il y a deux ans à Venise, lorsque nous avions réalisé l’exposition sur l’histoire de la Biennale, « The Disquieted Muses » [en 2020]. Cette fois-ci, ils ont collaboré avec notre équipe et moi-même pour la scénographie globale de l’exposition – pas uniquement pour les capsules. Cela étant, leur approche de la présentation des capsules est très concrète. J’ai décidé de ne pas faire appel à un architecte, en partie parce que je travaille principalement sur la High Line [à New York] – mon espace m’étant déjà attribué, je n’ai jamais vraiment eu à traiter de la construction d’une exposition. Je ne sais donc pas nécessairement comment travailler avec un architecte, et j’ai considéré que, du point de vue de la scénographie surtout, [Formafantasma] pourrait apporter une réelle compétence dans ces présentations qui exigent beaucoup de soin. Certaines salles accueillent une trentaine d’artistes et quatre-vingts œuvres d’art. Le souci du détail est donc essentiel, comme c’est le cas aussi, bien entendu, dans l’exposition principale, mais à des niveaux différents. Ces designers sont extrêmement talentueux et j’ai été heureuse de travailler avec eux.

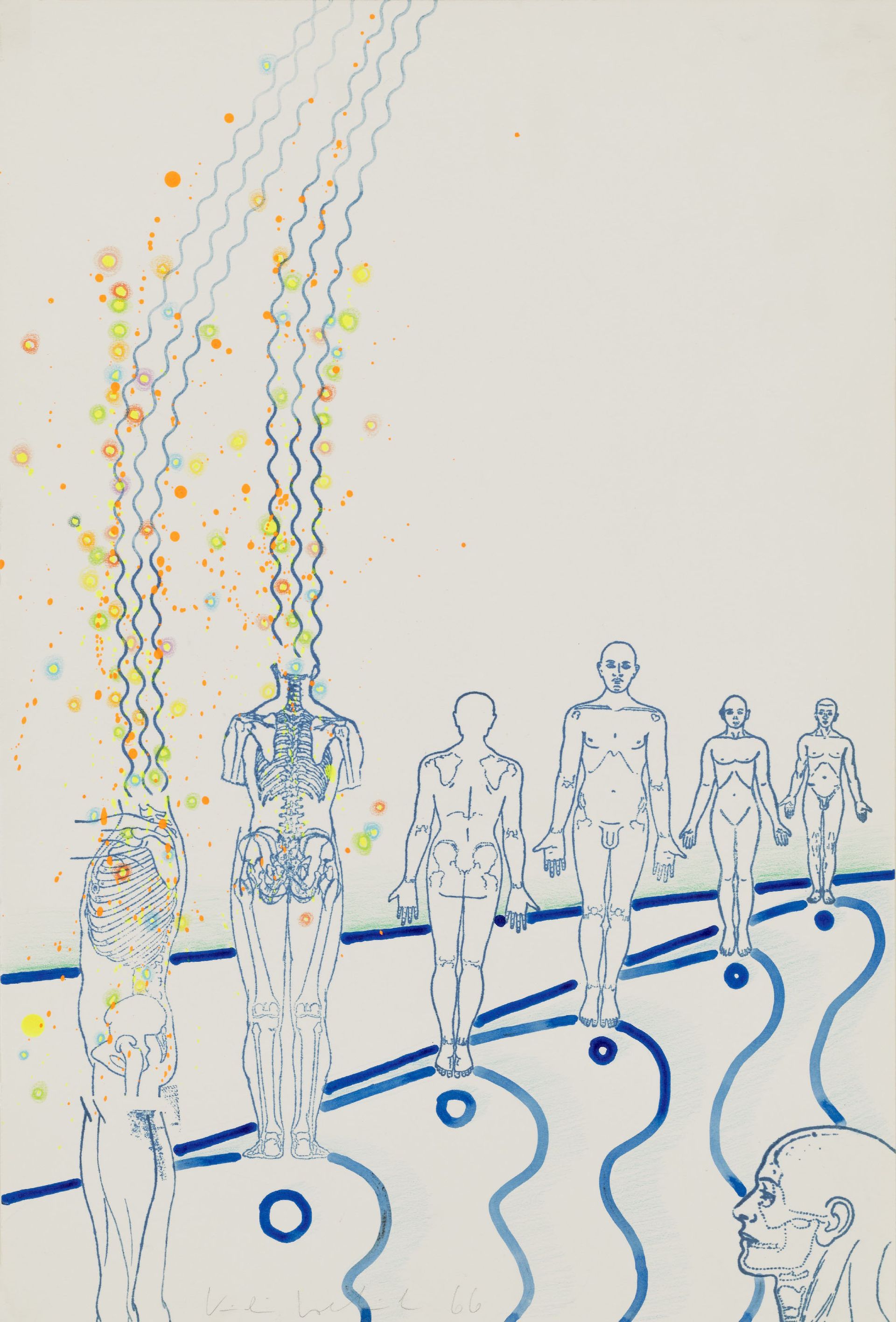

Kiki Kogelnik, Robots, 1966, acrylique, encre de Chine et crayon de couleur sur papier, Kiki Kogelnik Foundation Collection. © 1966 Kiki Kogelnik Foundation

La structure de la manifestation révèle également votre intérêt pour l’histoire des expositions.

C’était certainement l’une de mes inspirations. La capsule sur la métamorphose, que nous appelons aussi la « capsule du surréalisme », revient sur les célèbres expositions surréalistes, si denses et si riches – dans les années 1930, pour la première fois, on a entendu parler de conception d’exposition. Mais nous avons également beaucoup emprunté aux expositions précédentes. Chaque capsule a une âme très différente. Ainsi, la capsule cybernétique a un caractère très métallique, elle diffuse une lumière froide. La capsule que nous nommons entre nous « le vaisseau » offre une apparence bien plus douce, semblable à un œuf. Elles sont donc différentes les unes des autres. Le visiteur se sentira transporté dans un autre fuseau horaire ou dans une autre atmosphère culturelle.

«Même les artistes les plus « politiques » sont revenus à un langage intimiste et personnel : il s’agit toujours pour eux de transmettre des questions essentielles, mais ce n’est certainement pas une exposition qui leur permettra de le hurler.»

Lors de vos conversations avec les artistes, leur parliez-vous du contenu des capsules ?

Non, ce n’était pas nécessaire, puisqu’elles se développent en parallèle de l’exposition principale. L’idée des capsules a vraiment évolué au fil du temps. En fait, la genèse de mon exposition est un peu bizarre, car le rythme de conception a sans cesse changé. Les débuts ont été très forts puis, d’un coup, nous avons dû faire une pause [à cause de la pandémie], et j’ai alors réalisé l’exposition sur les archives. Cela m’a semblé très organique, mais, d’une certaine manière, il s’agissait d’un [type de] recherche complètement différent. Tandis que je poursuivais ma quête d’artistes contemporains, rencontrant des centaines, voire des milliers de personnes via Zoom, du côté des artistes historiques, la tâche était plus académique, impliquant un travail important à partir d’archives, de livres – c’était incroyable, car cela m’avait tellement manqué. Pour ces capsules au moins, j’étais heureuse de ne devoir parler à personne sur Zoom ! Ensuite, j’ai annoncé à la plupart des artistes qu’il y aurait ces présentations, mais je ne voulais pas qu’ils aient l’impression de devoir répondre à cette présence importante d’artistes surréalistes. Ils ont donc travaillé de manière totalement indépendante, je n’ai partagé avec eux ni liste d’artistes, ni détails.

Pavillon central, Giardini, Venise. © Francesco Galli

Dans le texte d’introduction au catalogue, vous écrivez que vous avez commencé à formuler vos idées avant la pandémie, mais que cette exposition devait nécessairement être une réponse à celle-ci.

Ce qui s’est passé dans le monde au cours de ces deux années a complexifié notre travail, lui donnant un tour dramatique. Mais l’impossibilité d’avoir une perception claire de l’avenir, y compris à propos des questions logistiques les plus élémentaires, s’est avérée encore plus difficile à appréhender. Lorsque nous avons annoncé le titre [de la manifestation] en juin 2021, je n’aurais jamais pensé être aujourd’hui encore dans une telle situation : nous avons des difficultés à nous approvisionner en papier pour imprimer le catalogue, les échafaudages sont introuvables, la situation du transport maritime mondial est un cauchemar absolu. Personne ici – et il s’agit d’une institution qui réalise des centaines de projets chaque année – n’aurait imaginé cela. La pandémie est omniprésente, tant dans la structure logistique que dans les œuvres d’art. Le contenu de ces dernières témoigne d’approches très personnelles et introspectives de la pandémie. Nul n’énonce que X millions d’individus sont morts. Même les artistes les plus « politiques » sont revenus à un langage intimiste et personnel : il s’agit toujours, pour eux, de transmettre des questions essentielles, mais ce n’est certainement pas une exposition qui leur permettra de le hurler. Ce choix n’est pas purement curatorial, c’est vraiment celui d’artistes qui, comme nous tous, se sont retrouvés pendant deux ans dans cette bulle de suspension, un hiatus dans lequel il était impossible non seulement de planifier, mais aussi de dépeindre ce qui se déroulait dans le monde.

« Le Lait des rêves », 59e Biennale de Venise, 23 avril-27 novembre 2022, Giardini et Arsenale, Venise, Italie.