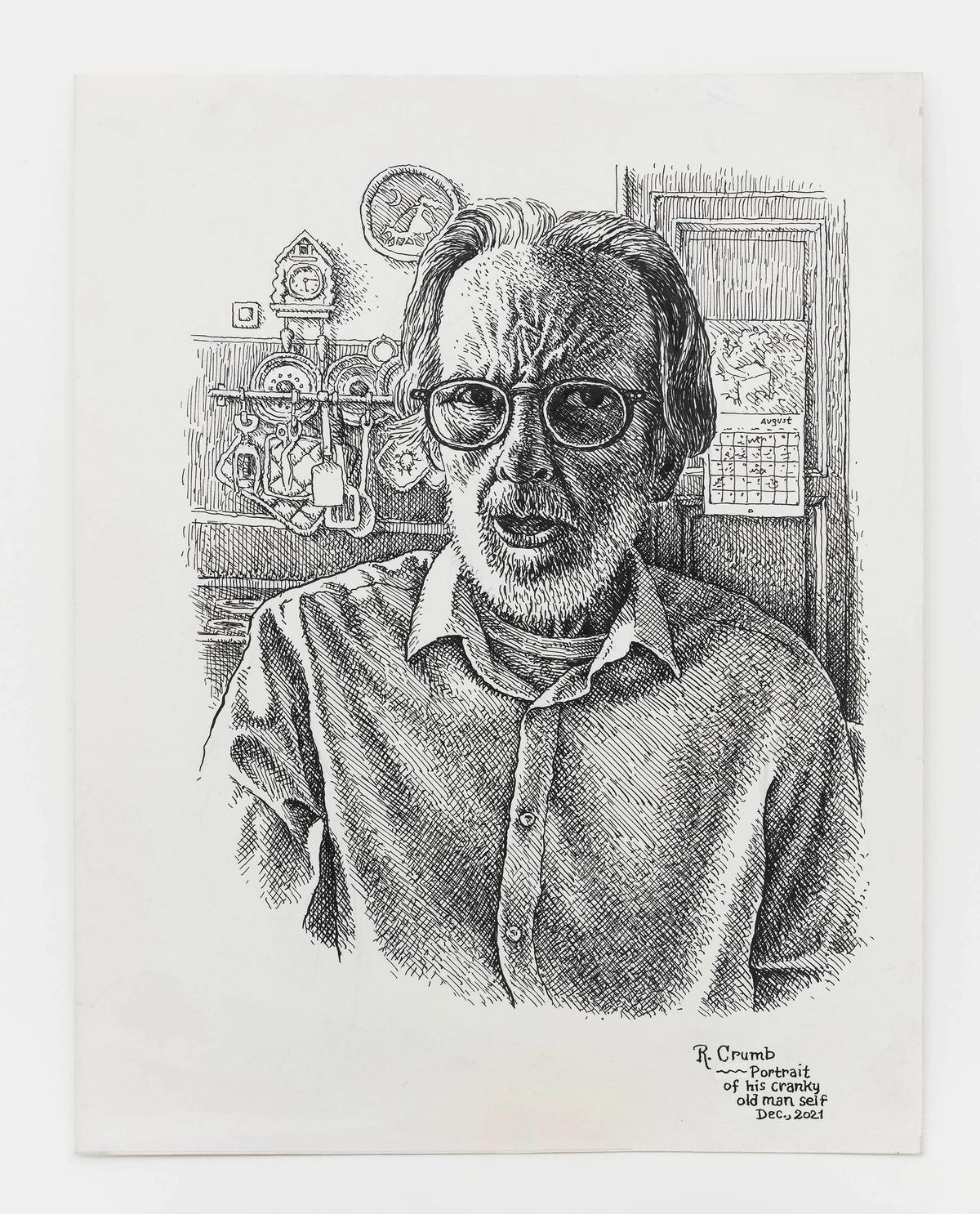

Né en 1943 à Philadelphie, le dessinateur et auteur de bandes dessinées est une figure de proue du comics underground d’inspiration libertaire. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 1999, son œuvre se nourrit autant de son expérience de la période « psychédélique » que de l’influence des maîtres américains et européens du dessin, des années hippies sous LSD à San Francisco à la Genèse illustrée… son best-seller.

Vous souvenez-vous de votre premier choc artistique ?

Je n’ai jamais été choqué par une œuvre d’art. Certaines personnes, en revanche, prétendent avoir été choquées par mon travail ! Lorsque j’ai commencé à lire des bandes dessinées, dans les années 1950, elles contenaient des images assez horribles, gore ! Mais c’était juste des dessins, des trucs inventés. Ce qui m’a choqué, c’est de voir des photos des camps de concentration nazis quand j’étais adolescent. Des tas de cadavres nus. La réalité, elle, peut être très choquante.

Quels ont été vos premiers dessins ? Comment avez-vous commencé votre carrière ?

J’ai commencé ma carrière à 6 ans. Mon frère aîné, Charles, était un peu fou, mais il était obsédé par les comics et les dessins animés. Il me faisait dessiner des bandes dessinées. J’aimais déjà dessiner les choses que je voyais dans les livres ou dans la réalité, mais lui était vraiment dans la narration – ce que je devais faire aussi. Je ne sais pas ce que j’aurais fait si je n’avais pas créé des BD pour lui. Il a eu une telle influence sur moi. J’ai été pour la première fois félicité pour mon talent artistique à l’âge de 5 ou 6 ans. Je me souviens de ma mère disant, à propos de l’un de mes dessins : « Regarde la perspective, il a un grand sens de l’observation. » Je pouvais dessiner un bateau dans l’eau, en perspective. Plus tard, je me suis rendu compte que ma compréhension de la perspective était due à mon problème d’acuité visuelle. Mon œil droit est presque aveugle, je n’ai ainsi aucune perception de la profondeur de champ. Je devais donc me figurer mentalement à quelle distance se trouvaient les choses : c’est plus petit de l’autre côté, donc c’est à 3 mètres… J’ai dû très vite m’y astreindre pour ne pas me cogner partout ! Cet éloge maternel m’a encouragé. Alors que Charles a abandonné, j’ai continué à dessiner des bandes dessinées. Je n’étais pas doué pour affronter la vie quotidienne. Je pouvais à peine lacer mes chaussures, j’avais du mal à établir des relations avec les gens. Je ne fonctionnais pas très bien, mais je pouvais dessiner. J’avais cette force en moi et ne pouvais rien faire d’autre pour gagner ma vie.

À 19 ans, j’ai eu mon premier emploi dans une entreprise de cartes de vœux à Cleveland. Je n’arrivais pas à croire que j’étais payé pour dessiner ! Ils m’ont engagé après avoir vu quelques dessins que j’avais faits chez moi, j’étais stupéfait. J’en ai fait des centaines, pendant trois ou quatre ans. J’ai beaucoup appris à cette période sur l’art commercial, les outils, le processus de conception, l’impression. C’était une excellente formation. Je ne suis pas allé dans une école d’art, j’ai appris sur le tas.

Quand avez-vous publié vos premières bandes dessinées ?

Ma première expérience remonte à mes 12 ans. À l’école, il y avait une presse pour réaliser des copies sur papier avec de l’encre violette, dont j’aimais tout particulièrement l’odeur. J’ai dessiné une BD qu’ils ont imprimée. J’étais très excité de voir mon travail imprimé, mais n’ai même pas pensé à exposer. C’était le livre qui comptait. Vers 20 ans, j’ai créé des bandes dessinées pour un journal hippie underground. Puis j’ai rencontré un jeune hippie fortuné à San Francisco, qui m’a proposé de publier mes BD. Je me suis tout de suite mis au travail et nous avons lancé Zap Comix. Nous sommes allés dans une de ces boutiques du quartier de Haight-Ashbury à San Francisco – la Mecque des hippies, début 1968. On y vendait de l’encens, des posters, mais pas de BD. Pourtant, les quelques exemplaires sont partis très vite, et ils nous en ont demandé d’autres. J’imprimais sur ma petite presse. Devant ce début de succès, j’ai réfléchi avec quelques amis aux possibilités d’une diffusion plus étendue. Une société qui imprimait des posters psychédéliques nous a répondu : on s’occupe du business, de la distribution, concentrez-vous sur les dessins. Super ! Je ne gagnais pas d’argent, mais les ventes couvraient les frais d’impression.

Quelles ont été vos influences ?

Les bandes dessinées ! J’étais un enfant de la culture populaire. J’ai passé mon enfance à lire des comics, à regarder la télévision, des films. Je ne savais rien des beaux-arts, je n’ai commencé à m’y intéresser qu’à 18 ans. Je regardais des livres sur l’histoire de la peinture, des gravures, des eaux-fortes. J’ai découvert Pieter Brueghel, tous les artistes qui s’intéressaient à la gravure.

Votre travail a été comparé à l’œuvre de maîtres de l’illustration et de la caricature : William Hogarth, James Gillray, Honoré Daumier, Gustave Doré… Vous reconnaissez-vous dans cet héritage ?

Absolument ! J’adore Doré ! J’ai passé des heures à étudier ses dessins. Comme ceux de Thomas Nast, un grand caricaturiste politique américain du XIXe siècle. Je me souviens l’avoir découvert dans un livre d’histoire. Son travail pour Harper’s Weekly dans les années 1870 était génial ! Pas tant l’aspect politique, qui n’est plus pertinent aujourd’hui – Thomas Nast était relativement conservateur. Quand il dessine une féministe, la première femme qui s’est présentée à la présidence américaine, elle a l’air sataniste ! J’ai vu quelques originaux de Thomas Nast, dessinés au crayon. Mais, à mes yeux, le héros anonyme est le type qui a transposé ses dessins sur les plaques gravées destinées à l’impression. À l’époque, c’était le principal média, il n’y avait pas de reproductions photographiques. Par ses dessins, il a influencé la politique en Amérique. C’était visuellement si puissant ! En regardant son travail, j’ai appris la technique des hachures que j’utilise. C’est aussi vers 20 ans que j’ai découvert la peinture à l’aquarelle, chez Harvey Kurtzman – une technique très pointue.

Votre technique a-t-elle évolué au fil des années ?

Bien sûr ! Si vous vous y mettez sérieusement, vous pouvez l’améliorer. Cependant, la spontanéité de mes premiers travaux, dans les années 1960 et au début des années 1970, s’est perdue. C’était beaucoup plus libre, je faisais peu de corrections. Maintenant, j’utilise ce truc blanc… Quand je regarde les dessins de mes débuts, je suis impressionné par ma propre confiance à l’époque. De nombreux artistes, lorsqu’ils vieillissent, améliorent leur technique, mais ils ont perdu la vigueur de leur jeunesse. La vie s’acharne sur vous quand vous vieillissez. Cela arrive aussi aux musiciens, notamment de jazz. Ils deviennent meilleurs, mais ont perdu l’enthousiasme. C’est un jeu de jeunes hommes.

Aline Kominsky-Crumb et Robert Crumb dans l’exposition « Sauve qui peut ! (Run for Your Life) », galerie David Zwirner, Paris, 2022. © David Zwirner. Photo : Davide Meneghello

Comment avez-vous rencontré votre femme, Aline ?

C’était en novembre 1971. Des amis l’avaient rencontrée en Arizona, où elle étudiait les beaux-arts à l’université de Tucson. Ils m’ont dit : « Tu devrais rencontrer cette Aline Kominsky, c’est une fille pour toi. » Aline était connue pour ses bandes dessinées autobiographiques. De mon côté, j’avais derrière moi Fritz the Cat, Mr. Natural et Keep on Truckin’. Alors ils l’ont amenée à une fête chez ma petite amie. Dix minutes plus tard, nous nous embrassions dans la chambre du haut. Nous nous sommes plu immédiatement ! Aline était très entreprenante quand elle était jeune, elle a couché avec des centaines d’hommes avant de me rencontrer. C’était l’époque des hippies, vous savez. Et elle disait : « Je me souviens à peine d’eux parce que j’étais tout le temps bourrée… »

Vous avez connu les années hippies à San Francisco, le LSD, la libération sexuelle. Cela a-t-il influencé votre travail ?

Le LSD a totalement changé mon point de vue sur ce que je faisais. Le LSD vous fait sortir de votre ego. L’ego est un piège qui vous enferme dans une cage, une prison de votre propre fabrication. Le LSD l’a fait éclater. J’étais incapable de m’assumer dans la vie, les gens devaient s’occuper de moi. Mais, artistiquement, avec le LSD, c’était comme saint Paul tombant de son cheval sur le chemin de Damas ! Cela vous donne une sorte de vision mystique. Pendant une période assez longue, entre 1965 et 1973, j’ai été sous LSD. C’était néanmoins pour moi une expérience très dure, un tourment à traverser. Un jour, je me suis retrouvé à quatre pattes, les mains sur le sol, et une voix dans ma tête m’a dit : « Tu n’as plus besoin de faire ça. » J’ai arrêté. Avant de prendre du LSD, j’étais à l’intérieur du monde de la bande dessinée, je regardais les dernières tendances, pour trouver l’inspiration ici et là. Avec le LSD, soudain, j’étais en dehors de tout ça, je pouvais percevoir cet univers de l’extérieur. Plus d’obsession avec mon identité, mon style, j’empruntais des choses à mon environnement, mon quotidien. Avec le LSD, ce qui compte n’est pas qui vous êtes, mais la forme que vous prenez dans cette vie. J’ai commencé à me moquer de la bande dessinée elle-même, du sexe, de l’époque… J’ai pris de la distance vis-à-vis de la culture dont je faisais partie. Ce recul ironique s’est un peu perdu aujourd’hui : certains lisent mes dessins au premier degré, littéralement. Les gens parlent du sexisme et du racisme dans mes dessins, mais c’était l’époque !

Qu’est-ce qui a changé entre les années 1960 et 1970, quand vous avez commencé, et aujourd’hui ?

Après avoir arrêté de prendre du LSD, l’ego est revenu ! La technique m’a davantage absorbé, et j’étais de plus en plus conscient du piège. Pablo Picasso disait en vieillissant : tous les jours, je fais des caricatures de mes tableaux. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’absorber les attentes du public que vous avez développé. Vous devez vous conformer à ces attentes, et c’est un piège terrible : vous devenez une caricature de vous-même. Vous vous asseyez devant cette page blanche et faites la même chose que précédemment, parce qu’ils ont aimé.

Dans vos bandes dessinées souvent autobiographiques, le sexe est très présent. Les femmes ne sont pas toujours à leur avantage. Cet esprit libertaire vous a valu les foudres des féministes et des censeurs, des accusations de misogynie. Pensez-vous que tout sujet peut être abordé ? Que la liberté de l’artiste est totale ?

Une amie artiste avait coutume de dire : « En tant qu’artiste, je n’ai de comptes à rendre à personne. » En tant que personne dans le monde, vous avez des responsabilités. En tant qu’artiste, vous devez sortir de la cage autant que possible, vous connecter à votre subconscient et à une certaine dimension chimique que vous ne pouvez expliquer à personne. Si vous êtes contrôlé ou trop influencé par le politiquement correct et tout le reste, vous êtes condamné. Il faut être un peu fou pour faire les conneries que j’ai faites ! En 1971, je suis allé rendre visite à mon frère, qui séjournait dans un établissement psychiatrique en Pennsylvanie. Des œuvres réalisées par les patients de cet hôpital étaient accrochées aux murs. C’est la plus grande exposition d’art que j’ai jamais vue ! Les gens qui sont fous ne sont pas inhibés par les conventions. Certains d’entre eux sont autistes, ils sont tellement psychotiques que leurs dessins sont géniaux. Cela me plaît bien plus que l’expressionnisme abstrait, par exemple. Les dessins d’enfants sont plus intéressants que les peintures de Cy Twombly qui valent 20 millions de dollars ! Les enfants n’ont pas encore conscience du jugement social. La plupart abandonnent le dessin quand ils commencent à avoir peur de ce que les gens pensent d’eux : « Je ne suis pas assez bon, je ne peux pas dessiner ça… »

Votre travail est souvent considéré comme une satire, une critique du mode de vie américain. Êtes-vous d’accord ?

Ce n’est pas si simple, il est plus révélateur de soi. Ayant grandi dans une culture raciste – mes grands-parents étaient d’horribles racistes envers les Noirs –, je dois régurgiter cela, pour le meilleur et pour le pire. Mes dessins offensent certaines personnes ? Désolé, ne les regardez pas. Je ne prône pas le racisme, je régurgite simplement la culture de l’endroit où j’ai grandi. Une fois, j’ai fait une BD intitulée Ce que je déteste en Amérique, dans laquelle j’ai écrit : « Je déteste les Nègres. » C’était vraiment odieux, ça m’a valu des ennuis. Mais certains Noirs en rient, ils comprennent. En fait, peu de gens comprennent mon travail. C’est surprenant pour « une légende vivante, une icône » (rires) ! D’une certaine manière, la légende existe au-delà de l’appréciation réelle de l’œuvre. Les femmes n’aiment pas beaucoup mon travail. J’avais l’habitude d’aller aux festivals de BD, mais j’ai arrêté, c’est une épreuve. Vous vous asseyez à une table, les gens attendent pour que vous signiez leurs livres, que vous fassiez un dessin. Il n’y a que des garçons, surtout des gars ringards et pathétiques, pas cool. De temps en temps, il y a une fille, mais elle demande toujours « pouvez-vous le signer pour mon petit ami ? » Ce que je fais est trop déroutant et bizarre pour les femmes.

Avez-vous le sentiment que votre travail est perçu différemment en France et aux États-Unis ? Notamment s’agissant d’un certain puritanisme vis-à-vis du sexe.

Bien sûr ! La France est différente, l’Allemagne est différente, l’Angleterre est différente. Les références culturelles dans mon travail sont totalement américaines. Les Français le regardent différemment, ils ont d’autres perspectives sur l’Amérique. Parfois, ils interprètent mal les choses parce qu’ils ne sont pas américains. Mais, d’une certaine manière, c’est un moyen pour les Français ou les Allemands de comprendre l’Amérique. Je dois expliquer l’argot aux traducteurs de mes œuvres. Aujourd’hui, mon travail est également connu au Japon, et même en Chine.

Dans les années 1970, vous avez participé au magazine « Arcade » avec Art Spiegelman. Quel souvenir en gardez-vous ?

Bill Griffith et Art Spiegelman ont décidé de lancer un magazine de bandes dessinées un peu classe, avec un meilleur papier. Ils voulaient une parution mensuelle, mais ça les rendait fous de fabriquer ce truc et de le sortir avec une périodicité régulière. Avant, les BD underground n’étaient jamais des périodiques. Nous étions incapables de respecter des délais, des contraintes. Nous, les dessinateurs underground, avions une approche plus artistique que les auteurs de BD produites selon un modèle industriel. Je crois qu’Arcade n’a duré que sept numéros. Ils se sont rapidement épuisés, car ils avaient de grandes exigences. Spiegelman a ensuite lancé Raw, avec des normes encore plus élevées qu’Arcade, comme un magazine d’art. Puis j’ai créé mon propre magazine, Weirdo, en 1981, qui est paru jusqu’à la fin des années 1980. J’ai fait un burn-out en tant qu’éditeur. Aline a alors été rédactrice en chef de quelques numéros, avant qu’un jeune dessinateur enthousiaste ne prenne le relais.

À la demande du regretté Jean-François Bizot, l’un de vos dessins figurait en couverture du premier numéro du magazine « Actuel ». Comment cela s’est-il passé ?

Je n’ai rien fait de spécial pour eux, c’était des réimpressions. J’ai rencontré Bizot en 1969. Il rendait visite à un ami commun à Chicago, qui habitait dans un appartement en sous-sol. C’était l’été, il faisait chaud, une petite fenêtre était ouverte sur la rue. Nous étions assis dans le salon, en train de discuter et, soudain, un type est entré dans la pièce par la fenêtre. C’était Bizot ! Il m’a demandé s’il pouvait utiliser mes dessins pour Actuel. À cette époque, tout le monde en France me connaissait grâce à ce magazine. Les gens disaient : « Crumb, nous n’avions pas de nouvelles de toi depuis des années, nous pensions que tu étais mort ! » J’ai visité leurs bureaux quand je suis allé pour la première fois à Paris en 1978, c’était chaotique ! Mais c’était la même chose aux États-Unis à cette époque pour ce genre de journaux : une scène très folle.

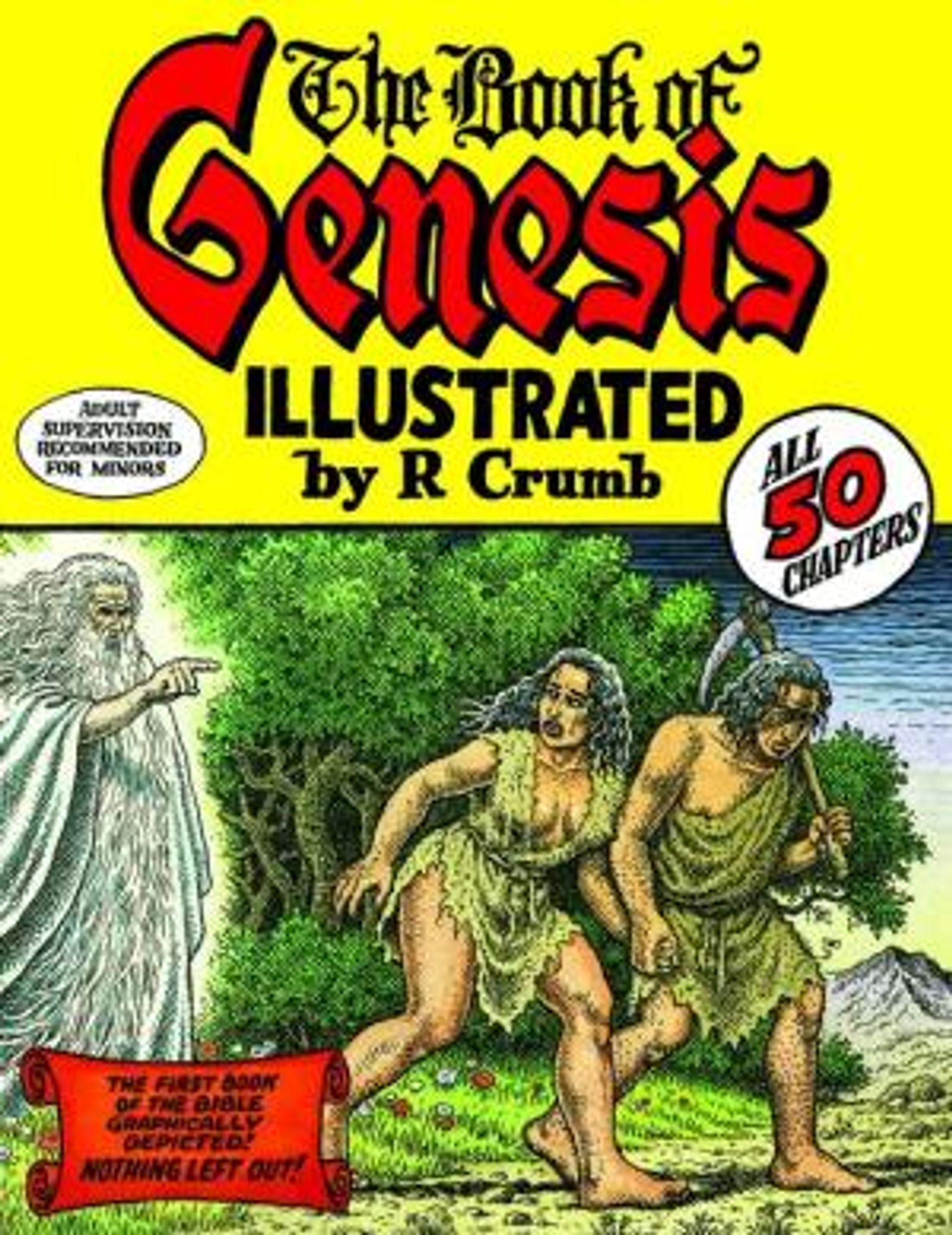

The Book of Genesis, illustré par R. Crumb, W.W. Norton & Co, New York. D.R.

Vous avez illustré la Genèse. En 2012, le musée d’Art moderne de Paris vous a ainsi consacré une rétrospective intitulée « De l’Underground à la Genèse ». C’était un pari osé pour un auteur de bandes dessinées pour adultes… Comment vous est venue l’idée ?

J’avais l’idée de raconter une histoire satirique avec Satan et Ève, pour me moquer d’Adam et Ève, des premiers humains, de Dieu et tout le reste. En lisant le texte original de la Bible, je l’ai trouvé tellement fou et tordu que je me suis dit qu’il n’était pas nécessaire de s’en moquer : il suffisait de le montrer tel qu’il est. Un de mes amis m’a demandé : « Pourquoi ne pas illustrer toute la Genèse ? » « Tu plaisantes, ai-je répondu, c’est un travail énorme. Il y a cinquante chapitres, ça va me prendre des années ! » Mon ami a suggéré de proposer l’idée à différents éditeurs, en demandant un gros à-valoir. Quelques mois plus tard, il est revenu avec des offres de trois éditeurs. J’ai dit OK pour la plus grosse avance : 250 000 dollars de W.W. Norton & Co à New York ! Je pensais que cela me prendrait un an, ça a duré quatre ans ! C’est le plus gros travail que j’ai jamais fait. J’ai l’habitude de travailler à la maison, mais ce projet nécessitait que je m’y plonge totalement. Aline a trouvé un endroit dans les montagnes près de chez nous, dans le sud de la France. J’étais déconnecté de tout, sans téléphone. Aline venait une fois par semaine avec le courrier et des provisions de nourriture. C’est comme ça que j’ai réussi à le terminer. Genesis s’est vendu tout de suite, à des centaines de milliers d’exemplaires, bien plus que tout ce que j’avais créé auparavant. Devinez pourquoi ? C’est la Bible ! Vous ne pouvez pas vous tromper. L’éditeur m’a dit : « Crumb, tu es un génie, comment as-tu su ? » Je ne l’aurais jamais imaginé…

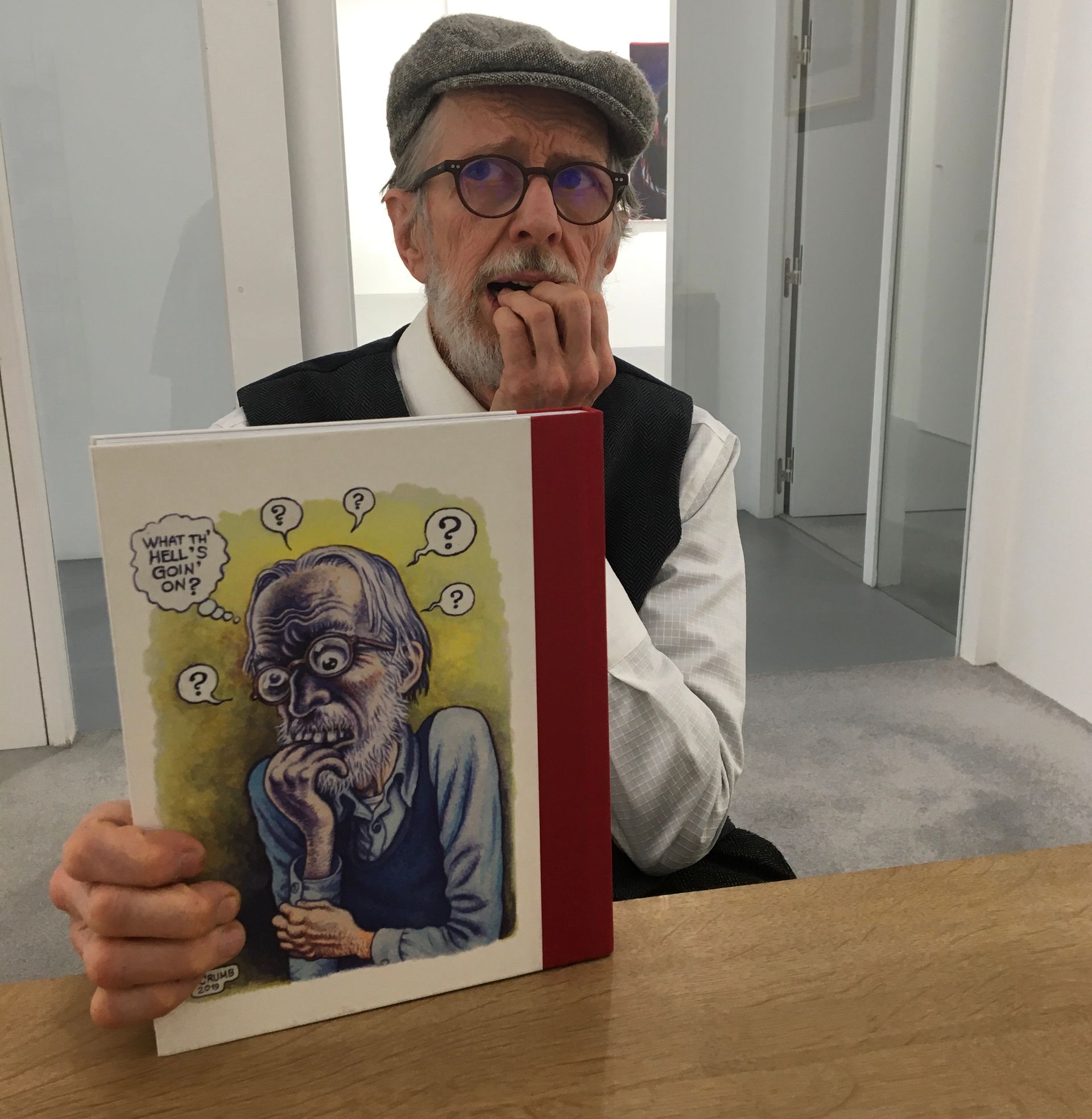

Sauve-qui-peut comics and drawings, créé à l'occasion de l'exposition à la galerie David Zwirner par Sophie, Aline & R.Crumb. © David Zwirner

À la galerie David Zwirner, à Paris, vos oeuvres sont exposées avec celles de votre femme et de votre fille, Sophie. Comment est née cette envie ?

Aline et moi collaborons de longue date, mais c’est en effet la première fois que nous faisons une exposition incluant Sophie. J’en suis très heureux. Je pense que Sophie est une artiste talentueuse, mais c’est ma fille, je ne peux pas être véritablement objectif. En 1972, quand j’ai commencé à vivre avec Aline, elle s’est cassé le pied et a dû rester immobile. Ce n’est pas son habitude, c’est une femme active et athlétique. Quand nous étions jeunes, j’avais proposé à mon frère Charles de réaliser une BD à deux : tu fais une proposition, puis j’y réponds… Aline et moi avons commencé à le faire ensemble. Et cela a abouti à un livre complet, Aline and Bob’s Dirty Laundry Comics, sorti en 1974. C’était amusant de travailler ainsi et en fait, plus facile que tout seul. Une quantité de blagues et d’idées drôles jaillissent d’elle. Aline renvoie très bien la balle à tout ce que je dessine, proposant à chaque fois peut-être cinq réponses, parmi lesquelles je dois choisir ! Nous avons ensuite continué à faire nos trucs chacun de notre côté, en parallèle. Mais, ces dernières années, je n’ai réalisé que des BD avec elle, et je n’ai plus travaillé seul.

Vous vivez depuis 1991 dans le village de Sauve, dans le sud de la France. Pourquoi avez-vous quitté les États-Unis ?

C’est le fait d’Aline. Elle a rendu visite à l’une de ses amies dans le sud de la France, elle a beaucoup aimé. Les années 1980 ont été horribles aux États-Unis. C’était la décennie des yuppies, de la cocaïne, qui a déformé la personnalité de tant de gens. C’était les années Ronald Reagan, quelle horreur ! Il y avait aussi la montée du sida. Nous vivions en Californie et étions confrontés à des conflits récurrents liés au développement de l’immobilier : ils voulaient construire des centaines de maisons à côté de chez nous ! Quand nous avons quitté le pays, il avait changé. Aline a trouvé cette belle région de France préservée de ce genre de conneries de développement économique. Elle a insisté pour déménager et j’ai suivi. Je me suis réveillé un matin et je vivais en France. Où suis-je ? Comment vais-je apprendre la langue ? Je ne sais toujours pas parler français ! Mes amis français, compréhensifs, parlent anglais avec moi.

Parlons de votre passion pour la musique. Vous êtes, dit-on, un fin connaisseur du bal musette parisien des années 1920 et 1930. D’où vient cet intérêt ?

Pas seulement. J’aime aussi le blues, le jazz, la musique irlandaise, la musique polonaise, la musique ukrainienne, la musique des Caraïbes, la musique brésilienne… D’où cela vient-il ? Quand j’étais jeune, la vieille musique, les vieux dessins animés et les films des années 1930 m’attiraient déjà. Je joue également, depuis l’âge de 12 ans, mais personne dans ma famille ne m’y encourageait. Finalement, ma mère m’a offert un ukulélé en plastique à Noël quand j’avais 13 ans. Je jouais tout seul. Un jour, quelqu’un m’a dit : « Tu joues à l’envers ! Tu es censé le prendre comme ça. » Mais il était trop tard pour changer. Alors j’ai continué à jouer à l’envers… Je ne suis pas un grand musicien. On ne peut pas servir deux maîtres, ma compétence réside avant tout dans le dessin, mon travail artistique.

Précisément, quel regard portez-vous sur l’évolution de votre travail ? De quoi êtes-vous le plus fier ?

Parfois, je pense que mes premiers travaux étaient meilleurs, parfois que ce sont ceux les plus récents. Ce sont deux choses différentes. J’ai connu beaucoup de changements, ma vie et mon travail ont évolué. Quand je regarde mes premiers dessins, je me demande : qui a fait ces choses ? Je ne me reconnais pas. C’est une personne différente qui a dessiné cela. Quand j’étais jeune, j’avais une énorme énergie sexuelle, de la frustration, de la colère, du ressentiment envers le monde. Mon ego est différent désormais, je ne dessinerais plus certaines des choses que je dessinais à l’époque. Je n’ai pas les mêmes sentiments, toutes mes émotions ont changé. Je ne peux pas dire que je suis plus fier de ceci ou de cela. Il m’arrive parfois de penser que mes dessins ont atteint leur apogée pour le livre Kafka for Beginners, à partir d’une biographie écrite par David Zane Mairowitz. C’est très impressionnant, je ne pourrais plus faire ça maintenant… Parfois je suis épaté par mon travail, d’autres fois, je le trouve affreux !

Quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste qui veut se lancer ?

On ne peut pas donner le même conseil à tout le monde. La majorité des gens pensent que c’est cool d’être un artiste. Alors que s’asseoir et faire le travail nécessitent une capacité de concentration très élevée. Et cela implique généralement d’être un peu cinglé, car, pour être concentré, vous devez être inconscient de tout ce qui vous entoure ou pouvoir faire abstraction de tout en vous. En général, on naît avec ou sans cette faculté de se concentrer sur quelque chose. Être concentré au point de tout oublier – le temps, les autres, où on est… – peut s’avérer dangereux. Jeune, j’étais tellement absorbé par le dessin que j’étais incapable de quoi que ce soit d’autre. Être une personne normale signifie avoir des relations, faire face au monde, aux problèmes d’argent, sortir faire des courses pour se nourrir… La plupart des artistes intéressants que je connais sont des gens très déséquilibrés. Cela peut vous tuer. Les grands artistes sont souvent excentriques, paranoïaques… Cela va de pair avec la création artistique. Alors, que conseiller ? Beaucoup de jeunes que j’ai rencontrés sont très sérieux. Vous pouvez simplement leur dire : c’est génial, continuez à faire ça, ne laissez personne vous dire le contraire. Parfois, je donne des conseils techniques… qu’ils suivent rarement. Il est essentiel que le texte soit clair, facile à lire. Si les lecteurs doivent faire un effort pour comprendre votre univers, vous allez les perdre. Lorsque j’ai commencé, très peu de jeunes artistes voulaient devenir dessinateurs. Les gens disaient : « Crumb, pourquoi fais-tu de la bande dessinée ? Pourquoi ne te mets-tu pas à la peinture à l’huile ? » C’est ça qui était cool. Les artistes célèbres de l’époque faisaient de grandes peintures abstraites et portaient des costumes romantiques. Ils jouaient à l’artiste, et tombaient toutes les filles !

Robert Crumb posant avec son livre Crumb's World (David Zwirner Books) à la fin de cet entretien, le 10 février 2022, à la galerie David Zwirner, à Paris. Photo : Stéphane Renault

« R. Crumb, Aline Kominsky-Crumb, and Sophie Crumb : Sauve qui peut ! (Run for Your Life) », 10 février-26 mars 2022, David Zwirner, 108, rue Vieille-du-Temple, 75003 Paris.