Vous avez écrit en 2007 une biographie de Marcel Duchamp, devenue une référence. Vous consacrez aujourd’hui un nouvel opus à Francis Picabia, son ami. Qu’est-ce qui vous a intéressé dans le personnage ?

Picabia est l’envers complice de Duchamp, et vice-versa. C’est un couple. Avec son humour légendaire, Duchamp parlait de « pédérastie artistique » entre lui et Picabia, comme pour Georges Braque et Pablo Picasso. Ce sont deux personnalités totalement différentes, et pourtant solidaires. Picabia est un boulimique, il est dans la vie, il accepte tout, au contraire d’un Duchamp qui se déprend de tout, de l’argent, de la famille, de la notoriété, mais aussi de l’art. C’est en côtoyant des artistes contemporains que j’ai noué une relation avec Picabia. Que Sigmar Polke, Bertrand Lavier, Jean-Michel Alberola, Martin Kippenberger ou David Salle se réfèrent à lui est dans la logique des choses. Par contre que Niele Toroni ou Daniel Buren préfèrent Picabia à Duchamp m’a toujours étonné. J’ai fini par comprendre pourquoi. La question de la liberté fait toute la différence. Duchamp, au fond, est un peu le parangon de l’artiste d’aujourd’hui. Le spectre de l’œuvre de Picabia est beaucoup plus large.

Vous citez en ce sens Duchamp au sujet de Picabia : « On pourrait l’appeler le plus grand représentant de la liberté en art, non seulement à l’encontre de l’esclavage des académies, mais aussi contre la soumission à quelque dogme que ce soit. »

Avec Picabia, seule reste la signature, il abolit la question du style. Il ne s’est jamais enfermé dans une catégorie. Lorsqu’il expose en 1922 ses œuvres dada à Barcelone, il place dans l’exposition des chromos d’Espagnoles. Il pressent que Dada va devenir une image de marque, cela ne lui plaît pas. Il n’est jamais là où on l’attend.

De fait, il n’existe pas de style Picabia. Son oeuvre est tantôt impressionniste, tantôt dada, tantôt peinture de charme académique… Cette complexité explique-t-elle qu’elle a longtemps été peu comprise et saisie dans son intégralité ?

Longtemps, on n’a aimé que la période Dada. L’idéologie moderniste s’accommodait mal de l’ensemble de son œuvre, distinguant le bon grain de l’ivraie. Le « bon » Picabia, c’était Dada ; tout le reste de sa peinture ne pouvait qu’être mauvais. Il a fallu attendre les années 1980 pour que Sigmar Polke ou David Salle s’intéressent à la période dite « des transparences ». Ensuite, John Armleder et Olivier Mosset se sont passionnés pour les tableaux avec des points de la fin. Enfin, les peintures de charme réalisées pendant l’Occupation ont fini par devenir « cultes », tant pour des artistes comme Martin Kippenberger, Neo Rauch et Elizabeth Peyton que, plus près de nous, pour Bruno Perramant et Nina Childress. On a bien vu que ces tableaux « de charme » ne relevaient pas de l’esthétique pétainiste ou collaborationniste, comme cela a pu être dit. Picabia avait quitté Dada, car il ne supportait pas la transformation qu’André Breton avait opérée pour créer le surréalisme. Il ne supportait pas que Dada devienne une étiquette. Je pense qu’il est resté assez Dada toute sa vie. Pas au sens formel du terme mais de l’attitude.

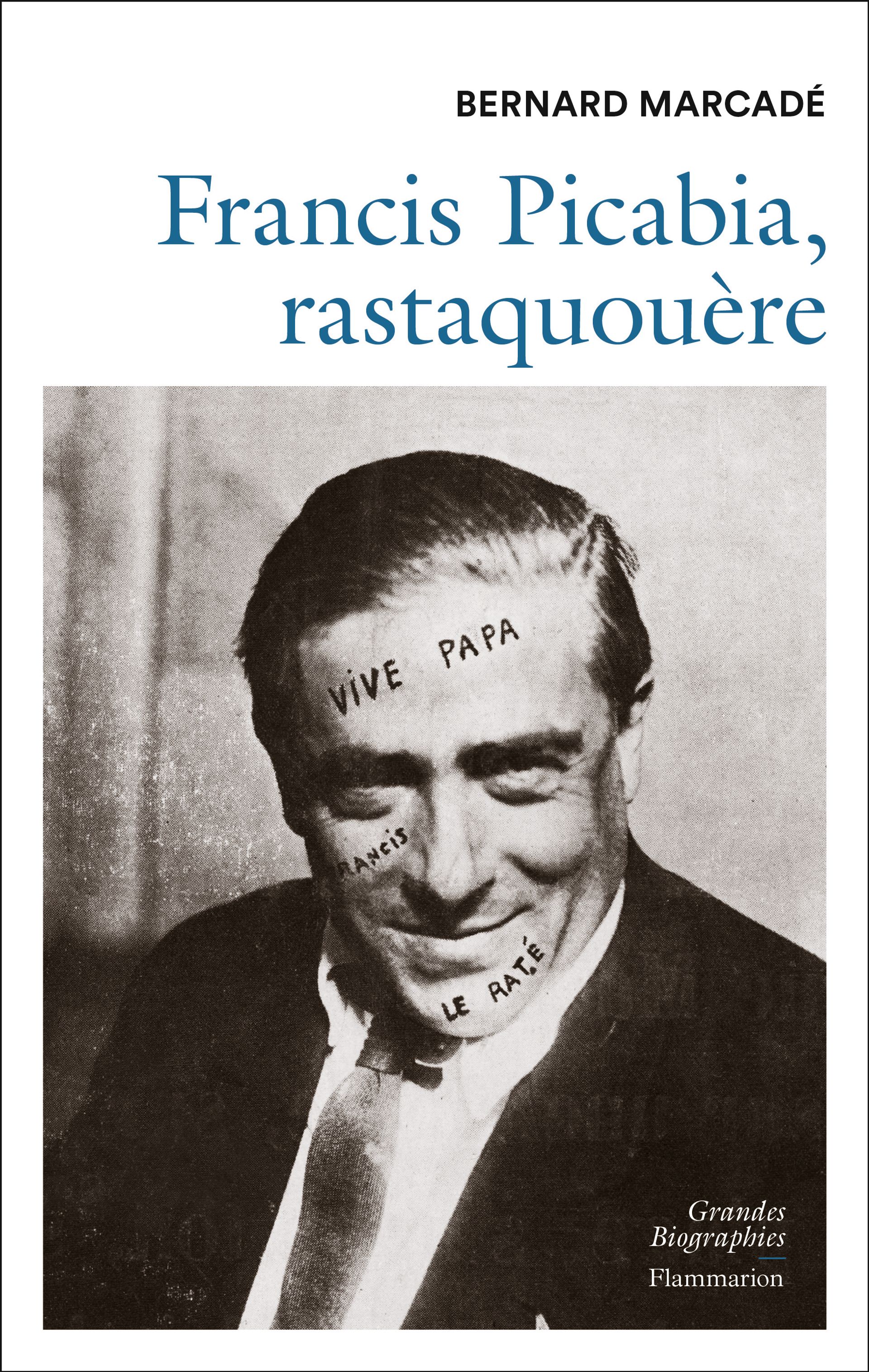

Votre biographie s’intitule « Francis Picabia, rastaquouère », clin d’oeil à son livre « Jésus-Christ rastaquouère ». En quoi l’est-il ?

Je tiens beaucoup à ce titre, et je sais gré à mon éditeur d’avoir accepté de le conserver. D’abord, c’est un mot d’origine espagnole, qui était très employé à l’époque de Picabia. Or, on sait que Picabia se revendiquait espagnol – même s’il était totalement français, mais hispano-cubain par son père. Un rastaquouère, c’est quelqu’un qui vient d’Amérique latine, qui affiche un luxe suspect et de mauvais goût. Le terme a fini par devenir de plus en plus négatif et xénophobe jusqu’à qualifier les Latins, Méditerranéens et Levantins, autant dire les métèques. Picabia ne pouvait que s’identifier à cette catégorie d’individus méprisés à la fois pour leur origine, leur mode de vie et leur capacité à faire des « mauvais coups ». Or, il est évident que Picabia a porté une suite de « mauvais coups » à la peinture. Je crois que c’est le mouvement de sa vie, et de cette biographie : il n’a pas cessé d’admirer et d’exécrer la peinture. C’est unique. C’est ce qui le différencie d’un Marcel Duchamp, qui lui se savait limité en peinture et l’a abandonnée pour créer autre chose. Picabia a insisté, de bout en bout. Il a amené la peinture dans la pire de ses conditions. Les peintures de charme sont à cet égard un saccage, un désastre sur le plan pictural. En partant de photographies érotiques, Picabia avait une volonté de s’en éloigner par la matière, de détériorer les images d’origine par le traitement pictural. Il disait qu’il avait empoisonné la peinture, tout en se revendiquant en être le docteur.

La personnalité de Picabia est à l’image de son oeuvre, « kaléidoscopique », écrivez-vous. Libertaire, il est aussi neurasthénique…

Aujourd’hui, on dirait bipolaire. Dans une lettre à Tristan Tzara, il parle de la « neuneu ». La neurasthénie est au cœur de sa vie, scandée de longues phases dépressives, durant lesquelles il écrit. Ses grands moments poétiques sont le plus souvent liés à des épisodes d’effondrement. Il était opiomane, mais prenait aussi beaucoup de médicaments. Les sels cacodylates ne servaient pas qu’à soigner un problème ophtalmique (voir L’Œil Cacodylate, 1921), ils constituaient à l’époque un remède contre la dépression. J’aimerais écrire un petit livre qui s’intitulerait La Pharmacie de Picabia…

Arnauld Pierre parle de peinture au second degré s’agissant du plagiat chez Picabia. Que vous inspire cette lecture ?

Je pense que c’est la clé de compréhension de cette œuvre. Même ses tableaux néoimpressionnistes ont été exécutés à partir de cartes postales, et non sur le motif. Au fond, il poursuit le programme d’Isidore Ducasse, alias comte de Lautréamont, qui déclare dans ses Poésies que le plagiat est nécessaire. Il y a aussi chez Picabia un usage important du détournement. Lorsqu’il reprend des schémas électriques ou mécaniques de revues de vulgarisation scientifique pour réaliser ses œuvres dada, lorsqu’il s’inspire des catalogues sur la Renaissance ou sur l’art catalan pour ses « transparences », qu’il copie les photographies des revues de charme pour ses peintures de nus des années 1940, et jusque dans sa vie personnelle. Dans les lettres qu’il envoie à sa dernière amoureuse (Suzanne Romain, alias Zon), il recopie des passages entiers de Friedrich Nietzsche ! C’est un artiste du mixage. Peut-être est-ce pour cela qu’aujourd’hui ce peintre a un écho formidable auprès des artistes. C’est ce qu’a bien compris Mike Kelley, qui estimait que Picabia n’avait pas opéré de virage postmoderne, mais que son œuvre était de bout en bout moderne. Le plagiat, le détournement, la mélancolie même, ne sont pas incompatibles avec le projet moderne.

On doit en outre à Francis Picabia d’avoir créé la première œuvre abstraite, avant Vassily Kandinsky…

Absolument. Et ceci, grâce à sa première femme, Gabriële Buffet, qui était musicienne et dont Duchamp aussi était amoureux, de manière platonique (c’est la fameuse « mariée » de Duchamp). Sa réflexion sur la musique, art abstrait par excellence, a eu une influence décisive sur la peinture de Picabia (particulièrement celle de sa période orphique). Après la mort du peintre russe, Nina, la femme de Kandinsky, n’a eu de cesse de demander à Gabriële si c’était vraiment en 1909 que Picabia avait peint Caoutchouc… Cela dérangeait le récit des origines de l’abstraction, qui fait de l’aquarelle de Kandinsky de 1910 la première oeuvre abstraite. Mais Picabia s’en fichait de savoir s’il était le premier ou pas. Sa modernité est aussi de ne pas croire en l’original. Il a fait la première œuvre abstraite, sans savoir que c’était la première.

Bernard Marcadé, « Francis Picabia, rastaquouère », Paris, Flammarion, 2021, 704 pages, 35 euros.