Vous photographiez les paysages naturels avec une prédilection pour les environnements transformés par l’industrie et la main de l’homme. Comment décrire votre approche ?

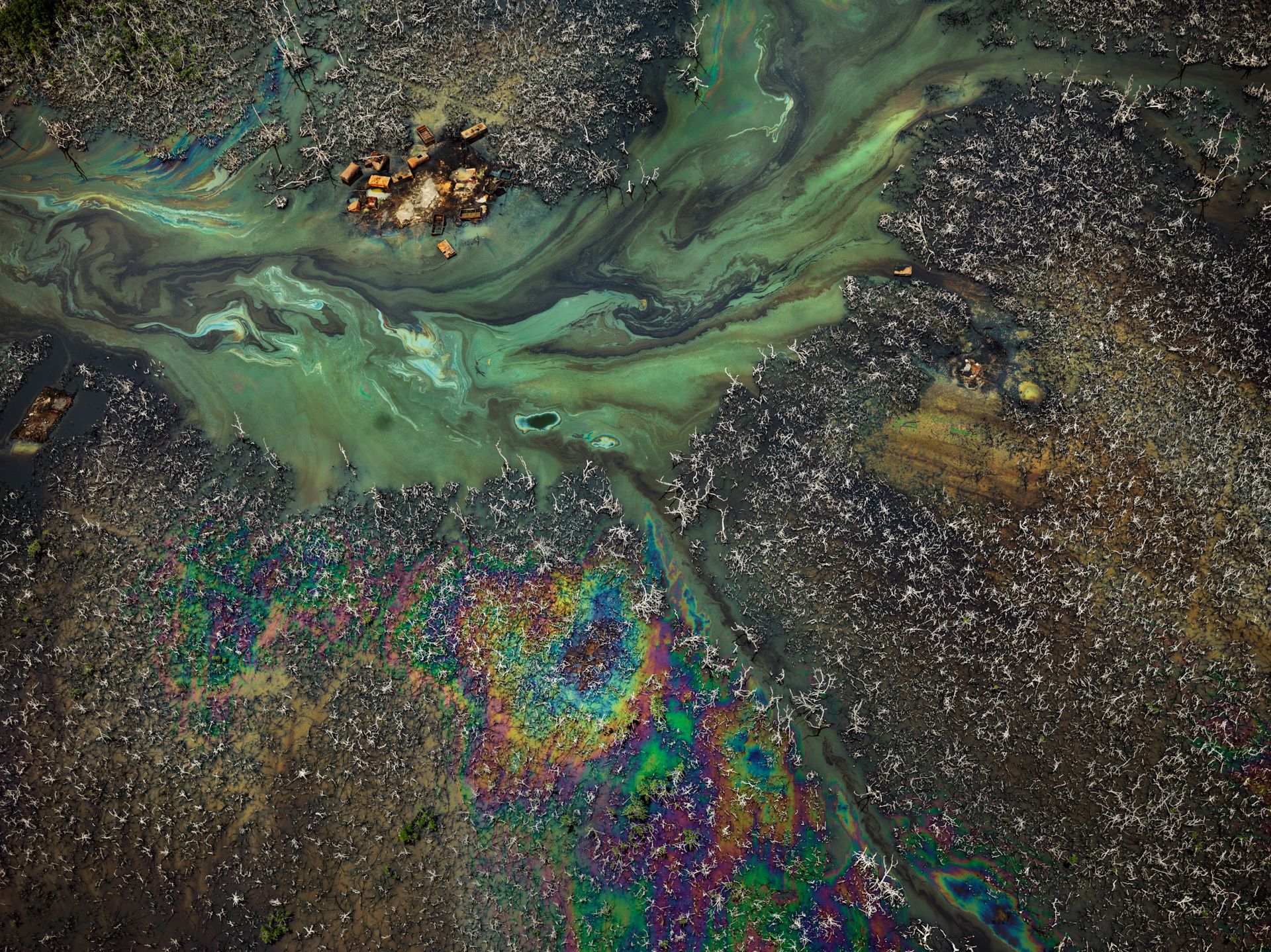

Je pense qu’elle consiste à créer des images de lieux que nous connaissons rarement, mais dont nous connaissons les produits qui en sont extraits. Chaque jour, nous interagissons avec le pétrole ou le charbon dans nos bâtiments, nos voitures… mais nous ne voyons jamais vraiment d’où viennent ces matériaux. J’ai commencé à photographier des mines il y a quarante ans. En observant les mines de fer, j’ai réalisé qu’il s’agit de lieux gigantesques, au-delà de l’imagination en termes d’échelle. L’âge de pierre, du fer, du cuivre : tous ces âges de l’homme sont toujours présents, mais ils restent à l’arrière-plan, à une échelle que la plupart d’entre nous ne peuvent percevoir : celle de l’exploitation matérielle pour assurer l’entreprise humaine sur la planète aujourd’hui.

Je voulais présenter ces images d’une manière qui les rende accessibles. Sur le plan formel, mon travail se nourrit de l’histoire de l’art, de références à des peintres dont j’ai étudié les oeuvres, de l’expressionnisme abstrait au modernisme. J’ai également étudié l’histoire de la photographie, les classiques, et essayé d’en apprendre le plus possible sur ce qui produit une forme visuelle convaincante, qui vous emmène dans un autre monde. J’ai toujours évité de considérer ces lieux comme des endroits laids – ce que pensent la plupart des gens. Ce sont des endroits humains, que nous avons créés pour répondre à nos besoins. L’important pour moi, c’est de trouver comment amener les visiteurs en de tels lieux et retenir leur attention. Pour y parvenir, je joue avec l’échelle : nous sommes réduits à peu de chose au milieu d’une énorme carrière ou d’une mine. Je recours également à une sorte d’aplatissement de l’espace grâce à la perspective aérienne, influencé en cela par Jean Dubuffet ou Jackson Pollock. J’ai beaucoup regardé la façon dont les peintres abordent le paysage, afin d’obtenir un champ visuel très intéressant. J’ai ainsi associé ces techniques traditionnelles à un appareil photo grand format, qui implique une approche méthodique et contemplative de la photographie. Appréhender lentement son sujet, attendre la bonne lumière, s’assurer qu’il n’y a pas de vent qui pourrait secouer l’appareil…

Edward Burtynsky, Oil Bunkering #9, Niger Delta, Nigeria, 2016, photographie. © Edward Burtynsky. Courtesy Nicholas Metivier Gallery, Toronto/ Flowers Gallery, Londres

Lorsque j’ai commencé en argentique, au début des années 1980, Photoshop n’existait pas. Vous n’aviez aucun contrôle sur le contraste ni la couleur. Il fallait que la lumière soit parfaite sur le négatif pour obtenir ensuite un tirage parfait. Cela demandait une grande maîtrise technique. Même mes professeurs me disaient : « Pourquoi utiliser une chambre optique de si grand format pour les paysages ? C’est bon pour photographier les bouteilles de parfum ! Et qui fait encore des paysages ? » Mais j’étais intéressé par les photos de paysages de très haute qualité, à la chambre 8x10. À grande échelle, des choses surréalistes commencent à se produire. Un paysage devient un lieu étrange que nous n’avions jamais vu auparavant. Je cherche ce caractère surréaliste, je veux que les gens, en voyant cette image d’un lieu réel, non manipulée, se demandent : où est-ce, comment est-ce possible, qu’est-ce que je regarde ? En tant qu’artiste, la confrontation directe du spectateur avec l’image me paraît essentielle. Ensuite, il faut aller plus loin pour comprendre ce qu’elle est. Pour moi, faire une photo, c’est capturer l’imagination du regardeur.

Edward Burtynsky, Carrara Marble Quarries, Carbonera Quarry #1, Carrara, Italy, 2016, photographie. © Edward Burtynsky. Courtesy Nicholas Metivier Gallery, Toronto/Flowers Gallery, Londres

Comment conciliez-vous l’esthétique de vos images avec leur dimension politique, la dénonciation des dommages causés sur l’environnement ?

On peut parler de destruction de l’environnement, mais, d’une certaine manière, c’est une réalité très ancienne, indissociable de l’histoire humaine. Il faut casser quelques oeufs pour faire une omelette. Il faut aller dans la nature pour en retirer les matériaux nécessaires à la construction des villes. Dans n’importe quel domaine d’activité – le pétrole, les mines de charbon, l’extraction, la pêche, l’exploitation forestière –, dans chaque industrie, il y a ceux qui respectent les règles, utilisent les ressources correctement, font du mieux qu’ils peuvent pour s’assurer qu’elles perdurent et que cela reste viable pour l’avenir ; et, de l’autre côté, il y a ceux qui veulent simplement faire de l’argent, prendre le plus possible sans se soucier de l’avenir… De mon point de vue, considérer que les mines ou les champs pétrolifères sont mauvais est un discours inutile. Le seul sujet qui vaille à mes yeux est : comment pouvons-nous obtenir ces choses qui nous sont nécessaires sans, au cours du processus, détruire la nature, l’écosystème ? Tant qu’il y aura des gens sur la planète, ils auront des besoins pour continuer à vivre chaque jour. Ce n’est pas binaire, bon ou mauvais. Ces lieux existent. J’utilise donc les outils visuels qu’un artiste peut avoir à sa disposition pour en exprimer la complexité. J’essaie d’ouvrir des portes, de faire en sorte que ces images suscitent réflexion et échanges. Elles ne fournissent pas de réponses. Bien sûr, on peut dire que mon approche est aussi esthétique. Mais regardez Apocalypse Now : chaque image est magnifiquement filmée dans la jungle ; or, c’est une histoire sombre. Pensez à William Shakespeare. Personne ne se plaint que sa prose serait trop fleurie pour décrire l’histoire terrible de Richard III ou de Macbeth. Avoir une approche esthétique ne signifie pas que je soutiens ces activités, ce qui se passe dans les lieux que je photographie. Je les décris. Si ces images ne touchent pas le public, si elles n’engagent pas le regardeur, personne ne s’intéressera à cette réalité. Si Macbeth était écrit dans une mauvaise prose, personne ne le lirait. Dans un monde postmoderne, nouveau et complexe, nous devons émettre des idées dans un langage accessible.

Edward Burtynsky, Alberta Oil Sands #9, Fort McMurray, Alberta, Canada, 2007, photographie. © Edward Burtynsky. Courtesy Nicholas Metivier Gallery, Toronto/Flowers Gallery, Londres

Vos images ont-elles pour ambition de sensibiliser l’opinion publique, de susciter des changements concrets de mode de vie et de consommation ?

J’espère que cela peut y mener. Je ne pense pas que les images aient, à elles seules, le pouvoir d’apporter un réel changement, en comparaison de ceux qui contrôlent la politique ou la finance. Mais elles peuvent éveiller les consciences et amorcer tout type de changement. Pensez à la cigarette. Lorsque j’avais 16 ans, fumer, c’était cool, personne ne pensait que cela provoquait le cancer. Ce qui se passe actuellement avec la biodiversité, c’est exactement la même chose. Notre mode de vie est responsable d’une extinction massive : nous détruisons les océans, les zones humides, la forêt… La situation s’aggrave de plus en plus, mais chacun regarde autour de soi, dans sa vie quotidienne, et se dit : où est le problème ? Nous ne comprenons pas l’urgence de la situation sur notre planète. Pourtant, une majorité de personnes ne sont plus dans une sorte de déni, elles admettent que les effets dévastateurs constatés ont pour origine les activités humaines. J’estime que le rôle de l’art est de faciliter, d’être un point de départ, mais sans être prescriptif. Le message n’est pas : nous devrions faire cela. Mais plutôt : regardez ce que nous faisons, nous devrions changer quelque chose. Bien sûr, j’agis dans ma propre vie : j’installe des panneaux solaires à la campagne, je plante des arbres. Je suis très mécontent de la coupe d’arbres anciens en ce moment à Vancouver, je commence à m’exprimer à ce sujet. Je ne dis pas que nous devons continuer comme si de rien n’était. Néanmoins, mon travail n’est pas militant ni déclaratif. Je m’adresse aussi bien aux personnes qui comprennent que nous devons changer qu’aux sceptiques, pour leur faire prendre conscience de ce qui se passe. Je laisse le spectateur parvenir de lui-même à une conclusion, sans lui dire ce qu’il doit en conclure. Cela étant, mes images sont assez claires…

Dans cette logique, vous avez lancé en 2018 une initiative collaborative et multidisciplinaire, The Anthropocene Project…

Ce projet multidisciplinaire, présenté récemment au Tekniska Museet à Stockholm, combine de la réalité augmentée, des films documentaires cinématographiques, des installations d’images et des vidéos. Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier et moi-même avons réalisé trois films ensemble, qui tentent d’exprimer l’urgence de notre époque. Le temps du débat est terminé, il est temps d’agir.

Comment la pratique de la photographie aérienne a-t-elle changé votre approche du paysage et de sa perception ?

Prendre de la hauteur pour explorer un paysage contribue à sa compréhension. Vous avez une meilleure idée d’une ville si vous vous élevez de 30 mètres que si vous marchez dans ses rues. Vous comprenez comment la circulation fonctionne, les points de jonction… Pour la première fois en 2004, j’ai utilisé un hélicoptère pour prendre des photos à Los Angeles, sans être totalement satisfait. Mais, en 2006, je me suis procuré un très bon appareil photo numérique, muni d’un stabilisateur, et la combinaison a fonctionné ! Mon premier projet d’envergure en vue aérienne, en 2007, portait sur les plus grandes mines du monde, en Australie. En 2010, j’ai commencé à utiliser des drones. La photographie numérique permet d’obtenir une résolution extrêmement élevée des détails. Le fait de montrer, à très grande échelle, des choses que l’on ne remarque pas habituellement, m’intéresse beaucoup : par exemple, le nombre de personnes présentes sur la photographie d’une mine d’extraction de saphir à Madagascar, exposée au Centre culturel canadien.

Votre projet le plus récent se déploie à une échelle encore plus importante…

Effectivement. N’ayant pu voyager depuis un an et demi, en raison de la pandémie, je me suis consacré au développement d’une expérience multimédia immersive de 22 minutes, intitulée In the Wake of Progress, qui mêle images fixes, film et musique. En octobre 2021, le Luminato Festival, à Toronto, dévoilera cette pièce sur les écrans entourant le Yonge-Dundas Square – l’équivalent canadien de Time Square à New York –, puis elle sera présentée dans le monde entier. C’est, je crois, une oeuvre puissante. Après la crise du Covid-19, la prochaine à laquelle nous devrons faire face est le changement climatique. Et il n’y aura pas de vaccin, il faudra trouver un autre moyen de l’affronter.

Comment analysez-vous l’évolution de votre travail depuis vos débuts ?

La technologie a eu une grande influence. Avec le numérique, c’est devenu plus facile. J’ai beaucoup appris pour faire des images de très bonne qualité. Grâce au numérique et à ma curiosité, je suis devenu plus multidisciplinaire : je travaille avec des films, de la musique, de la réalité augmentée – que je considère comme de la photographie 3D. Je crée des oeuvres composites. Lorsque je voyage aujourd’hui, je peux faire un grand panoramique, filmer avec une caméra, réaliser un enregistrement sonore… Je regarde et décide du traitement le plus intéressant selon le sujet. Sur le terrain, j’essaie de trouver la meilleure façon de l’aborder. C’est ce que font de plus en plus d’artistes actuels, surtout s’ils sont dans le domaine du numérique. Nul besoin d’être un expert : vous pouvez faire un film avec un iPhone ! L’essentiel, ce n’est pas tant les défis technologiques de tel ou tel support, mais l’approche conceptuelle de ce que vous voulez dire, l’histoire que vous voulez raconter.

« Edward Burtynsky – Mounds and Voids. From Human to Global Scale », 1er juin-19 septembre 2021, Centre culturel canadien, 130, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.

« Edward Burtynsky. Eaux troublées », 6 juin-26 septembre 2021, Pavillon populaire, esplanade Charles-de-Gaulle, 34000 Montpellier.

« Edward Burtynsky’s In The Wake of Progress », 16 octobre 2021, Luminato festival.