Née en 1976 à Sydney, en Australie, Angelica Mesiti est titulaire d’un Masters of Fine Art de l’université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW). Depuis sa première exposition personnelle en 2003, son travail a été largement montré en Australie et ailleurs, dans des manifestations tant monographiques que collectives. Elle a représenté l’Australie à la 58e Biennale de Venise en 2019.

Angelica Mesiti. © Josh Raymond

Comment êtes-vous venue à l’art ?

Dès mon plus jeune âge, j’ai suivi une formation en ballet classique et en danse contemporaine. Je me suis donc vue poursuivre une carrière dans la danse. Mais, en parallèle, j’étais très intéressée par les arts visuels. En sortant du lycée en Australie, j’ai étudié la danse à Londres. Cette expérience m’a ouverte, je crois, à un champ artistique plus étendu, notamment la performance dans le domaine de l’art contemporain. Qui m’a finalement conduite à l’image en mouvement.

En quoi votre formation en danse a-t-elle influencé votre travail actuel de vidéaste, qui privilégie la performance, les mouvements du corps ?

Récemment, j’observais un danseur en train de répéter. Nous avons parlé de la capacité unique qu’ont les danseurs de vivre le monde à travers leur corps. J’ai l’impression qu’une partie de ma conscience s’est développée de la même façon, grâce à cette formation. Lorsque j’ai trouvé ma voie dans les arts visuels, je me suis intéressée aux interactions avec le monde par le biais du geste, de la chorégraphie et de l’expression corporelle, qui ont influencé ma pratique.

Avez-vous le souvenir d’une oeuvre ou d’un artiste qui aurait suscité votre vocation ?

Je ne suis pas sûre qu’il y ait eu un moment particulier. Mais, quand j’avais 7 ou 8 ans, à l’école où j’étais à Sydney, dans les années 1980, on nous incitait régulièrement à méditer. Nous devions nous allonger sur le sol – c’était probablement l’été en Australie, il faisait donc très chaud –, un peu dans une attitude de sommeil, et je me souviens de la musique qui accompagnait ce moment de méditation. J’ignore qui en était le compositeur, mais c’était certainement un morceau classique du xxe siècle, d’un style que je n’avais jamais entendu auparavant. Cette expérience a eu un impact considérable sur moi, elle a rempli mon esprit d’images et mon corps de sensations. Je pense que c’est à ce moment-là que j’ai découvert quelque chose de tout à fait extérieur à mon univers, qui a suscité ma curiosité.

Pourquoi avoir choisi la vidéo comme moyen d’expression ?

Au cours de mes études à l’école d’art, j’ai expérimenté différents médiums. En m’intéressant au film et à la vidéo, j’ai immédiatement pensé avoir trouvé mon langage. C’était une alchimie parfaite entre nous, j’avais toujours aimé le cinéma. En Australie, il y avait une chaîne de télévision appelée ABC, qui proposait de nombreux programmes culturels le week-end : opéras, ballets, concerts, mais aussi des films d’auteur et d’animation expérimentale. Des films venant d’Europe et d’Asie… J’ai alors commencé à comprendre que l’image en mouvement offrait à mon expérience de la performance un espace pour s’exprimer. J’aime aussi la vidéo pour ses aspects techniques, sa dimension presque artisanale. Je me sens très à l’aise avec ce médium.

À l’instar d’autres artistes – Steve McQueen, pour n’en citer qu’un seul –, avez-vous songé à passer de la vidéo expérimentale à une forme plus classique de cinéma ?

Bien sûr, cela m’a traversé l’esprit après certaines expériences. Par exemple, le projet que j’ai réalisé pour le Pavillon australien à la Biennale de Venise était une grosse production. Cela m’a enthousiasmée et révélé l’intérêt que ce type de film pouvait représenter. Steve McQueen est un très bon exemple. J’aime beaucoup sa définition : « L’art vidéo relève de la poésie, vous écrivez des poèmes, alors que le cinéma s’apparente à un roman. » La narration est tellement importante au cinéma. L’idée de travailler dans un format plus long, selon une logique cinématographique, m’attire, mais j’ignore si je serai un jour capable de le faire. Cela dit, le projet que j’ai développé en 2020, pendant le confinement, dure 20 minutes – c’est un long court métrage –, et il est fait pour le cinéma. Il a une structure conventionnelle : un début, un milieu, une fin. Le design sonore correspond à une expérience de cinéma en Dolby. C’est un film de paysage, sans présence humaine. Il s’agit d’une commande de l’Australian War Memorial pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Mon approche a consisté en une observation de l’environnement où les combats se sont déroulés, à travers les saisons. Regarder les traces qui subsistent dans le paysage cent ans plus tard est une façon de révéler la persistance de la nature, son indifférence à la tragédie humaine. Le film, intitulé A Hundred Years, sera présenté en Australie cette année. Une projection est également prévue à Paris, coïncidant avec l’exposition à la galerie Allen.

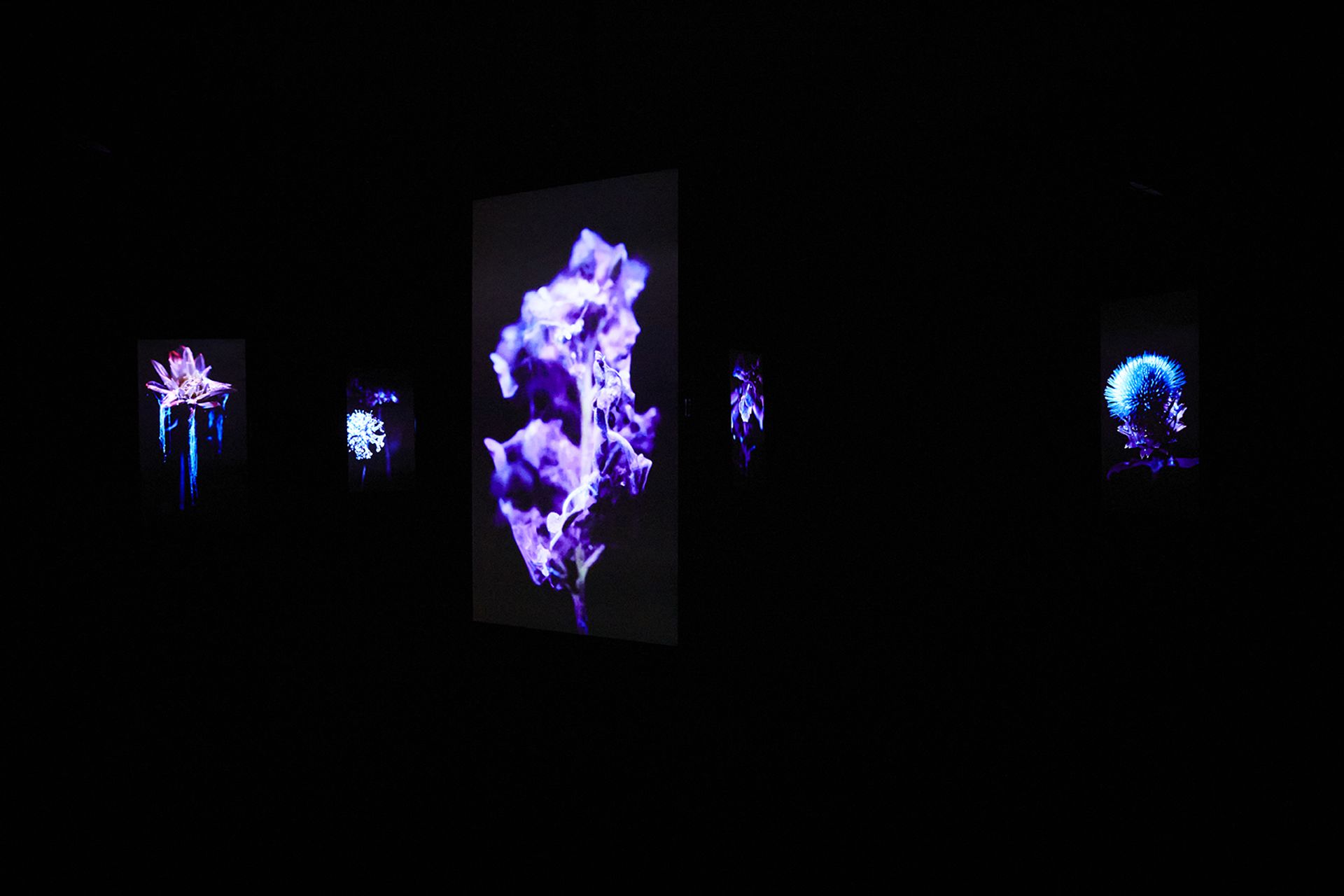

Angelica Mesiti, Over the Air and Underground, 2020. Five-channel video, 10-channels of mono audio 9 minutes. Commissioned by the Busan Biennale 2020. Courtesy the artist and Galerie Allen, Paris

Le projet que vous présentez à la galerie Allen est récent : Over the Air and Underground a été commandé pour la Biennale de Busan, en Corée, en 2020. De quoi s’agit-il ?

C’est une pièce conçue elle aussi durant le confinement à Paris. Ne pas pouvoir voyager comme je le fais habituellement a été d’une certaine manière un soulagement ; j’ai eu le temps de penser à mon empreinte écologique. Alors que j’ai tendance à me plonger dans le travail, le ralentissement m’a probablement été bénéfique. Mais les circonstances ont complètement remis en question mes intentions premières. Devoir travailler différemment, vivre ce printemps d’une manière si particulière m’ont donné une nouvelle forme de conscience. Cela a été une période d’éveil, je crois. L’écrivaine britannique Zadie Smith a notamment écrit à propos du confinement : « Pendant cette étrange et accablante saison de la mort qui se heurte, derrière ma fenêtre, à l’émergence des pissenlits ». C’est une excellente façon d’exprimer ce que nous avons vécu. À l’époque aussi, je lisais La Vie secrète des arbres de Peter Wohlleben [Les Arènes, 2017]. Le fait qu’il existe, dans les forêts, un réseau souterrain permettant aux arbres d’échanger entre eux m’intéresse beaucoup. Vivant l’expérience d’être déconnectée des autres, sans pouvoir établir les contacts que j’aurais souhaités dans la vie quotidienne, j’ai découvert que différentes espèces utilisent d’autres modes de communication, hors des interactions humaines. C’est le point de départ de cette pièce. L’exposition à la galerie Allen est une installation de cinq écrans avec dix canaux audio. Elle n’essaie pas d’être scientifiquement précise, c’est plutôt une réponse poétique. Sur chaque écran, une fleur différente tourne lentement. Les fleurs sont éclairées par une lumière ultraviolette qui en modifie la couleur, et certaines sont recouvertes de fils de mycélium. C’est une oeuvre très contemplative, comme en témoigne aussi sa bande sonore : on entend dix voix, mais, si l’on se tient à un certain endroit de la galerie, cela devient un choeur.

Vous avez grandi à Sydney dans une famille italophone et vivez aujourd’hui à Paris. Avez-vous le sentiment que votre travail est influencé par ces différentes cultures ?

J’ai certainement été influencée par ce mélange culturel : une culture à la maison et une autre à l’école, cela a nécessairement formé mon identité, ma personnalité, ma façon d’interagir et de voir le monde. En arrivant en France, le fait d’être une étrangère m’allait très bien.

Pourquoi avoir choisi de vivre et travailler à Paris ?

J’ai passé plus de temps à Paris à partir de 2010, lors d’une résidence à la Cité des arts par le biais de l’Australian Council. J’ai commencé à produire des oeuvres ici : en 2012, Citizens Band, puis Prepared Piano for Movers (Haussmann). Paris est devenu un espace très créatif pour moi. Je venais de quitter un collectif de performance avec lequel je travaillais depuis dix ans, The Kingpins. J’ai alors abandonné les performances collectives pour réaliser des oeuvres en solo, ce qui était vraiment différent. J’avais besoin d’un nouvel environnement et de distance pour trouver mon propre langage en tant qu’artiste. J’avais initialement prévu d’aller à Berlin, mais Paris m’a donné plein d’idées : la ville, les gens que je côtoyais, et le changement de perspective à un certain moment de ma vie m’ont aidée à avancer. Ayant des racines latines, j’aime baigner dans cette culture. En 2006, j’ai visité le Palais de Tokyo, alors dirigé par Nicolas Bourriaud et Jérôme Sans. Cette institution m’a enthousiasmée, je n’en avais jamais connu de pareille, à une telle échelle et avec une telle ambition. La rencontre avec mon futur mari, l’artiste Mathew McWilliams, a aussi joué un rôle majeur dans ma décision de rester à Paris !

Angelica Mesiti, Assembly, Pavillon australien, 58e Biennale de Venise, 2019. © Josh Raymond

En 2019, vous avez bénéficié d’une grande visibilité internationale grâce à Assembly, présenté dans le Pavillon australien à la 58e Biennale de Venise. Il y est question de la communication dans le monde d’aujourd’hui…

Être invitée à représenter un pays est une proposition très étrange, surtout pour une artiste qui n’habite plus dans son pays natal. En réfléchissant à cette idée de représentation, l’important pour moi était de donner un espace à ceux qui n’en ont pas. À cette période, la politique mondiale, les dirigeants et les décisions prises en notre nom suscitaient un sentiment partagé d’insatisfaction. Je vivais à Paris, près de la place de la République, où les gens manifestaient leur volonté de changement… Cela a aussi eu un impact sur moi. Je me suis souvenue d’un objet chiné dans un marché aux Puces à Rome, bien des années auparavant, une « Michela » – une machine sténographique inventée au xixe siècle par Antonio Michela-Zucco, calquée sur un clavier de piano et utilisée au Sénat italien pour rédiger les rapports parlementaires officiels. J’y ai tout de suite vu la possibilité de traduire le texte en musique, puis en geste chorégraphique. Ce fut la genèse du projet. Je voulais ouvrir de nouvelles voies de communication, d’échange, entre des individus qui ne bénéficient habituellement d’aucune visibilité ni d’écoute. À mes yeux, la Biennale est un espace pour faire émerger des idées ambitieuses.

Les modes de communication non verbaux étaient également au coeur de votre exposition personnelle au Palais de Tokyo – la première dans une institution française, en 2019. Son titre, « Quand faire c’est dire », se réfère à une série de conférences du philosophe du langage J. L. Austin dans les années 1950. Un choeur en langue des signes, un message en morse transposé dans une forme musicale, chorégraphique, performative… Créer des langages à partir de systèmes existants est un fil conducteur de votre oeuvre.

Développer de nouvelles façons de communiquer m’intéresse en effet, c’est une idée excitante, pleine de potentiel. Les arts visuels contemporains peuvent recourir à la musique, aux sons, aux gestes pour les combiner et générer d’autres langages et modes d’échange. Les possibilités à explorer me semblent infinies, cela relève de l’invention. De plus, en tant que spectatrice, j’aime que les artistes me touchent à travers un langage qu’ils ont eux-mêmes créé.

Vue de l’exposition « Angelica Mesiti. Quand faire c’est dire », Palais de Tokyo, Paris, 2019. Courtesy de l’artiste, galerie Allen (Paris) et Anna Schwartz Gallery (Melbourne). Photo : Aurélien Mole

La musique, à ce titre, joue un rôle important dans vos films…

Je suis consciente de l’influence de la musique sur notre interprétation des événements, elle peut être si évocatrice, si puissante. Néanmoins, j’entretiens avec elle une relation prudente. Pendant longtemps, la musique a occupé une place centrale dans mon travail, mais uniquement lors de la performance, dans la dynamique de l’action. Les deux dernières oeuvres que j’ai réalisées sont les premières où la musique est posée sur l’image. Elle fait partie de la création, sans nécessairement apparaître à l’écran. Par exemple, les voix ajoutent une dimension sculpturale à la pièce présentée à la galerie Allen. Elles sont suspendues dans l’air, les gens peuvent se déplacer en les écoutant, et elles apportent un rythme aux images. La musique et le son seront les éléments principaux des réalisations futures auxquelles je pense.

Vous privilégiez les installations vidéo immersives : plusieurs écrans répartis dans l’espace, qui nécessitent une participation active du visiteur. Cherchez-vous à créer un effet particulier par le biais d’un tel dispositif ?

Je pense effectivement au public lorsque je conçois une oeuvre. Au début de ma pratique, je m’efforçais de rendre le visiteur moins passif. Mon travail étant basé sur la performance, je voulais créer un échange dynamique avec ce qui se déroule sur l’écran, je cherchais une participation. Citizens Band a été ma première production impliquant plusieurs écrans (quatre), qui obligeait le public à bouger. Assembly est un dispositif architectural qui vise à susciter une relation entre les personnes au sein de l’oeuvre. Dans une assemblée, vous êtes en cercle, les uns en face des autres. Ce n’est pas une expérience solitaire, déconnectée, vous pensez à la manière dont vous occupez l’espace.

Comment préparez-vous vos projets ? Quel est le processus de création, de l’idée à l’exposition ?

Il diffère d’un projet à l’autre. Par exemple, lorsque j’ai été invitée, en 2017, à réaliser une œuvre (Mother Tongue) à Aarhus, au Danemark, Capitale européenne de la culture, j’ai d’abord visité les lieux, pour comprendre l’environnement. Il peut aussi s’agir d’une rencontre avec quelqu’un, comme Mohamed, le musicien du métro parisien filmé pour « Quand faire c’est dire », au Palais de Tokyo. La recherche joue un rôle essentiel dans mon processus, c’est pourquoi je n’ai jamais eu d’atelier. C’est une combinaison entre être dans le monde, influencée par un environnement, des gens, des échanges, puis m’isoler chez moi pour mettre mes idées en forme, selon une démarche très personnelle. L’écriture, les croquis, les plans font partie du processus… Puis je retourne sur les sites avec l’équipe de tournage pour construire une série d’images. Il s’ensuit une longue période de postproduction. Je suis ma propre monteuse, j’aime beaucoup voir l’oeuvre évoluer.

Quels sont vos prochains projets ?

En 2021, une exposition à la Talbot Rice Gallery à Édimbourg, en Écosse, où je présente une sélection de mes oeuvres en lien avec sa collection – c’est la première fois que je fais cela. Je vais aussi participer à l’exposition « The Musical Brain » sur la High Line, à New York, puis à la Borås Art Biennial en Suède, intitulée « Deep Listening for Longing ». En 2022, j’exposerai dans ma galerie australienne, Anna Schwartz Gallery, à Melbourne. Enfin, je prépare un projet important pour 2023, mais dont je ne peux pas parler pour le moment.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste ?

Je dirais : aucune expérience n’est sans valeur. Tout est source d’apprentissage, le travail fait le travail. Nouez de bonnes relations avec vos pairs, elles sont précieuses. Et gardez vos yeux et vos oreilles bien ouverts.

« Angelica Mesiti. Over the Air and Underground », 4 septembre-9 octobre 2021, galerie Allen, 6 Passage Sainte-Avoye Paris 75003.