À la veille de l’annonce par Emmanuel Macron de la fermeture des lieux publics en France, Sarah Sze, dont le voyage a Paris venait d’être annulé, a répondu par téléphone à nos questions. Son exposition était alors en cours de montage à la galerie Gagosian. Étrange résonance entre certaines images aux accents silencieusement apocalyptiques et celle des Champs-Élysées désertés pour cause de crise sanitaire.

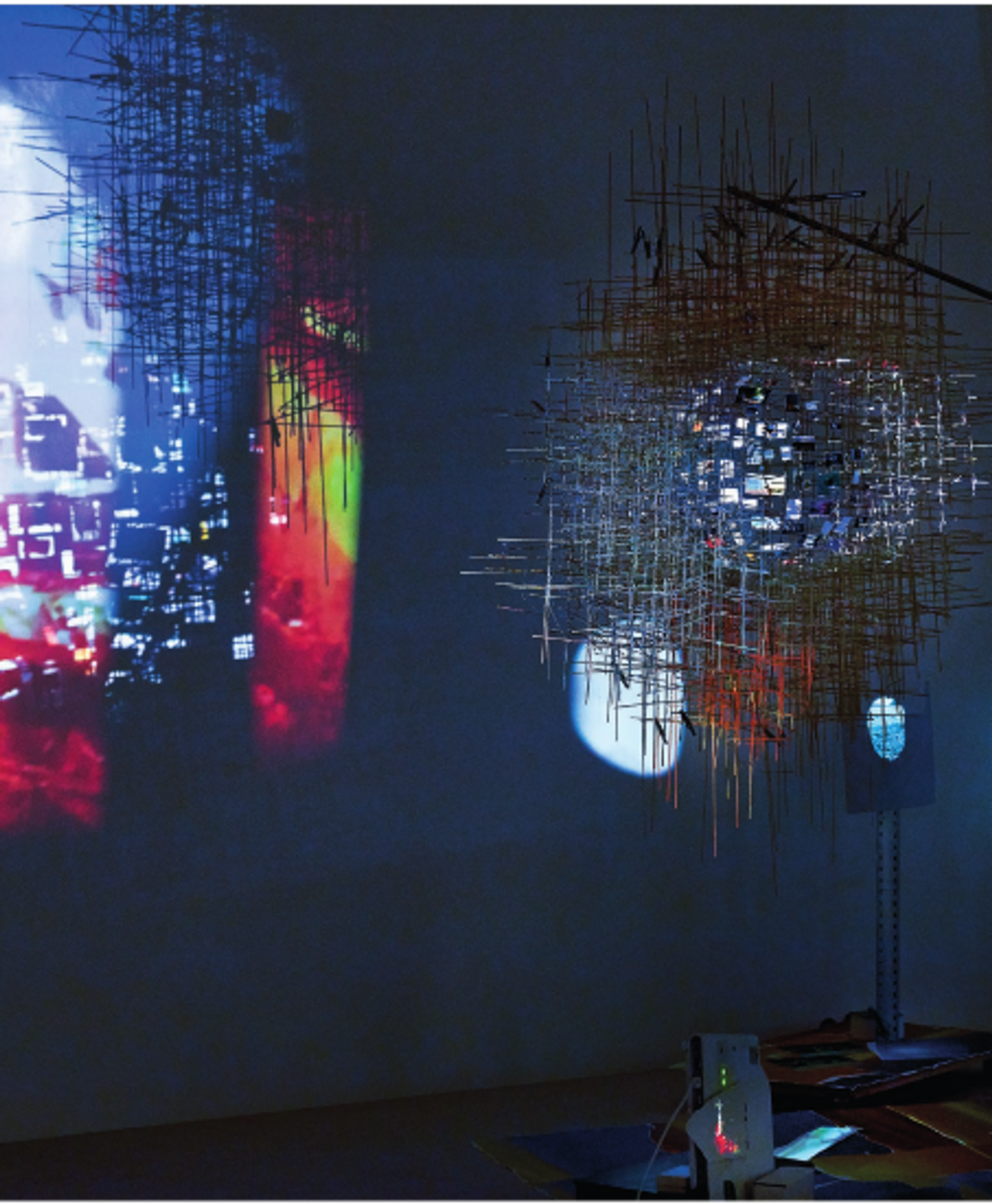

Sarah Sze, Plein Air (Times Zero), 2020, installation, technique mixte, galerie Gagosian, Paris. Courtesy de l’artiste et galerie Gagosian. Photo Thomas Lannes

Avez-vous toujours su que vous vouliez être artiste ?

Oui, je dessine et je fais des choses avec mes mains depuis l’enfance. Mon père est architecte, et son bureau était dans notre maison. J’ai grandi entre les dessins et les maquettes. Les musées sont mes endroits préférés au monde depuis toujours : ce sont d’extraordinaires sanctuaires.

Une œuvre en particulier vous a-t-elle marquée à vos débuts ?

Il y a eu plusieurs moments dans ma vie au cours desquels j’ai compris les différents registres possibles d’une œuvre d’art. Chez nous, il y avait un poster de Love de Robert Indiana : avant de savoir lire, je croyais que c’était une forme abstraite ! Nous avions aussi un poster d’une estampe du mont Fuji de Hiroshige, qui m’a beaucoup inspirée. C’est un genre qui a un peu disparu aujourd’hui, mais les posters d’œuvres d’art célèbres étaient très répandus dans les années 1970. Quand on grandit avec une image, elle brûle dans votre mémoire, et peut devenir une façon de se souvenir d’une époque. Plus tard, j’ai vu une rétrospective Jackson Pollock au MoMA [Museum of Modern Art, New York]; je me souviens avoir eu l’impression que certains tableaux étaient plus forts que d’autres, et je me souviens aussi avoir cherché à percevoir, devant un ensemble d’œuvres, les décisions qui avaient entraîné leur auteur dans différentes directions. Cela résonne beaucoup avec mon exposition à la galerie Gagosian : la façon dont une idée est générée, dont elle grandit, se développe dans le temps, et peut disparaître…

Quand on regarde vos œuvres, on a l’impression qu’il n’y a pas de limite entre la peinture, la sculpture et l’installation.

Absolument ! Même si je n’ai pas pu venir à Paris en raison de la crise sanitaire, j’ai préparé l’accrochage avec beaucoup de soin depuis mon atelier, selon cet objectif de faire disparaître toute frontière entre les médiums, afin qu’ils puissent permuter. Je voudrais que l’on sorte de la galerie en repensant un peu différemment à mon installation après avoir vu les peintures présentées dans la salle suivante. C’est l’idée d’une vision périphérique, presque une manière filmique de voir les œuvres : on regarde à la lumière de ce que l’on a vu auparavant et tout autour. J’ai voulu faire une première salle obscure pour désorienter le visiteur, l’attirer dans un coin de la pièce afin qu’il regarde Plein Air (Times Zero) puis l’inviter à se retourner pour voir une peinture encadrée par la porte dans l’extraordinaire lumière naturelle qui baigne le deuxième espace de la galerie.

L’expérience qui consiste à naviguer dans l’œuvre, à se demander d’où viennent les choses et où elles vont m’intéresse beaucoup. Aujourd’hui, plutôt que de lire des mots, on lit souvent des images.

En préparant ce parcours, je pensais (dans une moindre mesure évidemment !) à ma visite du Taj Mahal, en Inde : quand on en voit des photos, on imagine qu’il n’y a pas de plus bel endroit. Mais il faut être sur place pour se rendre compte de la profondeur du lieu, sur le chemin par lequel on y accède, succession de vestibules obscurs et de cours créant un rythme, presque un battement. On voit un portail au loin, comme si on regardait dans une lentille optique et, lorsque l’on sort du dernier vestibule, il y a un appel d’air et de lumière : l’espace s’ouvre tout autour de nous, avec la lumière du bâtiment blanc qui se reflète dans la rivière à l’arrière.

Vous avez d’abord reçu une formation de peintre, avant de vous consacrer aux grandes installations qui vous ont rendue célèbre. Face à vos tableaux récents, certains parlent de « retour à la peinture ». Cependant, même si ce n’est pas ce qui saute aux yeux d’emblée, il semble y avoir quelque chose de très pictural dans votre travail depuis ses origines…

En effet, je ne crois pas que ce soit un retour. J’ai toujours peint, et pas toujours montré mes peintures. Je suis entrée à l’université comme peintre. Ma sculpture, au début assez conceptuelle, vient de ma peinture, qui est au contraire liée à la théorie de la couleur, à la figure… La définition de la peinture peut être très large mais, à chaque fois que l’on met une couleur sur une surface, tout le spectre change. J’essaye de transcrire ce principe structurel dans l’espace. En d’autres termes, j’ai appris la sculpture par la peinture. La plupart des dessins, estampes et peintures que j’ai réalisés étaient des cadeaux, soit pour des proches, soit pour des ventes caritatives destinées à des musées et des associations. C’était une autre façon de produire des œuvres, comme une pratique parallèle très intime et intérieure, sans que j’aie à réfléchir à la manière dont ces objets s’articulent avec ceux qui précèdent.

L’installation Plein Air, réalisée pour l’exposition, offre aux visiteurs toutes sortes de narrations possibles. Cela peut faire penser aux paysages chinois dans lesquels on s’aventure, sur des chemins et dans des forêts, suivant un itinéraire que l’on se crée. Est-ce quelque chose qui fait écho à votre langage plastique ?

Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de montrer les choses sur un piédestal, mais de mettre en jeu un principe d’exploration, et des moments de découverte ayant une qualité temporelle singulière. Mes médiums sont peut-être le temps et l’espace plutôt que la peinture et la sculpture. Je m’interroge sur la façon dont on crée ces lieux et ces instants où on se révèle à soi-même. C’est précisément une idée inhérente à la peinture chinoise, qui s’est par la suite développée dans la peinture japonaise marquée par le shintoïsme. Dans les paysages chinois comme dans cette exposition, il y a un moment où on est attiré par une petite échelle – par exemple les petites vidéos de l’installation. La peinture chinoise, davantage que les estampes japonaises, représente de vastes paysages avec une présence humaine minuscule, un tout petit personnage qui porte un sac… Ce n’est pas la question de la miniature qui importe, mais celle d’un changement d’échelle obligeant à voir les choses différemment. Un peu comme à Versailles, où la rigueur, la symétrie et la hiérarchie déterminent tout; puis, quand on atteint un espace que l’on envisageait dans une perspective, on ne se souvient plus comment on y est arrivé. Toute notre vie est liée à la promenade et à l’errance, dans la fragilité et le hasard : la façon dont on naît, dont on meurt, dont on tombe amoureux… Nos plus grands moments sont complètement hors de contrôle. C’est cela que je veux montrer, à l’inverse de vitrines dans un musée.

Quand on regarde vos œuvres, on n’est jamais face à une seule image, mais devant une constellation de fragments. La fragmentation semble être le sujet même de ces œuvres.

Pour moi, la forme est le sujet ! En termes de narration, la première salle est assez nue, avec une installation et beaucoup de vide; l’espace que l’on traverse fait partie de l’exposition. Puis il y a la révélation des tableaux dans la lumière. Dans l’escalier qui conduit à l’étage supérieur se trouve Double Wishbone, une sculpture constituée d’un filet de peinture disposé sur une chaînette métallique, comme une trace.

Elle fait écho au pendule qui se trouve dans la grande installation : une autre image du temps ou de la gravité ?

C’est aussi un jeu avec l’architecture, comme un espace en négatif, un indice qui conduit à l’étage. Oui, un pendule pour le bâtiment effectivement. J’aime beaucoup Piranèse – j’utilise d’ailleurs une représentation du Colisée dans une de mes peintures. L’installation montre la manière dont les images et la mémoire se développent ou se dégradent dans nos têtes et nos vies, un peu comme dans un film.

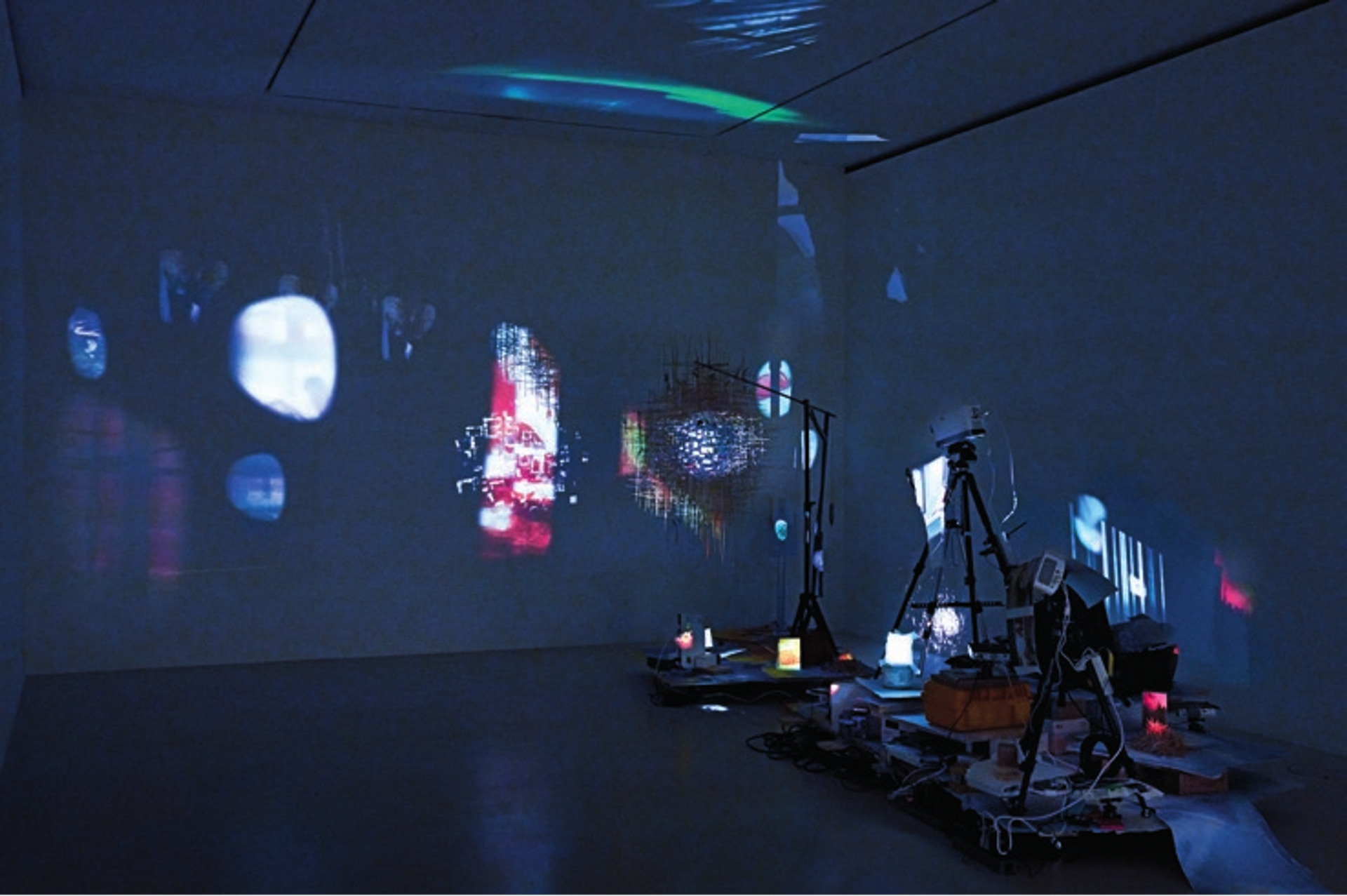

Sarah Sze, Plein Air (Times Zero), 2020, installation, technique mixte, galerie Gagosian, Paris. Courtesy de l’artiste et galerie Gagosian. Photo Thomas Lannes

La circulation des visiteurs fait écho à celle des images, que l’on retrouve souvent d’une œuvre à l’autre dans un effet comparable à la réverbération sonore: par exemple, un petit renard dans la neige ou un enfant endormi.

Quand on lit un roman pour la deuxième fois, on comprend différemment la manière dont les choses se développent. Quand on voit des œuvres les unes après les autres, on les comprend aussi différemment – comme les personnages d’un roman. La circulation dans un espace est évidemment très liée à la circulation dans le temps. Refaire à l’envers le chemin d’une exposition, c’est comme revoir un film à l’envers !

Vos images résistent beaucoup à l’interprétation. D’ailleurs, comme dans un jeu de piste, on est tenté de chercher d’où elles proviennent, si vous les avez trouvées ou fabriquées. C’est le cas en particulier des nombreuses projections vidéo. On peut même jouer avec les rais de lumière, en les interrompant d’un geste de la main…

L’expérience qui consiste à naviguer dans l’œuvre, à se demander d’où viennent les choses et où elles vont m’intéresse beaucoup. Je m’interroge souvent sur l’origine des images, sur la personne qui les a produites, sur la manière dont on les utilise au lieu de l’écriture pour se souvenir des choses. Aujourd’hui, plutôt que de lire des mots, on lit souvent des images.

Dans les œuvres mêmes, vous montrez les outils ayant servi à les réaliser : les emballages des matériaux, les fils électriques qui relient les différents éléments…

J’aime l’idée que la sculpture soit l’outil, et je cherche à donner le sentiment que la fabrication advient sous nos yeux. Nous avons parlé du processus de la découverte. L’une des autres questions sur lesquelles je réfléchis depuis quelque temps concerne la reconnaissance. Dans les images que je choisis, on peut identifier quelque chose de familier. Ce sont des images spécifiques pour moi, mais qui peuvent l’être aussi pour vous, que vous auriez pu prendre avec votre téléphone, qui pourraient être des souvenirs.

Vos installations sont comme des lanternes magiques : des dispositifs qui projettent des images sur les murs et jusqu’au plafond. Cela évoque à la fois des planétariums et les jeux d’enfants qui consistent à faire avec les mains des animaux en ombres chinoises –d’ailleurs, une des petites vidéos de l’installation en montre un exemple. Là aussi, il y a un phénomène de reconnaissance, d’apparition magique des images. On se trouve en quelque sorte devant votre propre usine à images !

Cela revient aussi à la définition du cinéma et de la photographie : il s’agit de jeux de lumière. Dans Plein Air, beaucoup d’images qui paraissent très spectaculaires ne sont en fait que des détails du quotidien, saisis avec mon téléphone. Et si vous voulez montrer un avion qui décolle, vous pouvez aussi en acheter une vue sur Internet. C’est étrange, mais c’est ainsi.

Toute notre vie est liée à la promenade et à l’errance, dans la fragilité et le hasard. Nos plus grands moments sont complètement hors de contrôle. C’est cela que je veux montrer, à l’inverse de vitrines dans un musée

Votre œuvre présente également un aspect plus sombre : ces papiers déchirés, ces images que l’on imagine provenir d’inondations, d’un incendie, d’un accident d’avion. On pourrait penser aux ruines d’un monde post-apocalypse – sans que l’on n’assiste jamais au désastre lui-même.

Il y a une tension dans toutes ces images, l’idée d’une grande fragilité, une angoisse constante quant à ce qui peut se dérouler, le sentiment qu’à tout moment les choses peuvent mal tourner. Je ne sais pas si je conçois tout cela de façon très sombre. La déchirure est comme un incident hors de notre contrôle. La beauté et la terreur qu’elle génère sont liées au caractère éphémère de celle-ci, elle ne peut pas être réitérée. Ce qui est sombre, ce qui s’y cache, c’est la mortalité. Cela rejoint notre appréhension du temps.

La littérature, est-ce important pour vous ?

Chez nous, il y avait des livres partout. Beaucoup de mes titres viennent de poèmes ou de morceaux de musique. Je suis en train de réaliser une sculpture pour l’aéroport de La Guardia à New York, dont le titre est Shorter Than the Day, d’après un texte d’Emily Dickinson, l’une de mes poètes de prédilection : « Because I could not stop for Death/ He kindly stopped for me/ The Carriage held but just Ourselves/ And Immortality. » Je suis très sensible aux changements d’échelle, aux lumières et aux ombres qui s’inversent dans ce texte, la structure en est vraiment le sujet. Pendant que je créais les peintures pour l’exposition, je lisais Une éducation de Tara Westover, un livre très profond sur la nature de la souffrance et de la douleur. Quand je pense à une peinture, je me souviens de ce que je lisais en la réalisant, la lecture s’imprime dans un temps donné, un peu comme la musique. J’essaye de faire ça en peinture : capter en images une atmosphère, des sensations, un silence.

Si vous sollicitez certainement des collaborations techniques pour vos installations, il ne semble pas que vous ayez de nombreux assistants en peinture.

Je travaille radicalement seule en peinture, sauf pour déplacer les châssis ! Je suis même assez extrême dans ma manière de m’isoler.

Comment concevez-vous une œuvre après l’autre ?

Quand on a la satisfaction intense de faire à plein temps ce que l’on a voulu faire, on peut avoir le sentiment que l’œuvre se crée d’elle-même. À un moment, je disais que je travaillais les œuvres en trois temps : une première version complètement différente de ce que je faisais avant, une deuxième moins neuve mais plus raffinée, puis une troisième qui était trop parfaite, donc il fallait recommencer ! Cette manière de voir les choses est un peu littérale… Dans la série de peintures pour l’exposition parisienne, que j’intitule Times Zero, et dans l’installation Plein Air, les images apparaissent libérées de leur cadre. L’architecture devient la sculpture. On n’est pas sur un banc dans un musée en train de regarder un film – de nombreux artistes font ça très bien. L’installation est une sculpture dans laquelle on peut entrer. Le reflet de la sculpture qui se trouve derrière est également important : l’œuvre génère des échos d’elle-même. Il y a beaucoup d’éclaboussures et de renversements : une image de feu qui se cogne dans un tas de cure-dents puis arrive sur le mur, une autre image qui voyage à travers des surfaces et un espace, et qui se transforme sous nos yeux. Je ne cherche pas à faire un théâtre, mais un théâtre pour la vision réelle.

Il en est de même pour la sphère en cure-dents : une image est projetée sur le mur et se charge d’une accumulation de couleurs et de formes le long du rai de lumière, comme une existence humaine enrichie par le temps qui passe.

Exactement, et l’erreur, ou les restes, ou la trace deviennent ce qu’il y a de plus poignant.

--

« Sarah Sze », dates à définir, galerie Gagosian, 4, rue de Ponthieu, 75008 Paris.