En 1971, à l’occasion de la première exposition de Yoko Ono (née en 1933) dans un musée, les journalistes insistaient sur la difficulté, fréquemment soulignée par la suite, à présenter son œuvre. Non sans paradoxe, cette difficulté naît de son travail lui-même, à la fois célébration de la force de l’esprit et critique radicale des institutions artistiques et de l’autorité de l’artiste. Yoko Ono, proche de John Cage, qui lui a dédié une de ses compositions, et de l’iconoclasme de Fluxus, a participé activement, dès la fin des années 1950, à la révolution de la musique expérimentale et de l’art conceptuel – participation qui fait l’objet de deux salles particulièrement stimulantes à la Tate Modern («Concerts and Instructions » et « Strip Tease Show»). Selon Yoko Ono, nul besoin des cimaises d’une galerie pour montrer l’art, nul besoin non plus d’être artiste «professionnel». Son œuvre, constituée en grande partie de happenings, par définition éphémères, et d’instructions, courts textes qui encouragent le spectateur à réaliser lui-même les pièces, échappe précisément au dessein conservateur des musées. Elle les contraint, quand ceux-ci – à l’exemple de la Tate – souhaitent rendre compte de cette audace, à faire preuve d’imagination.

Les commissaires de la rétrospective londonienne parviennent à éviter l’écueil d’une manifestation figée qui reposerait essentiellement sur des documents d’archives (photographies de performances ou d’événements, affiches, invitations, etc.). Ces documents y figurent, bien sûr, mais beaucoup sont traversés par la poésie caractérisant la pensée de Yoko Ono. Au reste, ils accompagnent nombre de ses films, rarement diffusés (il faut prendre le temps de regarder le formidable Fly de 1970 en entier!), des installations et des reconstitutions d’œuvres participatives, qui tous témoignent de l’irrévérence de Yoko Ono et, composante ignorée du grand public, de son humour.

Détourner le regard

La rétrospective de la Tate Modern, la plus vaste jamais organisée en Grande-Bretagne, réunit 200 pièces, la plupart datant des années 1960- 1970. En effet, une grande partie du parcours met en avant le séjour fructueux de l’artiste en Angleterre, entre 1966, année durant laquelle elle s’installe à Londres à la faveur d’une invitation par l’avant-garde locale, et 1971, celle de son retour à New York en compagnie de John Lennon, devenu entretemps son époux et principal collaborateur. L’exposition s’ouvre sur une projection de Eyeblink (1966) dans laquelle l’œil gauche de l’artiste est filmé en gros plan et au ralenti, jusqu’au clignement. Au seuil du parcours, sous ce regard teinté d’amusement, nous voilà prévenus : intelligence et facétie sont au rendez-vous ! Une chronologie, exercice certes très convenu, mais qui a le mérite de contextualiser une trajectoire, aurait ici été la bienvenue.

La première salle, consacrée à Lighting Piece (1955), est à comprendre comme un résumé de la manifestation. Elle montre comment, à partir d’une idée, Yoko Ono invente plusieurs œuvres de nature diverse. Durant sept décennies de création artistique, cette approche restera la sienne, nourrie de thèmes récurrents tels que le ciel, le souffle, le don, la réparation, la mémoire. Ainsi Lighting Piece est-elle d’abord une instruction. Une instruction qui, avec une simplicité déconcertante, dit ceci : « Allume une allumette et regarde-la jusqu’à ce qu’elle s’éteigne. » Sept ans plus tard, à Tokyo, au cours d’un événement long de plusieurs heures, Yoko Ono performe son instruction dans une salle le plus souvent plongée dans l’obscurité. Puis, en 1966, elle réalise Film No. 1 (Match), dans lequel une allumette, filmée au ralenti, se consume durant pas moins de 5 minutes et 4 secondes. Une éternité.

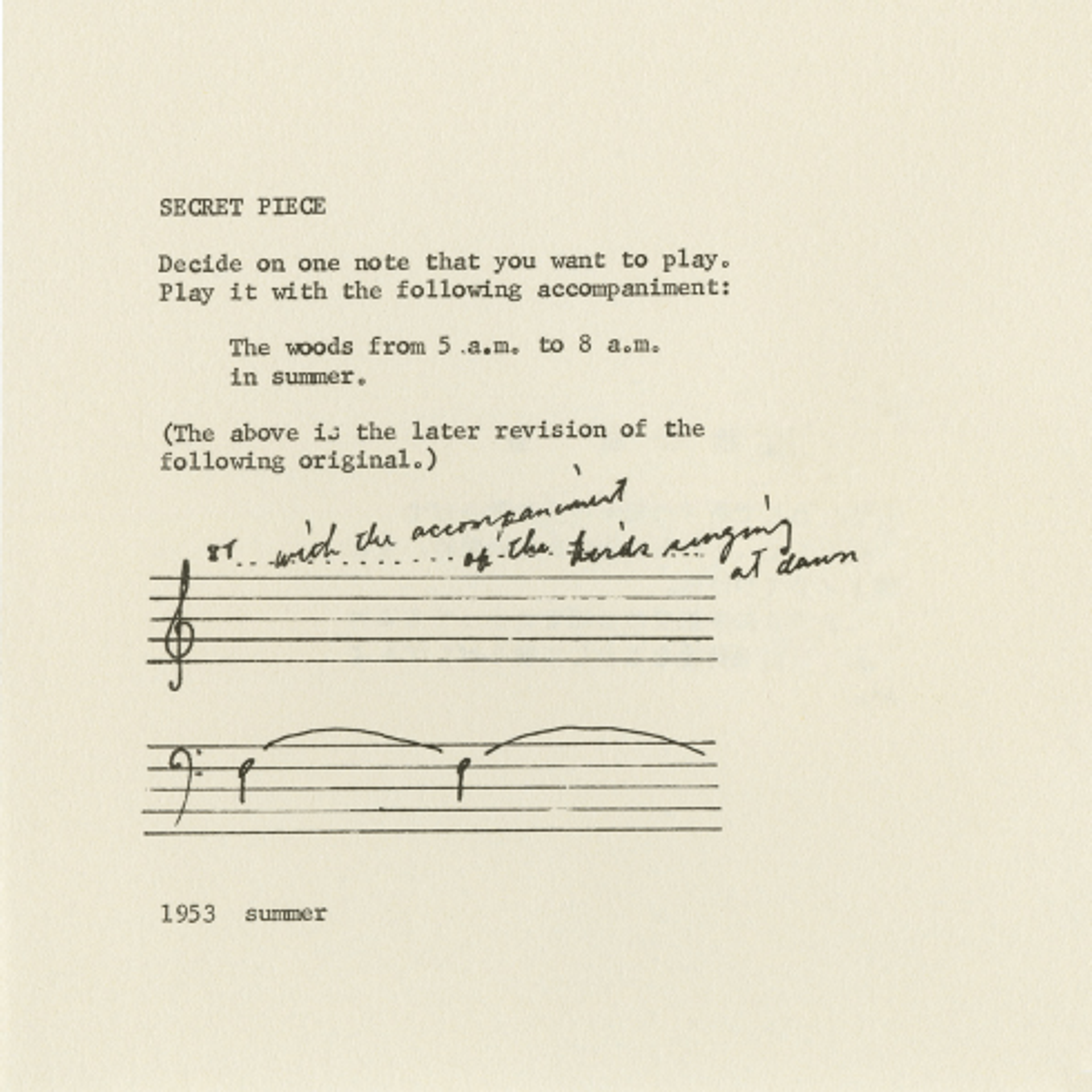

L’exposition ne cesse de révéler, dans les séquences succédant à cette introduction éloquente, la fertilité de l’imagination de Yoko Ono, mais aussi la plasticité autant que l’économie des moyens qu’elle déploie pour doter ses instructions d’une existence tangible – elle qui affirme avoir frôlé la folie à force de formuler des dizaines de ces prescriptions réunies en 1964 dans un livre d’artiste fondateur de l’art conceptuel, Grapefruit (dont on découvrira dans la quatrième salle le tapuscrit original exposé pour la première fois outre-Manche). Ainsi la section « Strip Tease Show » porte-t-elle sur les variations autour de la présence et de la disparition, conçues au début des années 1960 et dans lesquelles elle procède à une mise à nu de l’esprit : Strip Tease for Three (1964) qui donne à voir non pas des femmes se dénuder, mais trois chaises vides ; Bag Piece (1964) où deux personnes s’enferment dans un grand sac noir sous les yeux des spectateurs ; et Cut Piece (1964), sa performance devenue la plus célèbre, dans laquelle sans ciller, ou presque, elle laisse l’assistance découper un à un ses vêtements.

Yoko Ono, Secret Piece, dans Grapefruit, tapuscrit, page 11, 1964. Courtesy de l’artiste

Le message et le médium

La partie centrale de la manifestation, intitulée « The Message is the Medium » (d’après une expression détournée du théoricien des médias Marshall McLuhan), se penche sur le séjour anglais de Yoko Ono. Il ne faut pas interpréter ce choix du musée londonien sous l’angle du chauvinisme. Si l’artiste a peu goûté ces années, en raison principalement de l’accueil, d’une grande violence, qui lui a été fait par la presse et les fans des Beatles, elles ont toutefois constitué un moment charnière dans son œuvre. En effet, ponctuée par deux solo shows importants (1966 et 1967), cette période permet à Yoko Ono d’expérimenter de nouvelles pratiques – des installations ambitieuses (Half-A-Room, 1967) ou des happenings dans l’espace public (Lion Wrapping Event, 1967) –, d’enregistrer ses premiers disques en collaboration avec John Lennon ou avec le jazzman Ornette Coleman, et, toujours en compagnie de John Lennon, d’apporter à son engagement pacifiste une dimension nouvelle (les deux Bed-Ins for Peace à Amsterdam et Montréal en 1969, la campagne mondiale d’affichage War is Over (If You Want It), également en 1969, etc.).

On peut regretter que la fin de l’exposition s’avère moins cohérente. La section « Surrender to Peace » réunit sans véritable articulation plusieurs pièces postérieures au retour de Yoko Ono à New York : il est dommage de ne pas avoir donné davantage de place à ces quatre décennies de production. Le passage de l’artiste de la musique expérimentale à la musique pop n’est que trop rapidement évoqué, mais un espace permet toutefois d’écouter l’ensemble de sa discographie (dont le très recommandable Feeling the Space et le très beau Rising sortis respectivement en 1973 et 1995). Son engagement féministe aurait également mérité des développements. Le parcours s’achève néanmoins sur une œuvre qui, espérons-le, stimulera la cu+riosité : la vidéo de Whisper, performance donnée par Yoko Ono, alors âgée de 70 ans, à l’Opéra de Sydney, et dans laquelle elle communique toute la maîtrise et la puissance de son cri, si longtemps moqué, « une voix de femme », comme elle le qualifie.

Enfin, l’un des grands plaisirs de l’exposition réside dans la reconstitution de certaines des œuvres participatives inventées par l’artiste et que le public s’approprie avec enthousiasme. Le jour de ma visite, une jeune femme et son fils se sont glissés dans un de gros sacs noirs de Bag Piece, deux amies se sont serré la main en riant à travers une large toile blanche trouée (Painting to Shake Hands), une dame a saisi d’un trait de crayon l’ombre projetée de son vieux mari sur le mur (Shadow Piece) et des dizaines de personnes avaient déjà scotché au mur un mot tantôt rageur, tantôt ému sur leur mère (My Mommy is Beautiful). Grâce à un esprit magnifiquement subversif, l’ambition de Yoko Ono de créer un art accessible et ancré dans la vie a alors semblé s’être réalisée.

-

« Yoko Ono : the Music of the Mind », 15 février - 1er septembre 2024, Tate Modern, Bankside, Londres SE1 9TG, Royaume-Uni.

-

À lire : Camille Viéville, Ono, Paris, Éditions Les Pérégrines, 2024, 160 pages, 16,50 euros.