Les artistes ont toujours cherché à faire vivre au spectateur l’expérience de l’œuvre. À la Renaissance, ce sont les fausses mouches peintes en trompe-l’œil par Carlo Crivelli qui donnaient envie de les chasser du portrait de la Madone Lenti, une Vierge à l’enfant où elles s’étaient posées. Plus tard, c’est Le Radeau de la Méduse peint si grand par Théodore Géricault qu’il donne l’impression de « participer » au drame du naufrage. Ou encore les gigantesques panoramas (celui de Lucerne qui raconte la débâcle de l’armée française dirigée par le général Bourbaki est un chef-d’œuvre du genre et l’un des rares encore conservés à ce jour) qui, au XIXe siècle, mélangeaient décors peints et objets réels. Sans oublier Mark Rothko et Barnett Newman chez qui la vibration de la couleur est une porte à travers laquelle le visiteur entre dans le tableau. Ce n’est pas de l’art immersif à proprement parler, même si la perte des repères avec la réalité reste bien l’idée.

Judy Chicago, Feather Room, 1966 (reconstruction, 2023). Courtesy Judy Chicago. Photo : MCBA, Étienne Malapert

Le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne (MCBA) tente une approche plus formelle. « Immersion. Les origines : 1949-1969 » est une exposition de quatorze œuvres, certaines recréées pour l’occasion, dans lesquelles les visiteurs pénètrent littéralement. Organisée sur deux étages, l’exposition aligne les stands, un peu à la manière d’une fête foraine. Au point d’être devenue le rendez-vous des familles qui font la queue pour entrer au musée pendant les week-ends d’hiver. Il faut dire que se lancer dans le cube de Judy Chicago rempli de 300 kg de plumes à quelque chose de tentant. Les adultes y retrouvent leur âme d’enfant et les enfants de quoi transformer l’institution en terrain de jeu. Sauf lorsqu’il s’agit, une fois sorti, de se débarrasser de ce duvet qui s’accroche partout.

Les commissaires ont délimité une période historique de vingt ans qui démarre avec l’Ambiente spaziale de Lucio Fontana, pièce de 1949 d’où émerge, sous une lumière noire, un paysage intersidéral phosphorescent bricolé avec les moyens du bord. L’œuvre matérialise pour la première fois les théories du groupe spatialiste formé autour de l’artiste italien. « Épris de conquête spatiale, ils appellent à un dépassement de la peinture, de la sculpture, de la poésie et de la musique au profit d’un art spatial », écrit Choghakate Kazarian, curatrice de l’exposition avec Camille Lévêque-Claudet, dans le riche catalogue publié à cette occasion. « Il ne s’agit pas d’une synthèse du vieux rêve de l’œuvre d’art totale, poursuit la co-commissaire, mais bien d’un dépassement de la matérialité même de l’œuvre et des différentes catégories de l’art, en accord avec les nécessités d’une époque nouvelle : l’ère spatiale. »

Gianni Colombo, Spazio elastico, 1967 (reconstruction, 2023). Courtesy Archivio Gianni Colombo, Milano. Photo : MCBA, Étienne Malapert

Ce qui explique que ces premières expériences immersives sont souvent transalpines, le boom économique du pays ayant aussi apporté une formidable vitalité aux galeries de la Péninsule. Six des installations exposées sont ainsi italiennes. Remontée à Lausanne, Une caverne de l’antimatière de Giuseppe Pinot-Gallizio recouvrait à l’origine les murs, le sol et le plafond de la galerie René Drouin à Paris en 1959. Ces toiles de peintures industrielles fabriquées selon un procédé breveté par l’artiste se veulent ainsi à la jonction entre la création, la grotte préhistorique et la destruction, l’abri antiatomique. Un peu plus loin, on découvre le Spazio elastico de Gianni Colombo de 1967 qui étire ses élastiques fluorescents pour construire une structure cubique révélée par un éclairage ultraviolet et Luna, box plongé dans l’obscurité que Fabio Mauri a rempli de billes de polystyrène. Comme son nom l’indique, la pièce était censée donner l’impression aux visiteurs de marcher sur la lune. On était en 1968, un an avant la mission Apollo 11.

Fabio Mauri, Luna, 1968 (reconstruction, 2023). Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato. Donazione dello Studio Fabio Mauri, Associazione per l’arte L’esperimento del mondo. Photo : MCBA, Étienne Malapert

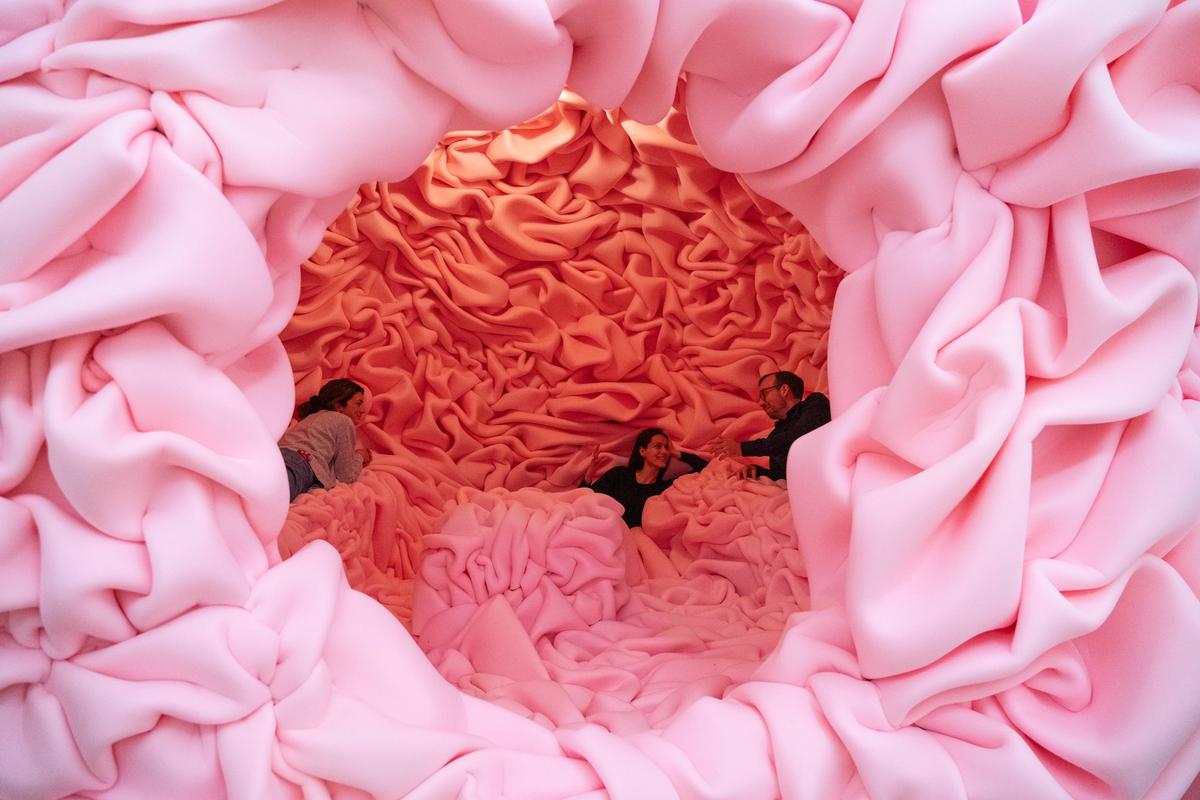

L’exposition traverse l’Atlantique. James Turrell utilise la lumière pour brouiller les récepteurs sensoriels. Raemar Pink White est l’une des premières œuvres de l’artiste américain, à l’époque, vers 1968, où il participe au mouvement Light and Space. Plongé dans une ambiance rose absolue, le visiteur ne sait plus où se trouvent les limites de la pièce, la lumière abolissant les angles et les frontières entre le sol, les murs et le plafond. Principe presque similaire pour l’Allemand Ferdinand Spindel qui perd le spectateur dans un dédale en plastique transparent sur lequel il projette des images psychédéliques. Le parcours se clôt en 1969 avec Jesús-Rafael Soto, le roi de l’immersion, dont le MCBA présente l’un de ses fameux Pénétrables dans lequel on entre et on ressort en frayant à travers un faisceau de tiges métalliques.

L’exposition aurait sans doute pu continuer. La Japonaise Yayoi Kusama figure en bonne place dans le catalogue avec ses environnements en miroir qui démultiplient à l’infini, encore aujourd’hui, ses pois obsessionnels. Mais pour les commissaires, une fois la lune conquise, l’art contemporain passera à autre chose – aux installations par exemple, peut-être plus intellectuelles et moins sensorielles. D’où la légère nostalgie qui peut étreindre le visiteur à l’intérieur de ces quatorze salles où tous les artistes se lâchent. C’est parfois farfelu ou juste pour le simple plaisir du jeu, mais toujours sans craindre ni le jugement du marché, ni une certaine naïveté.

« Immersion. Les origines : 1949-1969 », jusqu’au 3 mars 2024, Musée cantonal des beaux-arts Lausanne, Plateforme 10, Place de la gare 16, Lausanne, Suisse.