Face à l’entrée de l’exposition, un Portrait d’homme nu à l’huile sur papier qui, non content de vous y accueillir, vaut tous les propos liminaires. Exécuté durant l’hiver 1906-1907 – soit au moment où Pablo Picasso commence les recherches qui ont abouti, quelques mois et plusieurs centaines de dessins plus tard, aux Demoiselles d’Avignon –,il n’est isolé que pour mieux ouvrir au laboratoire créatif, à la profusion et à la variété qui y règnent. Par transparence, il est d’emblée flagrant que cette figure n’est pas seule : au dos de la feuille, qui a d’ailleurs été retournée dans le sens de la hauteur, on découvre en effet diverses études de nus, de mains, une scène à deux personnages, un cheval, une oreille aussi, antérieurs au portrait et qui illustrent une temporalité oscillant entre rapidité d’exécution et retours, surgissement d’une idée et reprise, sédimentation dans la durée et préparation des ruptures. Sur un mur un peu plus loin dans l’axe se déploie, des débuts à Barcelone aux dernières années (entre 1899 et 1969), une myriade de figures allant de l’épure classique au plaisir évident de se laisser aller au rait et à la couleur, en passant par la synthèse et l’efficacité de la caricature – soit autant de facettes de la prolifération (des styles, des moyens, des essais, des motifs) qui régit, chez l’artiste, la pratique du dessin.

Il n’en faut guère plus pour être entraîné dans cette présentation d’un millier d’œuvres célébrant le cinquantenaire de la mort de Pablo Picasso, pour ce qui constitue la troisième exposition monographique que lui consacre le Centre Pompidou depuis son ouverture en 1977. Aborder ces sept décennies de création par le dessin, c’est autant permettre d’en prendre la pleine mesure – par la constance, le nombre, la variété, l’esprit d’invention – qu’échapper à l’hagiographie – par le caractère expérimental, provisoire, inachevé, ludique ou obsessionnel –, sans esquiver les questions soulevées pour le regard d’aujourd’hui.

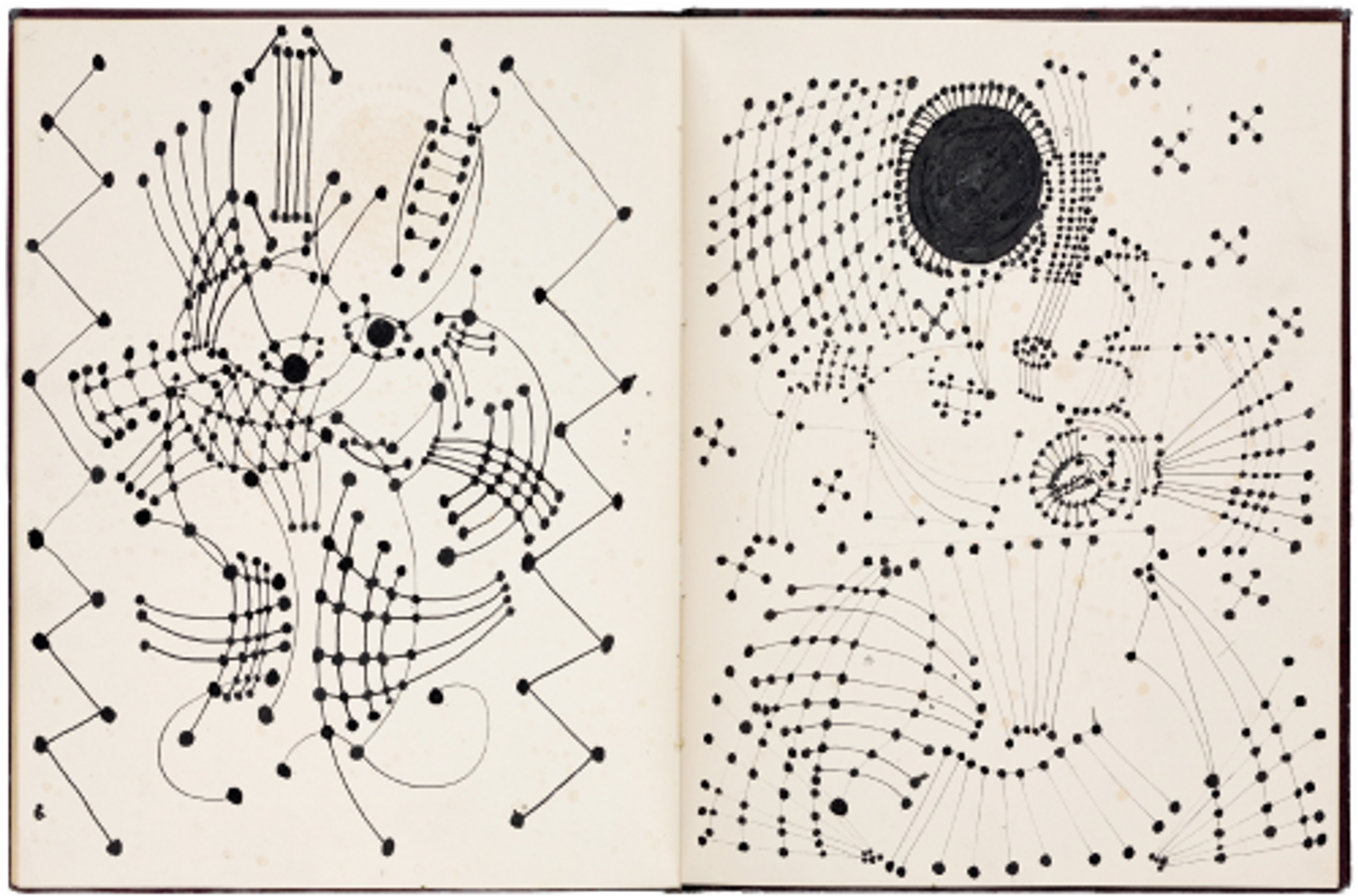

Pablo Picasso, Juan-les-Pins, 1924, carnet de 38 feuillets, encre, fusain et sanguine sur papier, Musée national Picasso-Paris. © Succession Picasso 2023 et RMN – Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Mathieu Rabeau

Telle est la gageure qu’ont relevée les commissaires Anne Lemonnier, attachée de conservation au cabinet d’art graphique du musée national d’Art moderne, et Johan Popelard, conservateur du patrimoine au musée national Picasso-Paris, lequel a prêté une importante partie des œuvres exposées. Et s’il n’était pas possible, comme le recommandait Hélène Parmelin, à la suite d’une visite à l’atelier, de donner à voir les dessins « dans le carton »,ils n’en ont pas moins trouvé, avec l’architecte-scénographe Jasmin Oezcebi, une présentation particulièrement vivante, variée et stimulante.

DÉAMBULER PARMI LES LIGNES

De multiples parcours y sont possibles, tournant à partir des bords ou rayonnant depuis des alvéoles construits au centre. Jamais linéaires donc, même si la chronologie est globalement maintenue et rappelée par tel mur où s’alignent douze visages, représentés entre 1902 et 1972 : on en retrouve les traits ou les styles au fil de l’exposition, comme s’ils en figuraient un sommaire, un générique. Et l’on progresse, de section en section, toujours courtes et consacrées à une technique (le pastel ou les papiers collés), un certain usage de la ligne – claire ou continue, points et lignes, les ratages et les ratures –, un moment (« Anatomie » pour la formation, Parade), un ensemble (les 347 gravures réalisées à Mougins en1968 ou les variations sur les Femmes d’Alger d’Eugène Delacroix), un motif (les saltimbanques, les fenêtres, les crucifixions), un genre ou encore un thème (les rapports entre le dessin et d’autres médiums, les violences, les monstres, la douleur). Kaléidoscopique, l’exposition épouse le mouvement de la création, tout en en donnant à voir non seulement l’extension, mais aussi et surtout la logique : continue, construite même, faite de percées et d’approfondissements, de prises de risque et de consolidation, de revirements qui sont des retours et de reprises qui ouvrent de nouvelles voies. La question de la représentation s’y avère centrale, à la recherche d’une simplicité fondée dans la maîtrise technique et d’une totalité qui passe par l’exploration des limites, voire parfois la destruction, de l’habileté, de la composition, des moyens, de l’image même.

De cela, on prend conscience en marchant – et c’est la grande réussite de l’exposition. Allant d’un mur à une cimaise suspendue, on éprouve tantôt le plaisir de reconnaître un motif, une forme, une manière, tantôt celui de se faire surprendre par un rapprochement inattendu, un changement subit. On est appelé d’une œuvre à l’autre, dont on suit les développements ou la genèse, les résonances et les rebonds variés. Arrêté par exemple par un portrait de Max Jacob (1915) représenté assis et dans un style précis, on repart en amont pour suivre, autour de 1914-1915, les transformations d’un homme attablé entre figuration naturaliste et simplification cubiste, en six dessins que prolonge un Homme lisant son journal (1915) exécuté à la manière des papiers collés. Une invitation à chercher ce qui court de l’un à l’autre, ce qui les relie et s’y sédimente d’étape en étape, à saisir ce qui fait la figure et où se tient la simplicité. Tandis que l’on voit se développer, en acte et sur pièces, cette tension fondamentale livrée par l’artiste dans deux déclarations : « L’intéressant, c’est leur création, l’addition de chaque ligne, le passage d’un état à l’autre » (cité dans Geneviève Laporte, Si tard le soir, 1973) ; « Un tableau était une somme d’additions. Chez moi, le tableau est une somme de destructions. Je fais un tableau, ensuite je le détruis » (à Christian Zervos en 1935).

Voir, à proximité de l’écran sur lequel est projeté Le Mystère Picasso (documentaire réalisé par Henri-Georges Clouzot en 1955), les dessins dans l’état où il les a laissés à la fin du tournage amène autant à s’interroger sur le processus, ce vers quoi il tend et comment il se déploie, qu’à sentir l’épaisseur temporelle qui s’est sédimentée, avant l’arrêt du geste, dans ces tracés apparemment si simples. Et découvrir, en regard de L’Aubade (1942), des études de têtes montrant l’agglomération des deux profils en un déploiement qui est aussi un amalgame, donne à comprendre la configuration si étrange de ce corps allongé dans la peinture, dont les contours tiennent de la silhouette féminine, bien que tous les éléments qui le composent y semblent redistribués. À chaque station, de telles découvertes surviennent, qui préparent et enrichissent le regard pour les suivantes, alimentant sans cesse la curiosité. Dans l’espace largement ouvert sur les toits de Paris, on se retrouve aisément seul, face à face avec une œuvre, permettant ainsi la proximité propre au dessin. On se retourne pour voir le dos des cimaises comme on feuillette un album, dans l’attente joyeuse de la page qui vient après.

-

« Picasso. Dessiner à l’infini », 18 octobre 2023-15 janvier 2024, musée national d’Art moderne – Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, 75004 Paris.

![Pablo Picasso, Autoportrait [Montrouge], 1918, crayon graphite et fusain sur papier, Musée national Picasso-Paris. © Succession Picasso 2023 et RMN – Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Mathieu Rabeau](https://cdn.sanity.io/images/e1i1ex1t/production/d680c384a3e21b5ff3db5751db9be37c1358232d-490x635.png?w=1200&h=1555&fit=crop&auto=format)