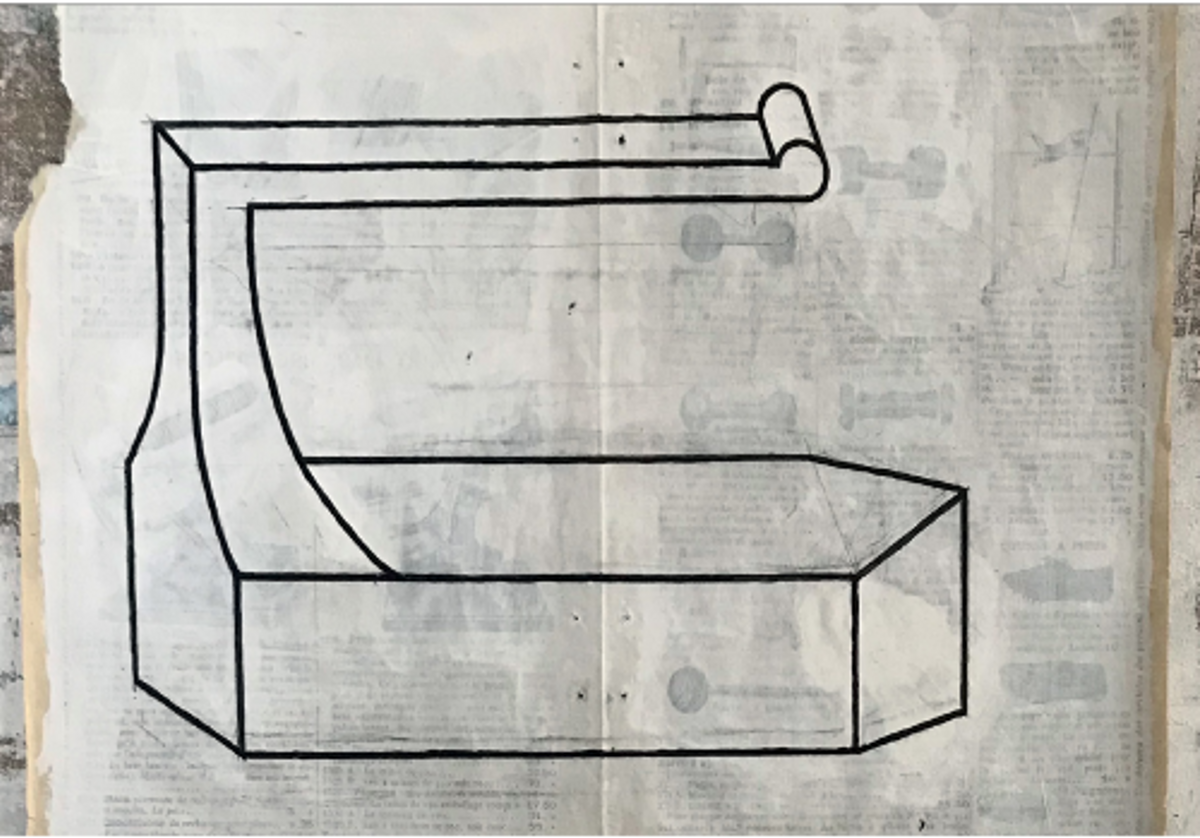

J’ai acheté ce vieux fer à repasser aux puces de Vanves, à Paris, il y a cinq ans. Je l’aime parce qu’il est lourd. J’aime le poids, j’aime ce qui pèse. Ce fer doit peser 10 kilos. Je m’en sers comme une presse pour remettre à plat mes dessins lorsqu’ils gondolent. Je suis né en 1942. J’ai donc connu cette époque des fers à repasser en fonte. Enfant, je me souviens que ma grand-mère le faisait chauffer sur la cuisinière à bois. Il fait partie de ma vie. Sa forme est importante. Je la trouve très belle, très pure, très simple. Elle me plaît parce qu’elle est radicale. Ce fer doit dater de 1900, mais il est d’une incroyable modernité. C’est une forme banale, essentielle, originelle. J’en ai fait un dessin sur une page récupérée dans un ancien catalogue Manufrance, que j’ai au préalable recouverte d’un fond blanc. En transparence, on peut encore distinguer les anciennes illustrations, une sélection de poids et d’haltères, un sujet finalement en rapport avec ce fer à repasser. Un hasard total.

Le blanc pur m’effraie. J’ai dessiné sur des cahiers d’écolier ou des carnets chinés. Aujourd’hui, j’utilise beaucoup des papiers qui ont déjà vécu, sur lesquels je passe une couche de blanc. Il subsiste ainsi une autre histoire derrière la page blanche et c’est ce qui m’intéresse. Je rêve de pouvoir dupliquer ce principe à grande échelle mais j’ai peur. Avoir peur à 81 balais, vous vous rendez compte ? Il y a un peintre que j’aime, plus pour ce qu’il est que pour ce qu’il fait, c’est Miquel Barceló [né en 1957]. Il a un culot extraordinaire. Il ose. Malheureusement, je ne suis pas aussi culotté.

J’aime les objets aux formes banales. J’adore la quincaillerie. Avec tout le décorum qu’il y a aujourd’hui sur les objets, ils perdent leur âme. Or, leur âme, c’est précisément ce qui m’intéresse. En regardant un objet, je me demande toujours quel monde il renferme. D’ailleurs, en général, on ne voit que l’enveloppe. Cela m’interpelle certes, mais cela ne me frustre pas. À vrai dire, beaucoup moins que lorsque je dessine un bâtiment comme, par exemple, une usine désaffectée. Je pense aux drames et aux bonheurs qui ont pu s’y dérouler lorsqu’elle était en activité, aux gens qui manipulaient les machines, etc. Au cœur d’une architecture, il y a un mystère. Mes bâtiments sont souvent opaques et les fenêtres souvent closes. J’aime imaginer que quelque chose se joue à l’intérieur.

UNE RECHERCHE INDIVIDUELLE

À l’âge de 10 ans, j’ai viré ma cuti. De citadin, je suis allé passer un an chez ma tante à la campagne, ce qui a changé ma vie. Je me suis retrouvé dans la Marne, une région, à l’époque, très reculée. Mon oncle était marchand de bois, et je visitais avec lui des scieries. J’ai découvert les outils pour travailler le bois, les lieux de production. Cette expérience a été une grande influence dans mon mode d’expression et m’a toujours suivi. Lorsque je me suis mis à dessiner, dans l’Est, ma tante recevait la revue Le Pèlerin, dans laquelle il y avait beaucoup d’images d’Épinal. Ce qui me fascinait, dans ces dernières, c’est que tout était « à plat ». Les perspectives étaient rabattues au niveau de la page. Il y avait des lignes droites, des hachures. Mon illustration est tout à fait dans cet esprit : une sorte de déconstruction de la perspective, une image à plat. J’ai aussi conservé cette manière de dessiner des hachures.

Aucun membre de ma famille n’avait de fibre artistique. Mon père était médecin militaire, c’est comme ça que je suis né à Dakar. Ma sœur est médecin, mon beau-frère également. Bref, j’étais un fils de bourgeois destiné à devenir médecin. Or, à l’âge de 18 ans, je suis allé passer les deux mois de vacances estivales chez une tante antiquaire à Lyon. Je lui servais de chauffeur. Elle avait du goût et un œil. J’ai eu une révélation pour les antiquités. À mon retour à Paris, j’ai voulu faire une école d’art. J’ai effectué une préparation pour l’académie Charpentier, avant d’entrer à l’École nationale supérieure des arts décoratifs, en architecture intérieure. J’aimais bien l’architecture intérieure, mais je ne voulais pas travailler « à l’intérieur ». Je voulais, au contraire, être « à l’extérieur » de « l’objet », l’avoir entre mes mains pour pouvoir tourner autour…

Je suis un intuitif. Dans ma vie, j’ai toujours suivi mon instinct. Quoi que j’aie entrepris, j’ai l’impression que c’était toujours au bon moment, sans en être conscient sur l’instant, évidemment. J’ai une bonne étoile aussi. Après deux ans de service militaire en coopération en Tunisie, au département graphique du commissariat au Tourisme, je suis parti, en 1968, m’installer à New York. C’était la grande époque du graphisme américain, avec des personnalités comme Milton Glaser [1929-2020] notamment. J’ai d’abord travaillé dans une agence d’architecture. Dans les années1970, j’ai commencé à faire de l’illustration, notamment pour le magazine Esquire, dont le directeur artistique était alors Jean-Paul Goude. Puis, j’ai œuvré pour des journaux comme The New York Times ou The New Yorker. Pour The Village Voice, je dessinais, chaque semaine, une image au dos du magazine : de l’imagerie populaire, des choses que je voyais dans la rue. À l’époque, je débutais aussi mes recherches en peinture. J’étais impressionné par Roland Topor, par des peintres métaphysiciens comme Giorgio De Chirico ou Giorgio Morandi. Le silence des natures mortes ou des objets de ce dernier m’impressionne. L’œuvre de Sol LeWitt aussi a été très importante pour moi. Je trouve d’ailleurs qu’il y a des similitudes avec mon travail.

J’ai enseigné aux Arts déco, à Paris, entre 1975 et 1979. Je pense avoir été un bon juge. En revanche, je ne sais pas guider les élèves, car je ne sais pas moi-même où je vais. Je suis très égocentrique. Le dessin est une recherche tellement individuelle que j’avais du mal à leur donner un chemin. La direction des Arts déco, au contraire, était si contente de moi qu’elle m’a proposé une titularisation. C’était bien payé, avec trois mois de vacances à la clé, mais j’ai paniqué. Je me suis dit que si j’acceptais, c’en était fini de ma carrière, et j’ai refusé. Je n’ai pas eu d’enfants. Mes enfants sont mes œuvres.

ILLUSTRER DES CONCEPTS

J’ai vécu trente-sept ans à New York, j’y ai fait toute ma carrière. C’est là que j’ai commencé mon travail personnel, en 1998. Je ne faisais jusqu’alors que des illustrations pour la presse. Le principe était de créer des concepts. En clair, on me donnait un texte, et je faisais un dessin en écho. Je me suis alors dit : « Pourquoi ne ferais-je pas de ces concepts un travail personnel ? » Ce fut une révélation. J’ai dessiné un premier cahier d’écolier avec des camions américains que je voyais dans la rue [les US Trucks].

Je ne choisis que des produits manufacturés et j’élimine d’emblée les personnages, la nature ou les choses compliquées. Lorsque je dessine un objet, il est rarement centré, il « flotte » sur la page. L’objet est fugace. En réalité, je n’en fais qu’une représentation, mais c’est cet instant qui compte pour moi. Si je dessine une chose réellement en perspective, je trouve qu’elle paraît passer derrière la feuille et cela me fait bizarre. C’est pourquoi, comme dans les images d’Épinal, mes perspectives sont rabattues.

Je dessine plutôt en noir et blanc. J’aborde depuis plus récemment la couleur mais avec peine. Un dessin peut être immédiat, ou prendre beaucoup de temps. Il n’y a pas de règle. Je me repens assez souvent. Je peux aimer un dessin un jour et plus le lendemain. Le repentir fait partie du chemin, d’ailleurs je n’aime pas déchirer une feuille. Je dessine toujours au crayon de papier, car je peux ainsi gommer, changer. L’encre est permanente, le crayon, lui, peut disparaître.

J’aime dessiner des objets, car lorsqu’un de mes dessins est accroché au mur chez quelqu’un, il devient comme un meuble ou une chose de la maison. Il existe, comme un marteau, un tournevis ou un bol. Ce n’est pas quelque chose qu’on admire comme une peinture. Le dessin fait presque partie intégrante de l’intérieur. Il est comme un accompagnement, une présence discrète. Il devient anodin, on l’oublie. Et cela correspond bien au statut des objets du quotidien.

-

« Mokuzaï. Dessins et peintures de Philippe Weisbecker », 28 novembre 2023-3 février 2024, Maison de la culture du Japon à Paris, 101 bis, quai Jacques-Chirac, 75015 Paris.