De la biographie de Niele Toroni, la littérature ne nous apprend pas grand-chose, si ce ne sont les quelques anecdotes qu’il en livre lui-même dans un texte à la fois personnel et distancié. Il y situe son enfance sur les bords du lac Majeur, dans ce Tessin qui a vu passer Paul Klee et Mikhaïl Bakounine. Il s’y décrit pêchant avec son père, écoutant chanter sa mère, avant de partir découvrir la vie avec ses copains et d’enseigner un temps pour la gagner. Le récit s’achève une vingtaine d’années après sa naissance, quand il quitte la Suisse pour devenir peintre : « En 1959, écrit-il, je décidai de venir à Paris pour “ faire de la peinture ”. Aujourd’hui, 6 décembre 1986, je suis toujours là et je fais de la peinture. » Un ajout, rédigé quelques années plus tard, nous apprend qu’il n’a pas cessé depuis lors : « Pour mettre à jour ma biographie, j’ajouterai que le 25 décembre 1993, j’ai fait le père Noël. À part ça, je continue à essayer de faire de la peinture. Bien que je sois de plus en plus convaincu que la peinture ne se laisse pas faire, elle. »

« depuis 1966, je me sers de pinceaux plats, larges de 5 centimètres, que j’applique sur une surface donnée à intervalles réguliers de 30 centimètres. »

Laconiques s’il en est, ces mentions trahissent l’humour, mais aussi la détermination et la constance de celui qui, en 1976, a écrit L’Histoire de Lapin Tur. Cette fable burlesque et tragique à la fois met en scène Lapin Tur, persistant dans sa voie malgré les railleries, mais qui finit par se pendre au salon et y reste. Une façon de dire, l’air de rien, quelle est la situation de la peinture et les déboires qu’encourt celui qui s’y engage. Une façon également de donner un cadre à la radicalité pour laquelle le peintre a opté, avec sa méthode de travail invariable, posée dans cet énoncé aussi descriptif et neutre que possible : « Depuis 1966, je me sers de pinceaux plats, larges de 5 centimètres, que j’applique sur une surface donnée à intervalles réguliers de 30 centimètres. »

La trace de l'empreinte

La suite ne serait que la réitération de cette décision fondatrice. Il en découle en effet un « travail/ peinture », dont les outils sont on ne peut plus accessibles – règle et niveau pour l’horizontalité des lignes, compas pour l’espacement des empreintes et escabeau ou échelle pour atteindre le haut des murs, en plus de la peinture et des pinceaux. Déposées par eux, les empreintes s’alignent et s’étagent le plus classiquement du monde, c’est-à-dire en quinconce, dans toutes sortes de lieux, sur toutes sortes de supports et en différentes couleurs. Nous voici en présence d’un peintre qui dit ce qu’il fait (l’énoncé invariant) et fait ce qu’il dit (les mises en œuvre successives qui en résultent) : une position éthique, voire politique, que l’on rattachera à la première occurrence publique de ses Empreintes, en janvier 1967 au Salon de la Jeune Peinture à Paris, avec les trois autres membres de l’éphémère groupe BMPT (Daniel Buren, Olivier Mosset et Michel Parmentier). S’étant entendus sur un « programme minimum d’action », ils travaillent en public, pendant la durée du vernissage, à produire à leur rythme un certain nombre de peintures – sept pour Toroni – qui signent leur commune volonté de tout « recommencer à zéro, dans la peinture comme dans la façon de voir ».

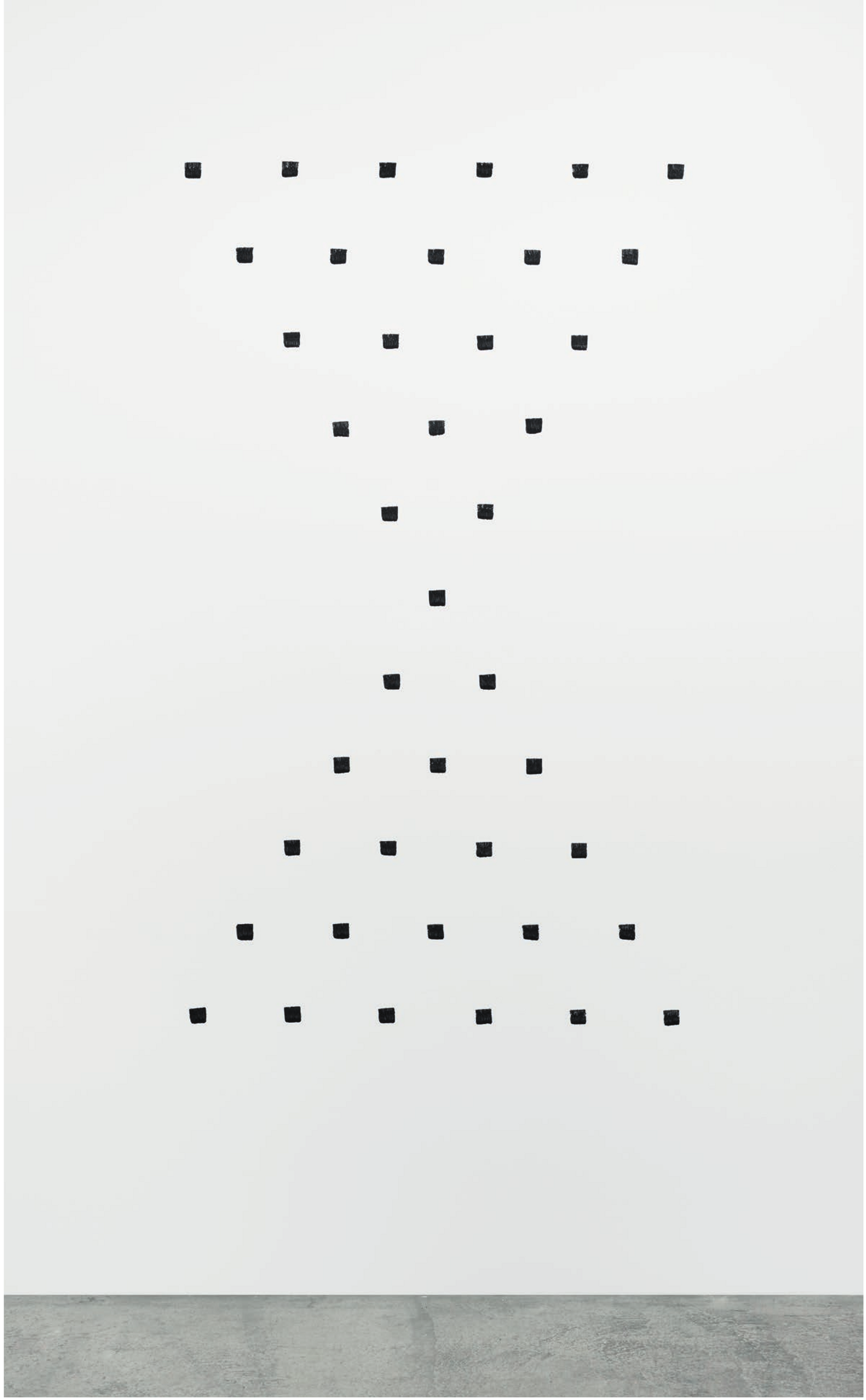

Niele Toroni, Empreintes de pinceau n° 50 à intervalles réguliers de 30 cm, 2016, intervention murale, acrylique noire. Courtesy de l’artiste et Marian Goodman Gallery. Photo Rebecca Fanuele

Et c’est précisément à ce qu’il qualifie d’« apprentissage de la vision » que le peintre s’est depuis lors invariablement attaché, lui qui déclarait en 1997 que la peinture est « un instrument pour regarder autrement, concevoir de manière différente notre rapport à l’art et à la réalité ». D’où l’invitation en trois temps que l’on peut lire à l’occasion d’une exposition à Bruxelles, en 1970 : « Sont présentées les empreintes d’un pinceau no 50 répétées à intervalles réguliers (30 centimètres). Sont visibles les empreintes […]. Constatez les empreintes […]. » Amener à voir n’est pas tant l’aboutissement du processus que son objectif essentiel et indépassable.

« Travail/Peinture »

C’est même là ce qui donne son sens à l’énoncé méthodique; ce qui, aussi, trace la ligne de partage entre l’œuvre de Toroni et l’art conceptuel, auquel on pourrait, par un jugement trop hâtif, le rattacher. Car, comme il l’affirme, « il y a toujours quelque chose qui échappe à l’énoncé », ce que soulignent les commentateurs en en évoquant le supplément, l’excédent ou encore le reste. Quand tout est dit (dans l’énoncé des principes), il reste à faire, dans les gestes précis et réguliers, dans le moment et le temps de l’exécution, dans la situation chaque fois singulière induite par le lieu. Ainsi, l’empreinte n’est jamais rien d’autre qu’elle-même, ni idée ni illusion, et n’a rien non plus à voir avec un ready-made. Toujours elle doit être faite, à la fois unique et répétée ou, mieux, unique parce que répétée et que, comme l’a résumé René Denizot, « le “travail” est toujours inattendu ». À chaque itération, tout est à recommencer : voilà ce que libère, paradoxalement, de surprise et de plaisir, la fidélité sans faille à un choix fait de longue date. Le peintre le marque dans un catalogue de 2001, défendant l’absence d’une énumération des présentations de son travail par le fait qu’elle ne renseignerait en rien sur celui-ci, puisque, en définitive, pour lui comme pour le spectateur, du point de vue du faire comme de celui du voir, tout se joue in situ. Là réside précisément pour lui la force de l’empreinte : « Une empreinte de pinceau ne préexiste pas, n’est pas visible, explique-t-il, s’il n’y a pas eu un pinceau no 50, chargé de peinture, appliqué sur une surface pour qu’il y laisse son empreinte. »

Vue de l’exposition « Niele Toroni. En passant », galerie Marian Goodman, Paris. Courtesy de l’artiste et Marian Goodman Gallery. Photo Rebecca Fanuele

De quoi reformuler, au prisme de la trace, dans l’ici et le maintenant, toute pensée par la tautologie. Le rapport à l’énoncé s’en trouve du même coup singulièrement redéfini, le travail étant certes « formulable », mais n’existant pas à ce titre (René Denizot). Quel que soit le goût du peintre pour les mots (que révèlent, entre autres, les titres de ses différentes interventions) et quelle que soit l’élaboration des nombreux propos que son œuvre déclenche, elle leur est irréductible. « N’importe comment, écrit-il, je reste convaincu que le texte le plus intéressant (qu’il soit pour ou contre) ne peut rien ajouter (enlever) au travail/peinture lui-même. Il peut informer le lecteur, le rassurer, l’influencer, l’indigner… Reste à voir. Quoi ? Des empreintes […].» Reste à voir, donc.