Organisée de façon chronologique, l’exposition de Thomas Struth au Guggenheim Bilbao peut apparaître comme une simple rétrospective. À 66 ans, alors qu’il a déjà derrière lui une carrière longue de plus de quatre décennies, le photographe allemand a atteint l’âge où les musées sont enclins à proposer ce type d’exercice. Mais rien n’effraie plus les artistes que la perspective de ces expositions « intégrales » qui clôturent trop prématurément l’œuvre. Si bien que, aussi complet soit-il, l’accrochage conçu par Thomas Weski et Lucia Agirre s’offre plutôt comme un cheminement dans la pensée, les influences et la praxis de l’artiste, comme une sorte de portrait, voire d’autoportrait étoilé de Thomas Struth. Ce dernier livre pour la première fois l’œuvre et la fabrique de l’œuvre, les images et leurs sous-textes. Passé le caractère monumental des tirages, cette fameuse « forme tableau » qui ramifie Thomas Strüth à l’école de Dusseldörf où il a étudié (dans l’atelier de Gerhard Richter, puis dans celui des Becher), ce que l’on retient tout particulièrement, ce sont les grandes vitrines aux murs qui intègrent les archives du photographe. Cette floraison de fiches, de carnets semés de notes et de dessins, d’invitations, d’affiches, de correspondance, de petites photographies contrecollées sur cartons, de cartes postales, de pochettes de disques d’Evan Parker ou de Gustav Mahler, de livres d’Ed Rusha ou de Walker Evans, tout ce maelström de documents fascine tant il ouvre le champ de l’œuvre et permet de percevoir la cohérence d’un corpus que l’on n’imaginait pas autant travaillé par la question, à la fois intime et collective, de la transmission.

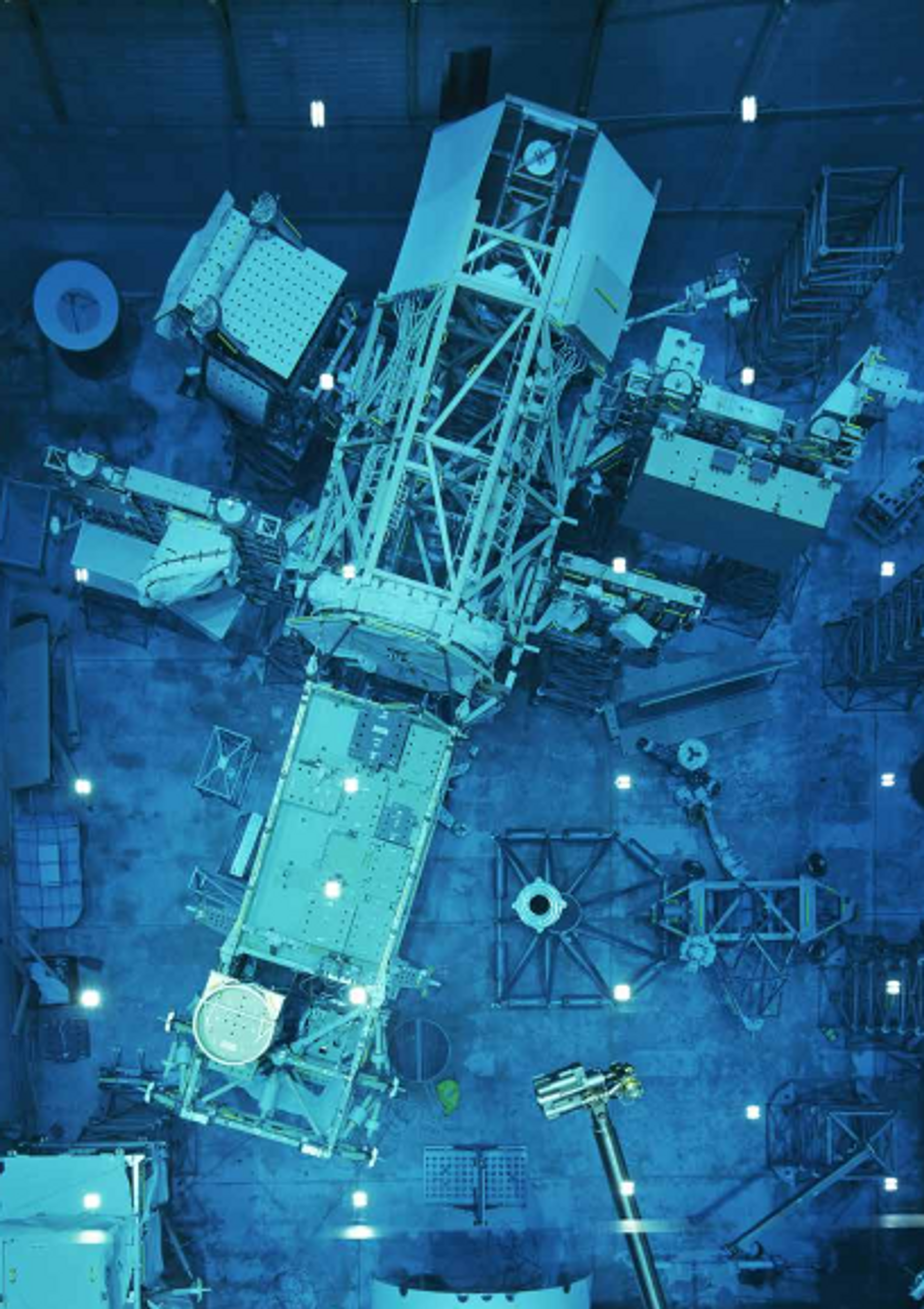

Thomas Struth, Full-scale Mock-up 2, JSC, Houston, 2017, tirage jet d’encre, 208,1 x 148,5 cm. MAST Foundation Collection. © Thomas Struth

Les premières photographies des rues vides de Dusseldörf, prises en 1975, disent assez bien les questionnements d’un jeune artiste né en 1954, dans une Allemagne encore marquée par les stigmates de l’après-guerre. L’architecture est-elle dépositaire d’une mémoire refoulée ? La neutralité des cadrages, le choix de présentations sérielles sont-ils dictés par la réfutation d’années de propagande nazie, où chaque image était soumise à manipulations ? Aux lieux vides succèdent dans les années 1980 des portraits de famille – instantanés issus d’albums allemands ou portraits posés réalisés par le photographe lui-même, dans des familles du Japon ou d’Écosse. Derrière les images de parents et d’enfants posant à l’unisson se profile la question de ce qui est montré et caché, des mystères de l’entité familiale. Fils d’un ancien soldat de la Wehrmacht, Thomas Struth scrute chez les autres les similitudes physiques, les héritages inconscients.

Thomas Struth, Hannah Erdrich-Hartmann and Jana-Maria Hartmann, Düsseldorf, 1987, épreuve argentique, 66 x 84 cm. © Thomas Struth

À la question de la transmission familiale s’ajoute celle du devenir et de la passation d’une planète dont l’artiste pressent qu’elle court à sa perte. À 60 ans passés, que lègue-t-on aux générations futures, si ce n’est un monde en proie aux changements climatiques, aux excès de la science et de la technologie ? Il est difficile de ne pas mettre en regard les images d’oiseaux et de mammifères morts, prises à l’Institut Leibniz de Berlin pour la recherche sur la faune sauvage et des zoos, et les photos réalisées dans ces outre-mondes que sont les laboratoires d’aérospatiale, de recherche médicale ou d’intelligence artificielle. Au grand dépouillement de la mort naturelle, aux images muettes qui rappellent la fragilité de toute existence, s’opposent les chromos complexes de lieux hyperrobotisés, où s’exprime le désir des hommes de repousser toujours plus loin les frontières du vivant, au risque de mettre en danger la communauté. Le syndrome de la disparition imminente se lit encore dans les images de forêts tropicales et de jungles luxuriantes, symboles de paradis perdu. Là encore, ces paysages en grand format, qui en appellent à une perception quasi sensorielle, constituent le pendant de prises de vues réalisées dans de faux oasis – aquariums ou parcs d’attractions. Jardins d’Éden contre paradis artificiels, l’homme est-il encore capable de faire la différence ?

Le cœur de l’exposition tient dans les séries les plus célèbres, réalisées dans ces musées phares que sont le Prado à Madrid, la Galleria dell’Accademia de Florence ou la National Gallery de Londres. Dans des photos au format spectaculaire, l’artiste met en lumière le regard des visiteurs devant des peintures ou des sculptures iconiques. Ces images renvoient le visiteur de l’exposition à son propre statut de regardeur contemplant d’autres regardeurs. Elles poussent au vertige autant qu’elles questionnent sur le rôle des musées, comme si ces lieux de transmission du patrimoine étaient sommés de devenir avant tout des espaces socialisés et médiatisés dont les foules, et non plus les œuvres, seraient désormais les principaux acteurs.

« Thomas Struth », jusqu’au 19 janvier 2020, Guggenheim Museum, Abandoibarra Etorb. 2, Bilbao, Espagne.